「加速点テクニカル」の記事一覧

各教材に共通する前提の意識=マインドセット

デイトレードで成功するためには、性格や資質は特に関係ないと私は考えていました。

そもそも性格や資質は人それぞれ、人の数ほど存在するので、デイトレの成功との規則性・因果関係を見つけることは難しいと思えるからです。

その上で、実際に多くの方が私の提供するデイトレ手法を実践され、性格や資質に関係なく習得して大きな資金を掴み取るケースは決して少なくありません。

そんな成功ケースには性格や資質とは無関係な「共通項」があります。

逆にいくら知識や経験値が豊富でも、この共通項が欠けていると、どうしても習得が難儀している傾向が見受けられるのが実情です。

その共通項は意識=マインドセットになります。

注意点として、これは決して抽象的なものや、スピリチュアル的なものではありません。

トレードを習得する上での、そして実践する上での重要な「思考回路」「指針」になり、スキル的な要素を包括していくのが、このマインドセットです。

ですので、まずは一度この講義を真剣にお読み頂き、根本的な思考回路と指針を最適化した上で、教材の理解や実践を行ってみてください。

7つに細分化していますが、すべてが連動し上から順にお読みになることで理解しやすいように構成していますので、まずは上から順に目を通して頂ければ幸いです。

0.死ぬまで使える絶対的スキル

私が自ら実践した上で提供しているラインを使ったデイトレ手法は、一般的に「ライントレード」と呼ばれ、一時的にしか通用しないノウハウではありません。

むしろライントレードは、人間の生態系が変わらない限り普遍的で、死ぬまで使える絶対的スキルです。

まず、ラインはサポートラインやレジスタンスライン(サポレジ)であり、数値の計算が基本となるインジケーターでは読み取れない「人間心理」を読み取り、それをトレードの精度を上げるために使えます。

そんな人間心理は、古代から今も基本的に変わりません。

そして、今後も生態系が狂わない限り、人間が持つ心理は根本的に変わることはないと考えられます。

だからこそ人間心理(トレーダー心理)を読み取り、トレードに活かすスキルであるライントレードは一生、私達が死ぬまで使いこなせる絶対的スキルだということです。

そんなライントレードという絶対的なスキルは、直接的に現金を好きなだけ稼ぎ出せるノウハウに他なりません。

もちろん、稼ぎは資金量に比例するのですが、仮に最初は資金が低い場合でも、利益を出金せずに資金に足していく、いわゆる「複利運用」を行っていけばトレード資金そのものを大きく稼ぐこともできます。

そして、資金を大きくしていくほど、比例してライントレードでの利益も莫大になっていくわけです。

逆に、人間心理を含む相場の本質に沿っていない、そんな一時的にしか通用しないトレード手法やEA、インジケーターは、たまたま短期的に勝てても長くは続きません。

タイミングが悪ければ、前年度は偶然に大きな利益が出てしまい、翌年はまったく勝てず、むしろ負けが続く・・・そんなケースにハマるトレーダーはとてつもなく多く、税金の支払いに苦しみ借金や破産に至る最悪な場合もよくある話です。

対して、人間心理をしっかり反映できるライントレードのようなスキルで稼ぐことは、普遍的に有効性が変わらないからこそ、上記のようなリスクは特にありません。

経済が存在する限り稼ぎ続けることが可能

何より、このデイトレ手法で手にできるライントレードの絶対的スキルは、経済の仕組みが無くならない限り使えなくなることは普通に考えて有り得ません。

経済の仕組みがあれば、そこに必ず「相場」があるからです。

ですので、先ほど書いたように「ライントレードは人間心理が不変という点で死ぬまで有効なスキル」でありながら、経済が存在する限りいつでも現金に換金できるスキルとも言えます。

YouTubeなどSNSを使ったビジネスなどをはじめ、たくさんのビジネスモデルがありますが、ルールが変わったり、その媒体そのものが無くなれば、すぐに稼げなくなる危険性は否めません。

しかし、ルール変更や媒体の消失によって収入は一気に「0」になり、残ったのは多額の税金で、中には税金の支払いができずに借金を背負う、もしくは破産に追い込まれた方もいたほどです。

逆に相場は経済に仕組みが存在する限り、トレードの稼ぎ場所である「相場」は無くならないので心配ありません。

もちろん、ルールに関しては、スプレッドやレバレッジが業者ごとに変動はあります。

ただ、どの業者も顧客(トレーダー)の存在で企業利益を出せているので、できるだけ狭いスプレッドで高いレバレッジを提供しようと「顧客サービスの向上」を業者同士で競合してくれているので、特に不利に働くことはありません。

むしろ、私達のようなトレーダーにとってはプラスに働く「追い風」です。

一部、日本国内では法律によるレバレッジ規制があるものの、高いレバレッジを使える海外業者を使えば特に問題はありません。

その上で、国内から海外業者で稼ぐトレーダーは税金をより多く納めている分、国からすれば「ありがたい存在」になるため、

「海外業者の利用を禁止する」

このような法律ができることは考えにくいのが実際のところです。

また、海外業者の視点で見れば、レバレッジを高くするほど、業者側が得られるスプレッドによる収益が比例して増えるので、あえて高いレバレッジを廃止することも考えにくいと思います。

そんなロットを上げる行為においても、この先も海外業者を使えば特に規制なく高いレバレッジによって実現し続けられます。

以上から、私が提供しているライントレードというスキルは、様々な視点から見ても私達が死ぬまで使いこなせて、しっかり習得すれば一生、経済的な不安に陥ることはありません。

そして、ご自身がお読みになっている私が提供するデイトレ手法の教材は、それほど絶対的なスキルを体系的に学び、習得して頂くための「高い資産価値」となっています。

相場が自分の銀行口座と財布

相場に流れるお金は全世界にいるトレーダーのお金であり、中には機関投資家などをはじめ、あらゆる一般企業から預かったお金でトレードしているケースもあります。

そのため、相場は世界中のお金が集まっている場所、このように表現しても言い過ぎではありません。

そして、私達は普遍的なライントレードのスキルを習得することで、そんな世界中から集まっているお金を、いつでも自由に引き出せるようになります。

よって相場は自分の「銀行口座」や「財布」のようなものです。

好きな時に、現金が欲しい時に、自由に相場から引き出すイメージかもしれません。

それもATMや銀行に出向く必要もなく、エアコンが効いた部屋にいながらパソコン1台で、です。

または、旅先だろうとネットが通じる場所であれば、どこでも問題ありません。

このように、経済的な自由はもちろん、時間的、場所的な自由も獲得できる点もデイトレードの大きなメリットだと私は思います。

欲しているもの、願望、そして何のためにデイトレードをするのか

私が提供しているライントレードという絶対的なスキルを習得すれば、ここまで説明したように、

・経済的

・時間的

・場所的

これらの自由を手にすることは普通になってきます。

それも誰に頼るでも企業に雇われるでもなく、ご自身のスキル1つで好きなだけで、です。

ですので、人間関係や通勤などのストレスからも開放されるようになります。

つまりは、ストレスを無縁にしながら、経済・時間・場所に縛られず自由な日々を過ごせるからこそ、

・叶えたかった夢

・欲しかったもの

これらを好きなように手にしていけるはずです。

日々の生活の中で、

・値札を見るストレス

・時間や場所の縛り

など、今まで苦痛に感じていたことも、消えていきます。

もう、我慢は不要だということです。

それほど人生を大きく好転させてしまうレベルの絶対的スキルが、このライントレードになります。

ただ、ここまでの「良い話」は、私が提供するデイトレ手法をしっかり習得できればの話です。

そこで続いては、習得に向けてのマインドセットを含め順を追って解説していきますので、このまま引き続き読み進めて頂ければと思います。

1.根底にある仕組み

私のデイトレ手法は基本的に、サポートラインまたはレジスタンスライン、いわゆる「サポレジ」を軸としています。

そもそもサポレジ=ラインは、パラメータ(設定値)がないことでトレーダー同士によるテクニカル分析の差が生じにくく、同じトレンド分析になってトレードの精度が上がりやすいからです。

前提として精度が高いからこそ、ライン(サポレジ)を主体としていました。

どうしてもパラメータが存在するインジケーターを主体とすると、同じインジケーターを使うトレーダー同士であっても、パラメータの設定によって分析にバラつきが生じるので、前提からライン(サポレジ)に比べて精度が低いことは避けられません。

その上で、以下をサポレジとして使っています。

- トレンドライン

- アウトライン

- チャネルライン(トレンドライン+アウトライン)

- 水平線(水平ライン)

- キリ番

- ネックライン(重複点テクニカルで活用している斜めのライン)

これらのサポレジを使う前提において、以下3つが合わさることが共通する高精度のデイトレードを実現する仕組みに他なりません。

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

まず、そもそも『1.テクニカルが効きにくい状況を避けること』をクリアできなければ、どんなに好条件の相場であっても意味がありません。

そこで重要な経済指標の前後を避けることや、参加するトレーダーが少ない時間帯に注意するなど、テクニカルが機能しにくい状況を回避するルールを、各デイトレ手法に共通して盛り込んでいました。

続く『2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること』は、

・ロングであればレジスタンスライン

・ショートであればサポートライン

これらがエントリー場所に対して働く場面を避けることを意味しています。

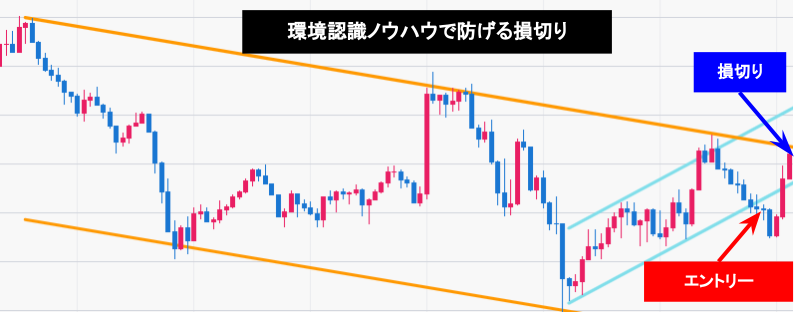

重複点テクニカルであれば『回避ルール〜サポレジの接近』、その他の教材であれば『環境認識』などの講義にて解説している内容です。

事例としては、加速点テクニカルにおいて、下の図にて縦の点線で示した箇所はショートの場面に見えますが、下の全体像を見ると中長期のロールリバーサル(レジスタンスライン→サポートライン)への転換点になっており、ショートのエントリーに対して逆向きとなるサポートラインが作用していたため回避の対象となっています。

↓全体像↓

このようにエントリーとは逆方向のラインがエントリー状況にて働く場合は、どのデイトレ手法も共通して回避することで、徹底的に精度を高めているわけです。

今の例では中長期のラインでしたが、短期のラインでも回避することは変わりません。

下図の灰色で示した縦線は先行テクニカルではロングができそうな場面でしたが、黒の下降トレンドライン(チャネルライン)が明確なレジスタンスラインとして、エントリーとは逆方向のレジスタンスラインとして作用するからこそ、回避する場面でした。

このような原理は手法ごとに変わらないものの、詳しい詳細は各デイトレ手法の講義で解説しているので、そちらを参照して頂きたいと思います。

以上のように、いくら各デイトレ手法におけるエントリー条件が完璧に整っていた場合でも、エントリーと逆向きに働くラインが1つでも機能すれば、そのラインが逆向きの新たなトレンドの「始点」になる危険性も普通に有り得ます。

ショートであれば、エントリーと逆向きになるサポートラインが、この先に始まる上昇トレンドの開始点になる可能性があるわけです。

その新たに始まるトレンドが大きかろうが小さかろうが、エントリーの頼りにするラインをブレイクされてしまえば、エントリー方向へ値動きが進む期待値がなくなるので損切りになってしまいます。

この確率は決して低くないからこそ、徹底的にエントリーと逆向きに作用するラインを避けるように、各デイトレ手法に組み込んでいました。

これはラインを使ってトレードを行うトレーダーの大多数が徹底できていないことで「エントリー方向のラインのみ」に着目しているからこそ、

「だまし」

という言い訳で、高い勝率が出ないトレードを行っている傾向があるように感じます。

相談をメルマガで受ける際に、実際のトレード場所を教えてもらうと、エントリー方向と逆向きに働くラインを避ければ、勝てていたというトレーダーは少なくありませんでした。

むしろ大半が該当していたのが実際のところです。

そもそも最初に言ったように、ラインはパラメータ(設定値)が存在しないので、使うトレーダー同士で分析の差が出にくく精度が高いからこそ、エントリーと「逆方向」に働くラインも高精度で機能する可能性が充分にあることは間違いありません。

だからこそ、徹底的にエントリー方向と逆に作用するライン(いわゆる回避ライン)を避けるようにしていました。

【追記】

過去にトレード添削した中で「これは多くの人が見逃すかもしれない」と感じ、その添削事例をレポート化したので、共有したい思います。

そんなトレード添削の内容は、エントリーの根拠となっているラインが、実は違う視点で見ると逆向きに働くラインで、本来はエントリーを避けるべき場面だった・・・

このような事例で、1本のラインがレジスタンスラインとサポートラインの両方を兼ねており、油断すると見逃しやすいパターンでした。

レポートと言っても、1,2分あれば読めるほど簡潔にまとめており、無駄な損失を防ぐ上で重要なポイントを解説しているので、ぜひ目を通してみてください。

そして、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つの内1と2を経た上で『3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと』という、各デイトレ手法において、それぞれ別の特徴がある部分に入るという流れです。

エントリーする方向に効き目があるラインが様々な視点で複数あること、そして「その効き目が高い状況の中で利確すること」によって、トレードの精度を極めて高いものにしていました。

その上で、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

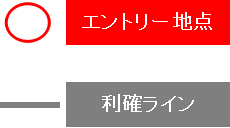

この3つを満たした上での、各デイトレ手法におけるイメージが以下になります。

※縦線の始値でエントリー→赤丸が利確の目安

以上、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つが合わさることによって、含み損を最小限に抑えたまま高い精度のデイトレードが実現できていました。

ただ、3だけではなく、1と2も合わせての話になるので、1〜3すべて抜かり無く意識して頂ければ幸いです。

2.ラインの信頼度

ライン=サポレジをトレードに活かす上で重要となる考え方が、先ほど挙げた、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

において、

・怪しいラインをエントリーの頼りにしない(3)

・ただし、逆向きに働く場合は怪しいラインでも回避ラインとしては使うこと(2)

この2点になります。

要するに、信頼性の高いラインのみをエントリーの頼り=根拠として、信頼性が低い=怪しいラインは使わないということです。

ですが、エントリーと逆向きに作用する場合には回避ラインとして警戒していくことで、より精度を高められので、充分に警戒すべきということになります。

上昇トレンドラインで1点目→2点目の間隔と、2点目→3点目の間隔が2,3倍以上も差があれば、3点目での反発を狙うロングはあまりに強い信頼性を見込めません。

ただ、ショートを狙っている際に、このような間隔が不均等すぎる上昇トレンドラインがエントリー場所に作用する場合は、ショートのエントリーを避けた方が賢明です。

このようなラインは反発の段階では信頼性が薄く、反発して上昇する確率は5割ほどしかない場合ロングでの勝率は低いかもしれません。

ただ、それでも反発して上昇する確率が5割ほどあれば、ショートでエントリーする際、このラインがサポートラインとして働くのであれば、5割の確率で損切りになるということなので、やはりエントリーの回避には利用した方が良いわけです。

その他の例で言えば、数pips程度しか安値を更新していない場合でも、高値が切り下がっていれば、下降トレンドラインを引いておき、

・ショートの根拠にはしない

・ロングの回避には使う

このような方針が有効になってきます。

下図では青線で示した安値がわずかしか更新していないものの、一応、高値(黒丸)と安値(水色の丸)が切り下がっている状況であることは変わりません。

この下降トレンドラインは、安値の更新度合いが小さすぎるため、このラインを意識しているトレーダーはまだ少ないからこそ、ローソク足とラインへの接触が次に起こった段階では、反発する信頼性は「低い=高くない」わけです。

ですので、次の反発でのショートの根拠=頼りにはするべきではありません。

ただし、反発による下落の確率は高くはないものの、一定の割合で反発する可能性はあるので、ロングを仕掛ける際にこの下降トレンドラインが作用する場合には、勝率が低回するためロングでのエントリーは回避すべきということです。

このように、自身のエントリーに対して「厳しく」ラインを使っていくことで、精度=勝率を根底から大きく引き上げることに繋がっているので意識して頂ければと思います。

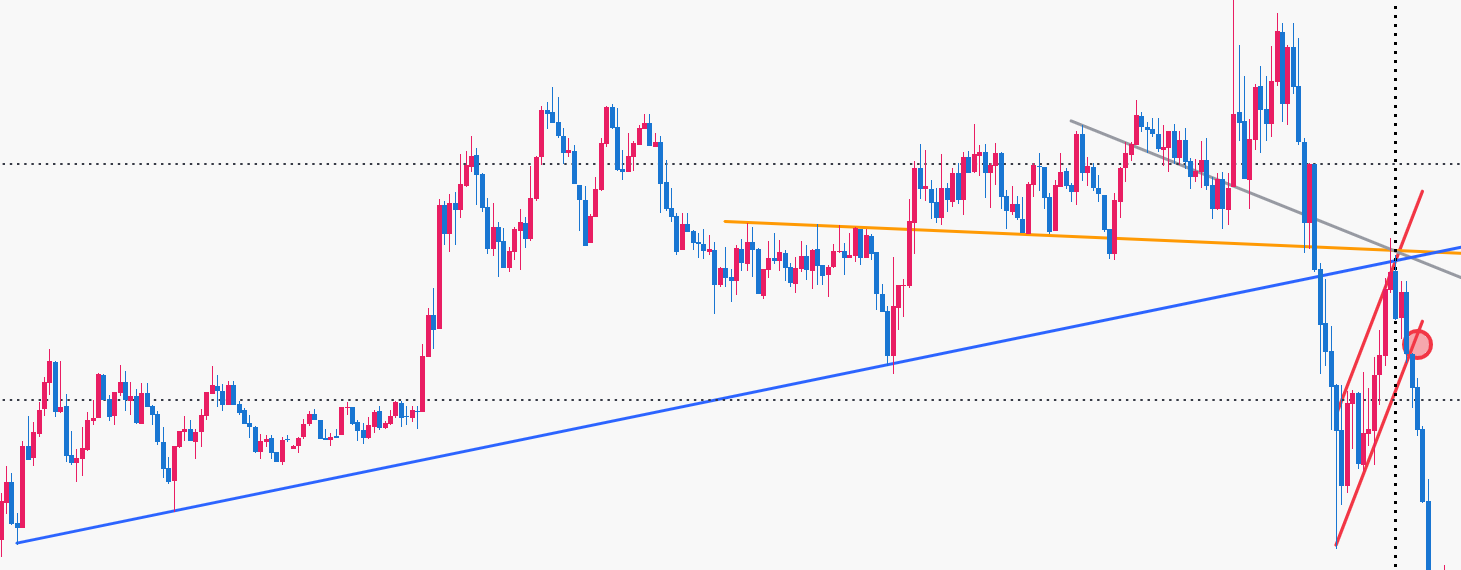

また、特にご注意頂きたいラインとしてチャネルラインがありました。

チャネルラインは下図のようにトレンドラインと平行なアウトラインが引けて、その中にローソク足が収まる形状です。

平行な値動きが起こることで、上図のようにキレイなN字波形が描かれ、これにより「ラインを引かないトレーダー」からも同じトレンドを認識され、この強いトレンドを利用するトレードの精度が上がっていきます。

ここで注意すべきポイントが、チャネルラインにおけるアウトラインの反発を利用する時には、トレンドライン→アウトラインの順で動いている必要があることです。

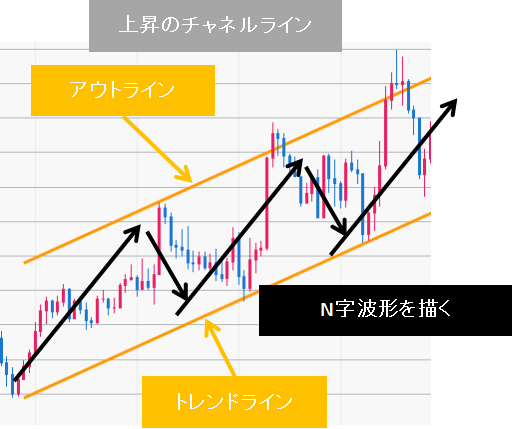

下は先ほど掲載した図と同じですが、平行なN字波形が描かれてこそ効力を発揮するので、このようにアウトラインにローソク足が接触する前には、セットになっている(平行になっている)トレンドラインにローソク足が触れてから、アウトラインへと進む必要があります。

上のOK例に対して、下の図で示した縦の黒線は、アウトライン→アウトラインの順になっているのでNG例です。

上における縦の点線では、最後にアウトライン→アウトラインの順に動いているので、平行なN字波形になっていません。

そのため、ラインを引いていないトレーダーからは特に意識されない価格帯になるので、この縦の点線での反発は優位性が「弱い」というわけです。

この話は、アウトラインだけではなく、チャネルラインとして機能している際のトレンドラインも同じになります。

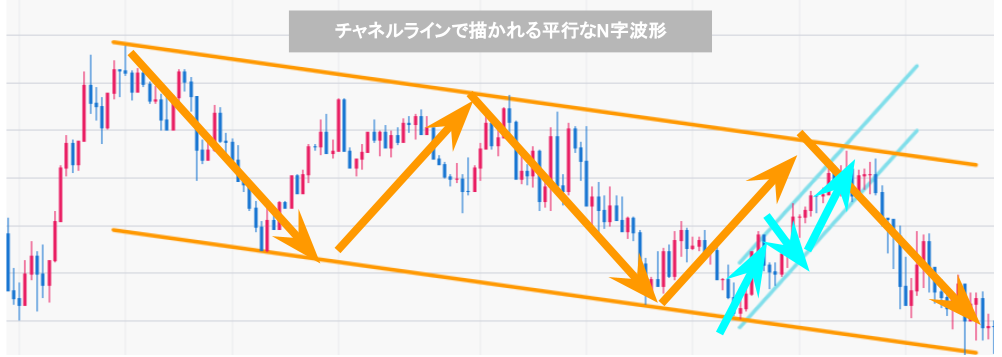

下図が、チャネルラインにおけるトレンドラインのNG例です。

上の図における縦の点線では、すでにチャネルラインとして平行なN字波形で動いているにも関わらず、縦の点線に来る直前では「トレンドライン→トレンドライン」の順に動いたため、平行なN字波形が崩れていました。

よって、縦の点線での反発狙いは優位性が弱いわけです。

このようにチャネルラインにおいて、平行なN字波形が崩れて優位性が弱まるからこそ、

・アウトライン→アウトライン

・トレンドライン→トレンドライン

で動いてきた際には、トレードの頼りにすることは避けるべきという話でした。

ここでのポイントとしては「エントリーしたがらない意識」だと感じていました。

たくさんトレードして大きく稼ぎたい、、、という考えはあるかもしれません。

ただ、相場は全世界のトレーダーから出される注文の総和で動いているものです。

ですので、自分の希望、都合通りに動いてはくれるはずがありません。

なかなかトレードのチャンスが来ない日もあれば、逆に来すぎる日もあります。

わがままを言えば、決まった時間帯に毎日のように定期的にトレードチャンスが来れば・・・と思うこともありますが、相場は自分の都合通りに動いてくれないので、こちらが相場に合わせるしかありません。

エントリーしたがるのではなく『起きている事実=値動き』に対応していく中で、ラインを引いて先回りしてトレードチャンスを待ち構えることが重要となってきます。

決してチャンスが来て欲しいと思うのではなく、チャンスが来たら対応できる準備をしておく意識が重要ということです。

この意識が薄れエントリーしたがると、根拠が薄い場面で無理にトレードする、いわゆる「ポジポジ病」が発症し、無駄に損切りを繰り返して資金を減らしかねません。

トレード回数を増やしたい、より利益を高めたい、日々のムラなく利益を安定させたいという願望を叶えるのであれば、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この3つの努力を自身で行う他ありません。

上位3つは「いくらでも」自分次第で充実させることが可能です。

さすがに体力的・物理的な限度はあるものの、これらの努力を行えば行うほど「トレード回数が増えることで日々の収益が安定しつつ利益率が高まる」ということは間違いありません。

少しずつでも上記の努力を取り組めば、収益の安定と拡大が実現できるので、ぜひ意識して頂ければ幸いです。

また、トレード時間をより短くしながら高い利益率を出したいという願望を達成したい場合には、

・より多くの銘柄を扱う

・より複数のデイトレ手法を併用する

この2つを強めることが有効となります。

その他、より扱う銘柄を少なくしたい場合であれば、

・よりトレード時間を延ばす

・より複数のデイトレ手法を併用する

このように強める部分を変えていく方針が良いです。

また、トレード時間を短く、しかも扱う銘柄も少なくしたいという、体力面における負担の削減を重視したい場合には、併用するデイトレ手法の数をさらに多くしていくことで対応が可能となっていました。

実際、1日のトレード時間は3時間未満で、

・ゴールド

・ポンド円

・ポンドオージー

・ユーロオージー

この銘柄のみに特化しながら、併用する手法を増やして安定的に利益を上げているトレーダー(パートナー)の方もいます。

ここでご理解して頂きたいのが、決して別の手法も購入して欲しいという「売り込み」ではない点です。

先ほど申し上げたように、相場は自分の都合通りに動いてくれないことは『絶対的な事実』に他なりません。

そのため、

・トレード回数を増やしたい

・日々のトレード回数にムラがなく安定してエントリーしたい

・より利益率を高めたい

このような願望を叶えるには、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この3視点の努力が欠かせないとうことです。

その上で、トレード時間の延長や銘柄数の増加は、ある程度は可能なものの、体力的な面で考えて、どうしても限界があると思います。

例えば丸一日中、10を超える銘柄を扱う場合には、いくらアラートでチャンスを通知させるとしても、ラインを引く作業が体力的にとても厳しいはずです。

代わりに、ラインを使ったデイトレ手法であれば、先ほど触れた『ラインを網羅』していく中で、自然と複数の手法における「チャンス」が見えることは間違いありません。

ラインを引くという1つの流れに沿って、ラインを使う別のデイトレ手法でもチャンスを拾えるということです。

ですので、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この中では「最も負担体力的な負担が低い」ものが、デイトレ手法(ライントレード)を複数で併用していくという方針に他なりません。

このような事実があるからこそ、ライントレードであれば別のデイトレ手法も併用していく方針が極めて有効と言えるわけです。

以上から、決して他の教材で解説している別のデイトレ手法を、無理に売り込んでいるわけではなく、とても有効性の高い方針だからこそ提示していることをご了承くださいませ。

ポートフォリオの視点

ここで挙げた別のデイトレ手法も併用していくという考え方は、投資における「ポートフォリオ」の視点とも通じる部分があります。

ポートフォリオは株で簡潔に例えるなら、複数の銘柄を保有してリスクを分散(リスクヘッジ)する方針です。

その方針に習い、デイトレ手法をポートフォリオ的に複数で併用することで、各デイトレ手法における一定期間での、

・トレード回数

・収益性

これらの増減という、それぞれのリスクを分散できるようになります。

どんなデイトレ手法でも毎月が同じようなトレード回数になったり、収益性(利益率)になったり、ということは基本的に有り得ません。

1つのデイトレ手法を月単位で見ても、必ずトレード回数には変動があり、それに伴って収益にもムラがあるはずです。

ですが、ポートフォリオのような視点で複数のデイトレ手法を併用していくと、併用する手法それぞれで、

・トレード回数

・収益性

の増減を相殺し合うことができます。

そのため、デイトレ手法の併用を複数行えば、月単位など一定期間で見ると、安定的なトレード回数の維持、それによる収益の安定も図れるというわけです。

このようなリスクヘッジの視点が、短期的にも長期的にもご自身の手元に残る収益を安定かつ大きくしていくことは間違いありませんので、参考にして頂ければと思います。

少なくとも、ここまで何度か挙げた根底にある仕組みの、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つにおける、1〜3は私が提供している全てのデイトレ手法で変わりません。

その上で、3のみが各デイトレ手法で異なる視点による特徴でエントリー条件などに違いが出ているだけなので、併用における混乱は基本的に生じにくいのが実際のところです。

もちろん、慣れは各個人ごとに一定の期間が必要かもしれませんが、上記の1と2は同じなので複数の手法を併用することで相乗効果によって慣れが早まる方も少なくありません。

このように中には1つのデイトレ手法だけの実践よりも、2つ以上の併用によって1と2の慣れがスムーズになって、習得を早められる場合も割りと多い傾向があります。

そういった面でも、ポートフォリオの視点は極めて有益になる傾向があるので、ぜひご検討頂ければ幸いです。

3.セルフチェックのポイント

私が提供しているデイトレ手法はいずれも、精度=勝率を重視していました。

含み損の少ない場面においてロットを上げるからこそ、損失の回数を減らすためにも精度の重視は極めて重要だからです。

その上で、実際のトレードやフォワードテスト、または過去チャートを使ったバックテストにおいて、思うように勝てないという場合の優先的にチェックすべきポイントに関して解説させて頂きます。

どのデイトレ手法においても、すべてのトレードルールが、

・漏れていないか

・守れているか

これらを1つずつチェックすることは重要となるものの、トレード添削を行っていて「特に多い項目」というものがありました。

すべてのトレードルールをチャックする前に、この項目を優先的にチェックしていくと勝てなかった要因がそれほど時間をかけず、すぐ見つかる可能性が極めて高いと思います。

そのため、そんな多くの方が見落としがちなポイントをピックアップしますので、優先的なチェックポイントとして参考にして頂ければ幸いです。

それが下記の3つになります。

- 1.逆方向のラインは漏れていないか

- 2.怪しいラインをエントリーの頼りにしていないか

- 3.スプレッド異常を無視していないか

1と2はラインをしっかり引いて網羅することで改善できる点です。

ですが、どうしても人によっては「ラインの漏れ」がなかなか治りにくいケースもあり、損失の原因になる場合が少なくありません。

その他、ラインが網羅できても見落としがちな項目が、スプレッドの異常です。

突然に値動きが大きくなり、その際に通常よりもスプレッドが大きく広がる際には、何らかのファンダメンタルズ要因(経済指標を除く要素)などにより、テクニカルの効き目が弱まることが避けられません。

その場合、各手法におけるトレード条件がどんなに整っていても、そもそもテクニカルではなくファンダメンタルズ優勢で値動きが起きていれば意味ないわけです。

そんなスプレッド異常を見落とさないコツとしては、MT4を使う場合には以下の記事で解説している内容が役立つはずなので、必要に応じて参考にしてみてください。

ちなみに、バックテストの際には過去のスプレッドは見れないため、このスプレッド異常が要因の負けをは発見することができない点はご了承ください。

ただ、バックテストにおいて、過去に発表された経済指標は、詳しい日時を含めて詳細を確認することができます。

具体的な方法や手順は以下の記事で解説しているので、こちらも必要に応じて参照して頂ければ幸いです。

(バックテストの際に意外と経済指標を見落としがちなのでご注意ください。)

>FXで過去の経済指標における内容や時刻を調べ、バックテストに使う方法

4.チャンスを見逃さないために

続いては、チャンスを逃して利益を取り損ねることを防ぐには、どうすれば良いかを説明していきます。

これは、ここまでの話と連動しており、先ほど触れた『ラインの網羅』が該当することは間違いありません。

しっかりラインが引けてこそ、チャンスを待ち構えられるので、まずはラインの徹底的な網羅が大前提となるからです。

その上でのコツとてして、ラインを長めに引くという方針が有効となります。

先まで伸ばしてラインを引くことで、この後に、

・上昇したら

・下降したら

このように考えた際に、次のチャンスがある程度は想定できてくるので、充分に余裕を持って待ち構えられるからです。

下の図は、黄緑のトレンドライン(チャネルライン)と青のサポレジ転換(ロールリバーサル)が赤丸で重なる点をショートの場所として待ち構える例になります。

↓

↓

複数のラインが重なる時刻がある程度は見えてくるからこそ、後はラインの前にアラートを設定しておけば、基本的に見逃すことはありません。

以下の記事でアラート通知の方法を解説していましたので、アラートを使ったトレードを行う場合には参考にしてみてください。

大抵のインジケーターはローソク足と同時に生成されますが、ラインの場合はここで説明したように、先に伸ばしてローソク足がてきるよりも前からチャートに表示させることが可能です。

ですので、事前にチャンス発生の前兆が分かることで、それによりチャンスを逃しにくくなっていきます。

そのためのポイントが、

・まずはラインを抜け無くしっかり引くこと

・そのラインを長く引くこと

この2点であるという解説でした。

その上で、アラート通知を使えば、見逃しの可能性をより撲滅できるので参考にして頂ければ幸いです。

5.銘柄と時間帯の関係性

銘柄によっては扱うトレーダーが少なく、テクニカルが効きにくくなる時間帯があります。

例としてはユーロドルやポンドドルなどドルストレートの東京時間です。

ロンドン時間が始まれば、ユーロやポンドが取引されるものの、夕方よりも前の時間帯はどうしても扱うトレーダーは多くはありません。

取引量の少なさから値動きも小さく利益も少ないので、特に理由がない場合できる限りはドルストレートの取引は東京時間は避け、せめてロンドン時間が始まるまで待つ方が賢明です。

ちなみに同じドルストレートでもオージードル米ドルは、オセアニア市場の影響で東京時間でも扱われやすい傾向にはありますので、この通貨ペアはまだ東京時間でもテクニカルは効きやすい傾向にあります。

とは言え、このオージードル米ドルは値動きが小さく、大きな利益にはなりにくいので、オージー系を狙うなら値動きが大きい、

・ポンドオージー

・ユーロオージー

これらの通貨ペアが有効です。

この2つの通貨ペアは、スプレッドが多少あるものの、オージードル米ドルの2倍ほどの値動きになることも少なくありません。

そのため、スプレッド分を充分に補いつつ、さらに値動きな大きさからチャンスも多いので、私自身は割と好んでいる通貨ペアとなっていました。

そんなポンドオージーもユーロオージーも、東京時間からニューヨーク時間まで平均的に動くので、1日を通してチャンスが出やすい点も魅力の1つとなります。

その他、ゴールドやドル円、ポンド円やユーロ円なども1日を通して値動きがあることでチャンスを拾いやすい点は同じです。

注意点としては、先ほど触れたようにロンドン時間が始まるまでのドルストレートは少し警戒した方が良いという話でした。

6.習得と継続

デイトレで安定的に稼ぎ続けるためには『手法の理解→実践の中で習得』という流れが欠かせません。

まず初めに、いずれのデイトレ手法にしても、原理を含めてトレードルールをしっかりと理解しなければ、それでは実践しても単なる感覚的な裁量トレードと同じです。

その際に、無理にルールを暗記してトレードすることは、あまりオススメできません。

教材には全て根本的な原理から解説しているように、この原理から理解していないと、ただの暗記ではチャンスをチャンスだと気付かずに見逃してしまう場合が多くあります。

また、エントリーしてはいけない場面でも、単に暗記だけでは気付かずにエントリーして損失を出すケースも少なくありません。

あくまでも根底にある原理(なぜかという理由)を明確に理解してこそ、トレードルールのしっかりとした理解に繋がり、実際のトレードで使えるようになって無駄な損失を出さず、そしてチャンスを逃さず利益を出せるようになります。

そのため、教材を一度サラッと流し読みし、暗記のようなトレードはあまりオススメできないわけです。

教材は動画や音声のような口頭でまとまりの無い形式ではなく、何度もピンポイントでも復習できるようにテキスト形式で構成しておりました。

最初のステップとして手法の理解をしっかり行って頂くためにも、まずは教材の熟読が有効となります。

そして、手法の理解ができた次のステップが、実践の中での習得です。

いくら頭の中だけで理解ができても、その手法を再現することは簡単ではありません。

実際の相場は止まることなく動き続けているので、そのスピードへの慣れなどが必要だからです。

だからこそ、まずは最低ロットからでも、実践を繰り返しながら手法の習得に励んで頂ければと思います。

もちろん、デモトレードでも問題はありません。

ただ、どうしてもスプレッドの差や緊張感の違いなどにより、あまりデモトレードは推奨していませんでした。

以下の記事で詳細と代替案を解説しているので、必要に応じてご覧ください。

>デイトレの練習にデモトレードは不要な理由と、代替案の考察。

そして何より、

・理解や習得に費やせる時間

・元々の知識や経験値

これらは人によって全く異なることは間違いありません。

だからこそ、習得までには、ある程度の「継続」が必要だと思います。

どんな仕事でも、覚えるには相応の時間が欠かせないはずです。

もちろん人によっては、人生の経験から、どんなことでも速やかに習得できるケースもあるかもしれません。

ただ、多くの場合、ある程度の継続的な訓練によって、習得するものだと思います。

EAやサインツールだけで取り組む場合を除き、私が提供するラインを使うデイトレード手法も、その辺りは変わりません。

特にラインを引く作業は、

・チャンスを見逃さない

・無駄な損切りを出さない

この2つに大きく関わり、ご自身の収益を左右しますので、仕事=ビジネスとして真剣に捉えて習得に励んで頂ければ幸いです。

重要〜『ラインの網羅』がすべてを決める〜

最初の方では「エントリーと逆向きのライン」を漏らさないことの重要性をお伝えしていました。

このラインを網羅しておくことで、本来エントリーを回避すべき「優位性が低い場面」でのトレードを避けられ、無駄な損切りを逃れることができます。

つまりは、ラインの網羅によって、無駄な資金の減少を防げるということです。

ただ、ラインを漏れなく網羅していくことは、損を減らすメリットだけではありません。

しっかりラインを引ければ、この先に起こり得るトレードのチャンスを見逃しにくくなります。

少なくとも、ラインが引けていなければ、

・ラインの反発

・ラインのブレイク

いずれのデイトレ手法でトレードするとしても、その対象となるラインが見えていないので、当然ながらチャンスがあっても見逃してしまうわけです。

つまり、ラインの漏れがあることで、本来なら取れていた利益を逃してしまう傾向があります。

逆に、ラインの漏れを無くして網羅していけば、

・ラインの反発

・ラインのブレイク

どちらを使うデイトレ手法であっても、余裕を持ってチャンスを待ち構えられるはずです。

下の画像は先ほども掲載したものですが、

・黄緑のチャネルライン

・青の水平線

いずれも網羅できているからこそ、赤丸での「ラインの交差点」を事前に狙えて、充分な余裕の中でチャンスを待ち構えていられます。

↓

↓

教材を読み込んでエントリーや決済のルールを頭で理解しても、ここまで話した「ラインの網羅」ができなければ、ルール通りのトレードができず以下のように致命的な結果になる危険性があります。

- 本来なら回避すべき、逆向きラインが作用するNGな場面でエントリーして無駄な損切りになる

- 本来なら利益を出せていたはずの場面で、せっかくのチャンスを見逃してしまう

このようにラインが網羅できず漏れがあると「損失」が増えて「利益」が減るというわけです。

そんな重要なラインの網羅ですが、ラインを漏れなく引けるようになるには、数多くチャートにラインを引く訓練しかありません。

どんな仕事でも同じと感じますが、何かをできるようになるには、それなりの経験が必要ではないかと思います。

ラインを漏れなく網羅することも同じで、経験=訓練でこそ、少しずつできるようになるはずです。

その上で、経験が浅い場合、毎日チャートを眺めていて、日々のチャートにラインを引くだけでは足りないと思います。

たったの数回、数十回程度の経験で、漏れなくラインが引ける・・・・というのは、何千万人に1人の天才レベルでしかないのではないかと感じるほどです。

そんな経験が少なくても、一気にライン引きのスキルを高めて網羅できるようになるには、

日々のリアルタイムに動くチャートだけではなく、過去チャートを使った練習も行うこと

これが最も推奨する方法に他なりません。

やはりリアルタイムに動くチャートこそが、緊張感がある実際の現場なので、本物のチャートでラインを引いていくことは必要です。

ですが、どうしてもリアルタイムのチャートだけでは、絶対的な経験値が足りません。

1日に1銘柄あたり1日分のラインしか引けないからです。

ですが、過去チャートを使えば、何日分のラインでも無限に引いて、経験値を爆発的に上げられます。

それも短期間で、です。

実際に私がやってきた訓練としては、最大限に過去まで遡った上で、現時点までのラインを網羅して引くという方法でした。

(また、おそらく銘柄数は8つほどで行っていたので、8倍の経験値になります。)

止まっているチャートでやるだけではなく、私が愛用しているチャートソフトのTradingViewでは、リプレイモードという、過去に戻ってこの先のローソク足を隠し、1本ずつ表示させられる機能を使い、緊張感のある「本番に近い環境」での訓練もしていました。

この訓練法は、時間に関係なく24時間いつでも無限にできるので、その当時は食事を摂りながらでも常にラインを引いては、ローソク足の反発やブレイクをチェックしていました。

睡眠時間は少ない方だったので、多い日は20時間近くチャートに触れていた時期もあったと思います。

また、同じ期間を何度も引くこともありました。

私自身、塾や予備校をやっていた時期も過去にあり、その時の知恵?を使い、高校受験や大学受験の「過去問」を何度も解くことで「規則性の発見や漏れを無くすことが可能」なように、それをチャートに応用していたんです。

実際、何度か同じ銘柄の同じ時期でラインを引いていくと、以前に引いた時には漏れていたラインを見つけることも初期の頃は多くありました。

このような訓練法によって、徐々にラインの漏れが無くなってきたわけです。

もちろん、この例は極端ですので、ここまで真似る必要は当然ありません。

私の場合は「何事も徹底して振り切りたい極端な性格」ということもあって、ここまで狂ったようにラインの訓練しつつ、ラインを引きながら常に新たなロジック案を見つけるという楽しみがあったので続けられた背景がありました。

ラインを漏らさず網羅して引く訓練を行う上では、特にここまで徹底する必要はないと思います。

ただ、最低限このような過去チャートで繰り返し何度もラインを引きつつ、同じ銘柄の同じ時期で何度か引いて、漏れが無くなるほどまでは取り組んだ方がベストです。

その上で、過去チャートはリアルタイムのチャートと違って、好きに過去へと戻り好きなだけ無限にラインが引けます。

そのため、短期間でも経験値を膨大に積めるので、ライン引きのレベルを上げるのに、長い期間が必要というわけでもありません。

もちろん、数分程度しか訓練しないような場合、ラインを網羅して引けるようになるには、相当な期間が必要にはなります。

ただ、過去チャートを使えば無限に24時間いつでも好きなだけ訓練できるからこそ、短期間でも集中し徹底して訓練するほど、漏れなくラインを網羅できるようには長い期間かからずに可能です。

何より、ライントレードを習得する上で、このラインの網羅は避けては通れません。

そんなラインを網羅できるようになることは、絶対にやる必要があった「夏休みの宿題」のようなものだと個人的には感じていました。

先ほどもお伝えしたように、ラインの漏れによって、

・無駄な損切り=損失の増加

・チャンスの見逃し=利益の減少

この致命的な事態に繋がるからこそ、ライントレードで成功するためには、ラインを網羅できるようになる必要性は絶対にあるので、

「さっさとラインを引けるようになろう」

このように当時の私は考えていたんです。

夏休みの宿題は先に終わらせれば、残りの夏休みを遊び放題になる・・・このような感覚と同じく、早くマスターすれば後はいくらでも稼げるようになるから「どうせやるなら早くやってしまう」と思って、ライン引きの訓練を徹底していました。

ライン引きと同時に、常に新たなロジック見つけるような楽しさがあったので、その辺りも訓練を徹底できた要因かと思います。

単純に訓練するためだけにラインを引くのでは、人によっては苦痛になるかもしれません。

ただ、実際に取り組まれるデイトレ手法の検証、いわゆるバックテストをやる過程でライン引きの訓練を行えば、

・ラインの網羅

・デイトレ手法のルール習得

この2つの習熟度を同時に高めることが可能なので、収益に直結すると考えれば、訓練そのものも楽しめるかと思います。

(その際のチェックポイントは、この講義の『3.セルフチェックのポイント』を参考にして頂ければ幸いです。)

その他、ラインを引きながら、ラインとローソク足の規則性を見つけ、

・私が提供しているデイトレ手法の応用形

・ご自身だけの新たなロジック

などを探す楽しみも含めれば、ラインを引く訓練が、後々の大きな収益にも繋がるので楽しみやすくなると思います。

実際に、このようにして新たな発見を楽しみに、ライン引きの訓練やトレードを行っている方も少なくありません。

ちなみに、この講義を執筆している直近では、トレンドラインのブレイク手法である『加速テクニカル』が、パートナーの1人が元々は別のロジックを応用していき、独立した1つのデイトレ手法に確立した例の1つでした。

そんなライン引きの訓練ですが、習得する上での学歴や才能は特に関係ありません。

それを証明するような話があり、参考になるかもしれないと思い、簡潔にお話するのでお付き合い頂ければ幸いです。

実際に私がデイトレを第三者に教え始めた時、最初はブログやメルマガで出会う方ではなく、地元のツレ・友人達に対してラインの引き方から教えた過去がありました。

そんな私の地元(東北地方の海沿い)は特に当時は治安が良かったわけではなく、割とワル・不良が多い傾向があり、最初に教え始めた数人の友人達も素行は良くなく、暴●族に所属して高校を入学しても早々に中退して地元の土建屋で働くなど・・・とても学歴が高いわけでは無かったのが実際のところです。

ただ、そんな友人達は元々ヤンチャな性格が良かったのか、デイトレの添削をした際などに、

「え?ここのライン漏れてるけど、、、あいつは漏れずに引けてたよ?」

「早く勝てるようになりたいんなら、寝る時以外はライン引く練習しろよ!」

このように少し煽ってみると、彼らは食事をしながらも、また、ノートPCを土建屋の職場に持ち込み休憩中にも練習するほど没頭していました。

仕事が休みの時は、常にチャートを開いてラインを引く・・・・このような期間もあったとのこと。

その内の1人は土建屋の仕事中、斜めに建てられている家の屋根が「トレンドライン」に見えたくらい、職業病のように当時はラインで頭が一杯になったそうです。。。

まさに、先ほど紹介した私が行った徹底的な訓練法のように、寝る時以外にできる時間はライン引きに費やし、同時にバックテストやリアルタイムでのフォワードテストも行っていたので、一気に習熟度を高められていました。

その後、数週間程度の短期間でも、実際の相場でトレードする際にはラインの漏れがほぼ無くなり、

・トレードを回避すべき状況を見極めてエントリーを避ける

・チャンスを事前に察知して見逃さずに利益を取っていく

このように「損失」を撲滅し「利益」をどんどん積み上げていったんです。

結果的に半年も経過せずに、2人ほどは土建屋を辞められるほど複利運用によって資金を増やすことができています。

その上で、先ほど書いたように、彼らは高校も入学して早々に中退するほどの学歴で、実質的に中卒なので中学までの知識しかありません。

(トレードの経験や知識も、私が教えるまでありませんでした)

ただ、特に学歴が優れていたわけではない、そんな彼らから学べる点としては、

・ライン引き

・バックテスト

・フォワードテスト

これらを短期間で徹底的に行った点かと思います。

一気に集中して訓練を行うことによって、短期間で爆発的に経験値が積み上がって習熟度が高まっていました。

以上が、学歴やトレードの経験に関係なく、より集中的に訓練すればするほど、早い段階でラインの網羅とトレードルールの習得ができた例です。

先ほども書いたように、私自身も彼らと同じく、当初はライン漏れが起きないように没頭して訓練していました。

その後遺症?か職業病かは分かりませんが、

・外を歩いていても電線は水平線

・歩道にある黄色の点字ブロックはチャネルライン

このように日常にもラインが入り込み、ビルを見ると無意識で水平線を引いて、同じ高さのビルがある時は「ダブルトップ」を見つけた感覚になり、たまに嬉しくなります。。。

話を戻して、、、そんなラインを網羅できるようになれば、短期間でもライントレードで勝ち続け資金を増大させることは不可能ではありません。

ラインが漏れていては、無駄な損切りやチャンスの見逃しに繋がるからこそ、ライントレードにおいてラインを網羅することは、大事な「スタート地点」です。

ただ、スタート地点でありながら、これをできれば私が提供するライントレードの手法をしっかり再現できることに繋がります。

その結果、案内ページでも紹介したような方々と同じように、短時間のトレード1回でも2桁を超える利益率を普通に出していけるようになるはずです。

そのためには、ここで説明したラインの網羅が欠かせません。

そして、ラインの網羅には、過去チャートやリアルタイムのチャートを使っての、

・ライン引き

・バックテスト

・フォワードテスト

これらを集中的に徹底して行っていくことが有効という話でした。

ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

7.サポートについて

教材内容の質問やその他の相談などは「総合サポート」、バックテストやフォワードテストもしくは実践のトレードを見て欲しい際には「トレード添削」を、それぞれ無制限に対応して習得のフォローを精一杯行っていますので、どうぞご利用ください。

(トレード添削ではなくても、ラインを引いたチャートをメールで添付して、ラインがしっかり引けているかの確認=ライン添削も行っています)

ちなみに、バックテストやフォワードテスト、実際のトレードに関係なく、上手くいかなかったトレードはもちろん、勝った時のトレードも添削をオススメしておりました。

上手くいかなった=負けトレードの際には逆向きのライン漏れをはじめ、何らかのミスが考えられます。

ただ、勝ったトレードにおいても、実はルールに適していないにも関わらず「偶然」勝っただけ、という可能性も否定できません。

少なくとも上がるか下がるかのトレードにおいて、数回程度であれば、適用に取引しても短期トレードであれば偶然に連勝するケースも普通に有り得ます。

もしも、当デイトレ手法のトレードルールを勘違い、または見落としたまま勝っていた場合、それは偶然の勝利に過ぎません。

結果的に、トレード回数が増えるほど負けが必ず増えてしまいます。

以上から、負けたトレードはもちろん、勝ったトレードに関してもトレード添削をご利用されることを推奨していた次第です。

どうしても私の方でサポート対応には限度があるので、基本的に60日という期限を設けていましたが、個別のサポート延長も受け付けておりましたので、ご希望の際には相談して頂ければ幸いです。

このトレード添削の受講については、案内ページの方にも記載していましたが、

・銘柄(通貨ペア)

・エントリーと決済の日時

の記載と、

・引いたラインを含むチャート図のキャプチャー画像

(すべてのラインが入らない場合は上位足のチャート図も)

を総合サポートと同じくメールでお送り頂ければ、ラインの引き方も含めて添削できるので、よろしくお願いいたします。

一度のトレード添削で、すぐ次回以降のトレードに良い影響を与えられる点、一度に複数の添削を頂く場合には同じミスなどが重複して効率が悪い点を考慮し、添削は1件ずつをお願いしていました。

時間に関しては総合サポートと同じく回数無制限で60日間で、メールを頂いた時間から起算し、長くとも48時間以内には返答をしています。

【補足】万が一のストップロスとスプレッド異常に関する講義

この補足講義は、

・資金を守るストップロス

・勝率を下げないスプレッド異常

この2つに関して解説させて頂く重要な内容となっています。

非常に重要な要素を含みますので、ぜひ取り入れた上でトレードに臨んで頂ければ幸いです。

1.万が一のストップロス

実際の現場(相場)に長く関わると、損切りを確定する前に数十pipsを超えるなど異常な数値の逆行が起こる危険性も0ではありません。

その場合、損切り判断を下す前に、膨大に膨らんだ含み損で強制ロスカットされ資金を失う可能性もあるので注意が必要です。

そこで大事な資金を守るべく、そんな「万が一」に関しての対策を補足していきたいと思います。

環境認識の段階でエントリーと逆方向に作用するラインを徹底して避けている上で、厳しいエントリー条件を満たした場合のみエントリーするので、テクニカルベースで見れば、そのような異常な逆行は基本的に有り得ないはずです。

また、トレードのルール上、重要な経済指標の発表前後を避けているはずなので、指標が絡む異常な値動きも回避できることは間違いないと思います。

ただ、予測できず突発的に発生する、重要な政治的なニュースを含むファンダメンタルズ要因による影響から、異常な逆行を受ける危険性は0ではありません。

いくら重要な経済指標を徹底して避けていても、このように予測のできないファンダメンタルズ要因は回避しようがないわけです。

そんな避けようのない事象への対策としては、テクニカルベースで見た上での、

「これ以上の逆行はエントリー方向に戻ってこない」

そのような含み損の段階で損切りが自動で行われるように、ストップロスの注文をエントリー後すぐに出しておく方針が有効となります。

その数値的な判断は、ルール通りに理想的なエントリー場所から最大で約20pips程度が目安です。

15pipsほどの値動きは1分足レベルにおいて、テクニカル要因で発生するケースは0ではありません。

もちろん、トレードルールを徹底的に遵守している上では、基本的にそのような逆行は有り得ない話ではあります。

ただ、先ほど触れたような不可避のファンダメンタルズ要因が起きる可能性は0ではありません。

そのため、万が一に備え、エントリー直後、すぐにストップロスの注文を出しておくことが有効となります。

その際には同時に利確を自動で行ってくれるテイクプロフィットの注文も出しておくと、利益の取りこぼしを防げるので便利です。

2.スプレッド異常

参加トレーダーが少ない閑散時間、そして重要な経済指標の発表前後、これらを避けていればスプレッドの広がりは回避できる傾向にあります。

しかし、

・未発表のファンダメンタルズ要因

・突発的に起こる荒れ相場

これらの際には、通常よりもスプレッドが広がることが避けられません。

そのため、上記2つの状況が起こっている時には、

・勝った際の利益が減る

・損切り時の損失が大きくなる

このようなデメリットが生じます。

その上、未発表のファンダメンタルズ要因にしても、突発的に起こる荒れ相場にしても、いずれの状況も「テクニカルが効きにくい」ことは間違いありません。

以上のように、勝っても負けてもデメリットがある上に、そもそもテクニカルが効きにくい状況なので、スプレッドが通常よりも大きく広がっている場合にはエントリーを避けることを推奨していました。

もちろん、スプレッドは基本的に変動するので、0.~pips程度の変化は避けられません。

ただ、それが業者側が公式サイトなどで公表している、各銘柄の平均スプレッド値より約1pips近く広がるようならば、

・未発表のファンダメンタルズ要因

・突発的に起こる荒れ相場

上記いずれかに該当する可能性が高く、

・勝っても負けてもデメリットが大きい

・そもそもテクニカルが効きにくい

この2点を考慮して、いくらトレード条件が完璧であっても、トレードは避けた方が賢明です。

実際の事例で、重複点テクニカルにおける絶好のエントリー場面だった下図の赤縦線ですが、ポンドオージーのスプレッドが1pips近く平均よりも広がっていて、エントリーしていた場合すぐに損切りになっていました。

(※下図は移動平均線を使っていますが、現在、重複点テクニカルはアップデートによって移動平均線を使わずラインのみで行う手法になっています)

この当時、私は丁度ポンドオージーのチャートを見ていて、重複点テクニカルで特にチャンスの場面で待ち構えていました。

青線とキリ番の黒線というサポートラインに対して、トレンドラインとアウトラインもサポートラインとして作用するので、4つのサポートラインが重複する絶好のチャンスだったわけです。

ですので、キリ番のタッチで買いポジションを持とうと考えていたのですが、その直前にはスプレッドが平均値よりも1pips近く急に広がり出し、一気にキリ番を下にブレイクしていきました。

ここで解説したスプレッド異常に該当するからこそ、エントリーを避けて「命拾い」した例になります。

もちろん、それでも利確できることが無いわけではありません。

トレード回数がまだ少ない時期であれば、利確できることは確率的には普通にあります。

しかし、長くトレードを続けるほど、このような場面でのトレードにおいて、

・勝率の低下

・損失時の大きなドローダウン

これらに遭遇する危険性はどんどん高まるので、長期的な視点を含めて、このスプレッド異常への対策は徹底されることを推奨させて頂く次第です。

MT4を使う場合には、下記の記事で紹介しているように現在のスプレッドを確認できるので参考にしてみてください。

以上、補足の講義でした。

トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』

杉原です。

この講義では「トレンドラインのブレイク」に特化した、私が体系化している5分足のデイトレ手法『加速点テクニカル』における、

・エントリー

・決済(利確と損切り)

・基本のロット設定

などの条件を含むロジックを図解しております。

このトレンドラインのブレイク手法は、ショートを例にすれば、

・短期の視点、上位足の視点

・順張りの視点、逆張りの視点

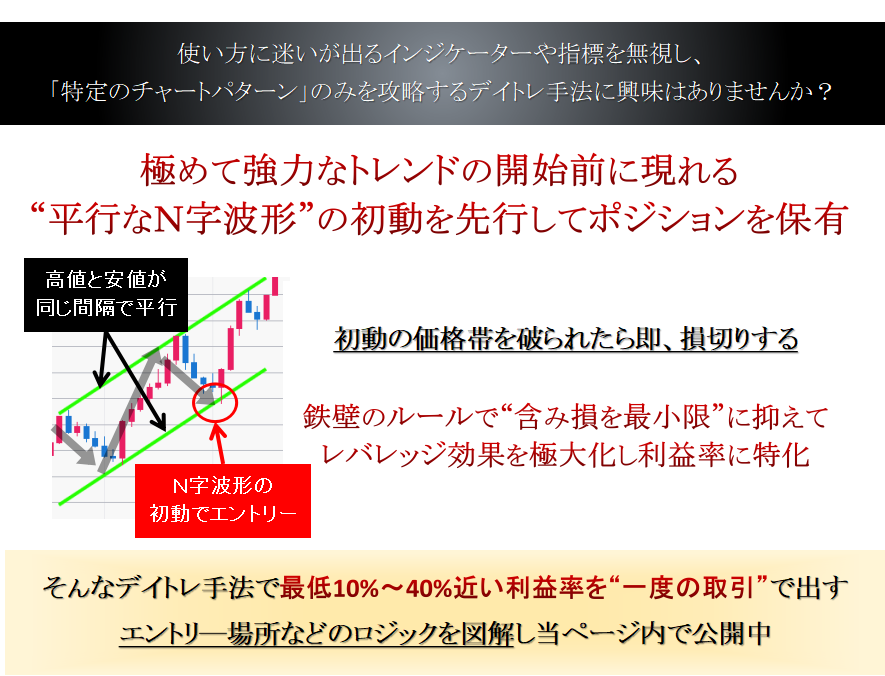

それぞれの視点からも同じく売り目線になること、そして「ラインを引かないトレーダーから」も同じく売りが意識されやすくなるチャートパターンに特化したデイトレ手法なので、極めて精度が高い点が特徴です。

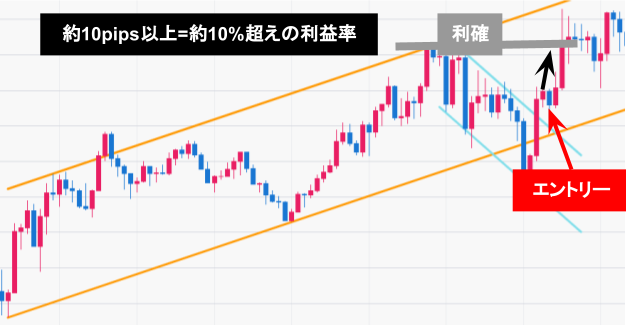

下の図がイメージ図になります。

エントリーから決済の詳細は、理解度を深めるためにも順を追って解説させて頂きます。

そんなトレンドラインのブレイクによる値動きの『加速する地点』狙う、この講義で解説する加速点テクニカルは高い精度ながら「含み損」が極めて小さいため、ロットを上げたトレードが安全にできることで、一度のデイトレードでも資金の10%以上を充分に出せているものです。

デイトレードではトレードを繰り返した上で、月単位の利益率で2桁台という収益性が一般的な情報として広く出回っている傾向にあるからです。

そんな背景があるからこそ、1回のデイトレードでも高い利益率を出せると納得して頂けるように、この講義内にてエントリーから決済までのロジックを、その有効性が発揮される原理などを含めて細かく解説いたしました。

その上で、この講義で解説していく加速点テクニカルは、インジケーターを使わずラインのみでルール自体がシンプルでありつつ、銘柄ごとの特徴に関係なく普遍的に有効性を発揮します。

そのため、一定の取引量があればポンド円やドル円などの為替通貨FXの通貨ペアはもちろん、以下のトレード対象にも「そのまま」使えるデイトレ手法となっています。

- ゴールドやシルバーの貴金属

- 225やダウなどの経済指数

- ビットコインなどの仮想通貨

- 国内外における個別の株式

この加速点テクニカルはラインのみでシンプルながら、汎用性のあるデイトレ手法になるので、複数の銘柄を扱って1日の利益率を大幅に高めることも可能です。

また、1日に繰り返しチャンスが訪れることも少なくありません。

そこで実際に、この講義で解説する加速点テクニカルを実践し、1日単位で数十%の利益率を出したトレーダーの収益も、ロジックを解説した後に掲載しております。

ご自身がデイトレードで、さらに高い成績を目指す上で参考になる講義になると思いますので、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

ご覧の環境によっては画像が小さく見えてしまうかもしれませんが、その場合は画像をクリックまたはタップすることで拡大表示されますのでお試しください。

トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』のエントリー

それでは早速、トレンドラインのブレイク手法におけるエントリーのルール=条件から解説させて頂きます。

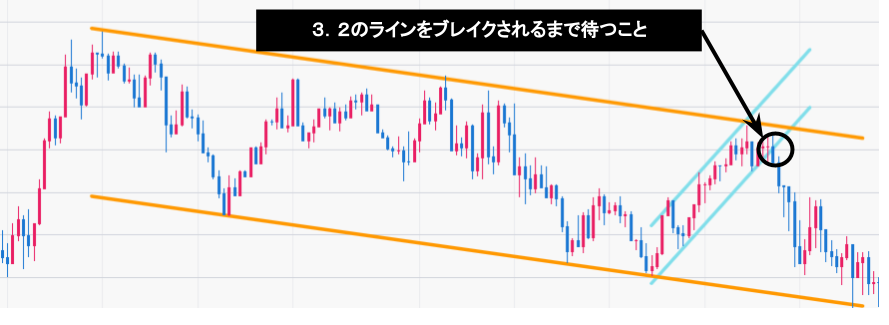

加速点テクニカルでエントリー可能となると率直に言いますと、下図のような相場の状況です。(画像下に記載した3つの箇条書きと照らし合わせてご覧ください)

- 1.ブレイク対象のトレンドライン(水色)以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること(オレンジ)

- 2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること(水色とオレンジ)

- 3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

以上3点がポイントになります。

このような相場状況において、内側のトレンドライン(水色)をブレイクした段階でエントリーするのがルールです。

それでは上記3つのポイントを、掘り下げて解説させて頂きます。

ロングはショートの解説とは真逆と考えて頂ければ問題ありません。

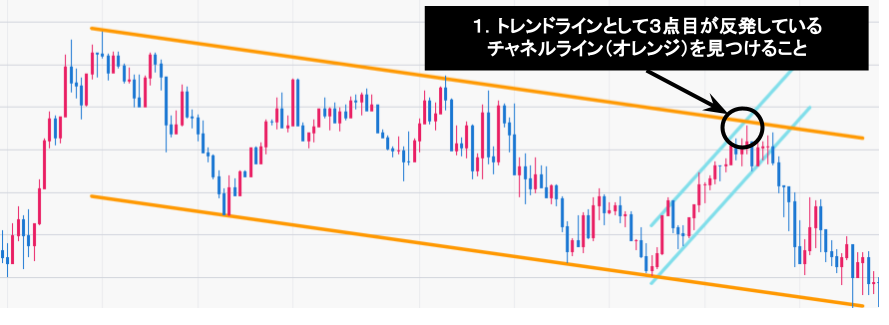

1.ブレイク対象のトレンドライン以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること

下の図をご覧頂くと、ブレイク対象のトレンドライン(水色)とは別に、オレンジのトレンドラインが引けているのが分かるかと思います。

このオレンジのトレンドライン3点目は、レジスタンスラインとして機能し、

・戻り売りのショート

・逆張りショート

これらの有効なエントリー場所として、水色のトレンドラインブレイクを狙うエントリーと同じく売り=ショートの方向に効き目があります。

そのオレンジの下降トレンドライン3点目が引ける状況では、レジスタンスラインとして新規でエントリーを検討するトレーダー達から、

・買い注文を避ける

・売り注文を出す

このように意識されやすいのが実際のところです。

その他、すでに買いポジションを持っているトレーダー達からは、下降トレンドに転換される前に『利確の目安』として「決済の売り注文」が出されやすくなっていました。

ですので、オレンジのトレンドライン3点目によるレジスタンラインの効果により、買い注文が減って売り注文が増えることで「買いと売りの多い方に値動きが起こる」という相場の原理に沿って、下降トレンドの始まりになる傾向が高まります。

「確定的」になるトレンドライン3点目の効力

そんな下降トレンドの傾向は、トレンドライン3点目へローソク足が「接触する瞬間」だけではありません。

まず、この下降トレンドの場合においては、トレンドライン3点目では反転して下落せず、上にブレイクするかもしれないと考えて、

・新規の売り注文

・利確の売り注文

これらを「様子見」しているトレーダーも一定数いる中で、下方向への反転が進み始めた時点で、下降トレンドの信頼度が高まって上記の注文が一気に入り始める傾向にあります。

むしろ大勢からトレンドライン3点目における反転の可能性が高まったと意識されることで、下降トレンドと判断するトレーダーが多くなり、売り注文がさらに増え始めるということです。

何より、下降トレンドの信頼性が増したと意識するトレーダーからは、この時点で買い注文をより避ける傾向にあるので、余計に買い注文が減って売り注文が増加し、さらに下降トレンドが強まる傾向になることは間違いありません。

その上で、このような下降トレンドが「加速」し始めた状況において、水色で示した上昇トレンドラインのブレイク=下抜けが起こると、水色の上昇トレンドが終わりに近いと意識したトレーダー達は以下のような動向が見受けられます。

- 上昇トレンドライン(水色)のブレイクを狙っていたトレーダーによる「売り注文」の増加

- 買いポジションの利確を行うトレーダーによる「売り注文」の増加

- これ以上は上昇の確率が減ると見て「買い注文」の回避

このように、さらに売り注文が増えながら、逆に買い注文は減りやすくなるため、先ほど解説した下降トレンドライン3点目(オレンジ)による下降トレンドへの効力と合わさって、下落の確率が「確定的」に高まります。

つまり、下降トレンドライン3点目(オレンジ)による反転と、上昇トレンドライン(水色)のブレイクが重なることで、下降トレンドの『加速点』となってショートの精度が劇的に向上するわけです。

ちなみに、このデイトレ手法『加速点テクニカル』で使用しているトレンドライン(チャネルライン)は、RSIやRCIのようなインジケーターに存在するパラメータ(設定値)がありません。

そんなパラメータ(設定値)は、トレーダーごとに数値と適用する時間足が異なることで、各トレーダーが同じインジケーターを使ってもトレンド判断に「差」が生じてしまう欠点がありました。

その反面、トレンドライン(チャネルライン)はそんなパラメータが無いので、ラインを引くトレーダー同士で行うトレンド分析が「一致」しやすいことにより、トレードの精度が高い利点があります。

だからこそ、ここまで解説してきたような、

・下降トレンドライン3点目による反転

・上昇トレンドラインのブレイク

これらが合わさる下降トレンドの「加速点」におけるショートの精度が極めて高くなるわけです。

ですが、この利点は「トレンドラインを引いているトレーダー同士に限定されるのではないか?」という反論意見が出る可能性は否定できません。

実際のところ、テクニカル分析に用いる指標などは数多く存在しているので、別の指標を見てトレンドラインとは逆方向のトレンド分析を行うトレーダーも一定数いるはずだからです。

ですので、ここまで解説したような『トレンドラインを使った分析では下降トレンドと判断』ができても、別の指標では逆に上昇トレンドと見られることで、精度が下がるかもしれないという懸念はあるかもしれません。

そこで当デイトレ手法『加速点テクニカル』では、トレンドラインを引いていないトレーダー達からも、同じトレンド分析がされるような仕組みを取り入れ、精度の向上に努めていました。

具体的には、ショートを狙う例であれば、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両者を合わせた極めて大勢のトレーダー達から共に「下降トレンドが意識される相場状況」に特化してエントリーを行います。

そんな大多数から同じトレンドが意識される相場を見極めるために、加速点テクニカルで採用していた仕組みが、エントリー条件の2つ目として記載していた次に解説する「チャネルライン」です。

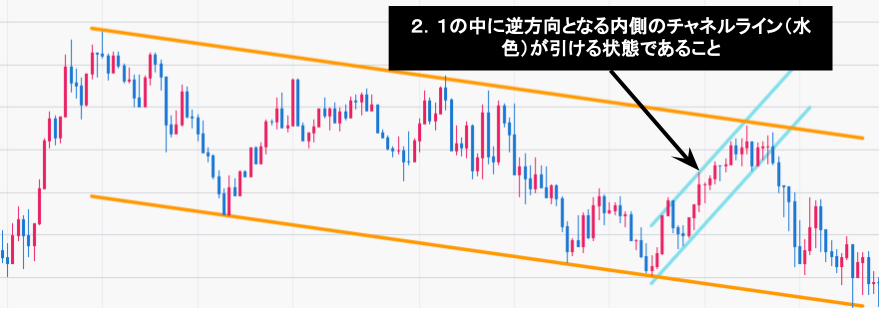

2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること

下図のようにラインの反転とブレイクに使用していた2つのトレンドラインは、それぞれ平行なアウトラインが引ける「チャネルライン」になっています。

トレンドラインが上図のようなチャネルラインとして成立していることによって、オレンジと水色で示した各チャネルライン内のトレンドがとてもキレイで平行なN字波形を描くため、トレンドラインを引かないトレーダー達にも同じトレンドを認識されやすくなるというメリットがありました。

このようなチャネルラインは、下の図で示すように、実際にラインを取り除いても黒の高値同士、黄色の安値同士が「平行」に値動きしていることが大勢のトレーダーから感覚的に認識されやすくなります。

上の図で見えるように、高値→高値、安値→安値という動きが共に平行なN字波形を描くからこそ、トレンドラインを引かないトレーダーからもラインを引くトレーダーと同じトレンド分析になる可能性が格段に高まっていきます。

さらに掘り下げると、この平行なN字波形はラインを引かない・どんなテクニカル指標やインジケーターを使うトレーダーでも大勢が意識する『ダウ理論』にて、下記に記したトレンドの定義に沿っているからこそ、トレンド分析の精度が大幅に向上する背景がありました。

- 高値と安値が共に切り上がることが上昇トレンド

- 高値と安値が共に切り下がることが下降トレンド

その上で、チャネルラインが引けることで平行なN字波形のチャート形状になり、ラインを引かない場合にも、この大多数から意識されるダウ理論のトレンド定義に沿ったトレンドが、

・直感的

・感覚的

に、多くのトレーダーから認識され精度が高まっています。

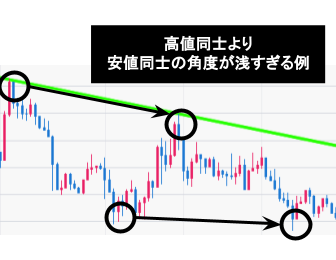

(下に掲載した2つのチャート図が、どちらもチャネルラインとして引けずに平行なN字波形にならず、ラインを引かないトレーダーからは意識されにくい傾向にある下降トレンドの例です。)

逆にチャネルラインとして成立する下図のような下降トレンドラインの場合、ラインが無くても平行なN字波形になって高値と安値の切り下がりが明確に認識できるからこそ、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両方のトレーダー達から等しく下降トレンドの認識がされやすくなります。

そして、ラインを引く/引かないに関係なく大勢のトレーダーから、下記のように同じ下降トレンドを意識される傾向になります。

- オレンジの平行なN字波形では戻り売りや短期逆張りのチャンスによる下降トレンド

- 水色の平行なN字波形では上昇トレンドラインのブレイクによる下降トレンド

このような意識がトレンドラインを引かないトレーダーからも生まれるため、水色のトレンドラインブレイクの段階では、先ほど解説した、

・下降トレンドの下方向への反転(オレンジのライン)

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク(水色のライン)

これらの影響によって「買い注文の減少」と「売り注文の増加」が合わさることで、下図のように下降トレンドが『加速』するからこそショートの精度が飛躍的に高くなるということです。

ですが、このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』は5分足のデイトレ手法になるので、この下降トレンドの例で言えば、

「下位足を見ているトレーダーだけにしか下降トレンドは意識されないのでは?」

という懸念が、少なからず感じられるかもしれません。

特にスイングトレードのような長い時間軸で取引するトレーダーは、上位足を中心にトレードする・・・と大勢から認識されている傾向にあるからです。

上位足からは同じトレンドが認識されず精度が下がるのでは?

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』でショートの場合には、

・下降トレンドの下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

この2つを利用し、内側のチャネルライン(水色)が外側のチャネルライン(オレンジ)内部に収まるように引かれる相場状況がトレードの条件になっています。

そのため、オレンジで示した外側のチャネルラインで描かれる平行なN字波形はそれなりの「幅」と「時間の長さ」があることで、上位足からも見えやすいトレンドを形成していました。

もちろん、日足や週足レベルの上位足になれば見えなくなるラインかもしれません。

ただ、そんな日足や週足レベルの時間足に特化するスイングトレードのようなスタイルの取引を行うトレーダーは、いくら上位足を中心にトレードすると言ってもショートで言えば、

「より高い価格帯でショートをして、含み損のリスクを抑え、利幅を伸ばし利益を大きくしたい」

と考える傾向があることは確かだと思います。

なぜなら人間心理として、リスクをより抑えながらもリターン(利益)は大きく取りたい、このように大多数が考えやすいと思えるからです。

そんなリスクが低くリターンが最大化するタイミングとして、ショートの場合は戻り売りの場面が有効となります。

その戻り売りは、下図のように平行なN字波形こそが大勢のトレーダーから意識される場面になりやすいので、下位足だけではなく上位足の視点からも等しく下降トレンドが意識され売り注文が増えやすい相場状況になるということです。

このような背景があるからこそ、加速点テクニカルで狙うトレンドラインのブレイク手法は、先ほど解説したように、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両方からはもちろん、

・下位足

・上位足

それぞれ異なる時間軸で取引するトレーダー達からも、同じトレンド分析になることで極めて高い精度のトレードが可能となっていました。

ただ、ここまでトレンドラインのブレイク手法における精度を上げても、エントリーのタイミング次第では、下記のようにマイナスになる、もしくは利益を取り逃すケースも少なくありません。

- エントリーした直後にライン内に戻って損切りになる

- ブレイクを待ち過ぎることでチャンスを逃す

このような不利益となる状況にならないよう、ここまで解説したような精度を上げてきた仕組みに加えて、加速点テクニカルではトレンドラインブレイクのタイミングについても、より精度を上げるべく厳密なルールを設けていました。

続いては、エントリーにおける3つ目の条件でもある、トレンドラインのブレイクに関するルールを解説させて頂きます。

3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

トレンドラインブレイクのタイミングとしては「5分足の実体」が9割程度ブレイクした段階を目安にしていました。

この目安が、エントリーが早過ぎてブレイクをせずに戻ってしまう場合を防ぎつつ、取り逃しも無くせるタイミングとして有効となります。

ただ、5分足のブレイク目安に対しては「もう少し上位足の15分足まで待った方が精度が上がるのでは?」という懸念もあるかもしれません。

確かに15分足まで待つことで、より大勢のトレーダーからトレンドラインブレイクの認識がされる可能性もあり、それによって精度の向上が見込めるという意見も否定はできませんので、その辺りの掘り下げた解説をさせて頂きます。

このトレンドラインのブレイク手法ブレイクでは15分足まで待たない理由

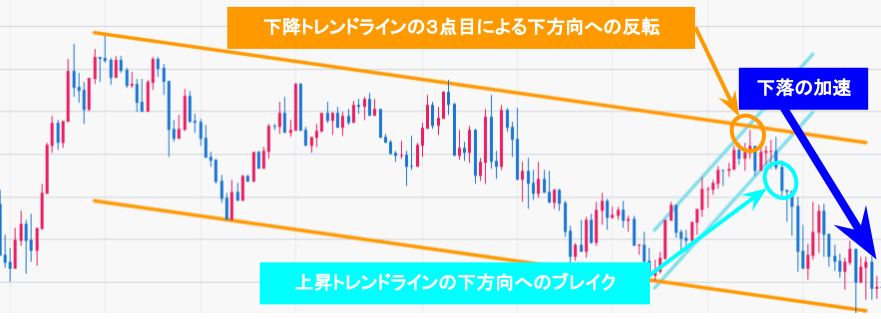

下図の例を使って、ここまで解説してきたように、このトレンドラインのブレイク手法では、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらが合わさることで、売り注文の増加と買い注文の減少が加速してショートの精度を高めていました。

さらに外側のオレンジと内側の水色、この2つのトレンドラインがチャネルラインとして成立して「平行なN字波形」を描くことで、ラインを引く/引かないに関係なく大勢のトレーダーから下降トレンドの意識がされる状況になっています。

加えて、内側のN字波形が外側のN字波形に含まれる形になるため、外側のN字波形は相応の幅があることで、下位足だけでは上位足からも下降トレンドが意識されてショートの精度が劇的に高まっていました。

そんな売りが極端に強い相場状況だからこそ、5分足のような下位足でもブレイク段階で一気にトレンドが加速していくケースが多くなります。

そのため、15分足のブレイクまで待ってしまうと、すでにトレンドの加速が進み過ぎて、エントリーのタイミングを逃してしまいかねません。

15分足のブレイクまで待つことで、もう利益を取る幅が無くなるほどトレンドが進み、今からエントリーしてしまうと、

・利幅が狭くなる

・損切りになる場合の損失が拡大する

このように大きなリスクを伴う「危険」なトレードになってしまいます。

つまりは、15分足まで待ち過ぎると、チャンスを逃すだけでなく、無理にエントリーしようとすればリスクが高まるということです。

そのような観点もあり、ここまで解説したように、すでに下降トレンドの強まりが極めて高くなっていることも踏まえて「5分足」がブレイクした段階を目安としていました。

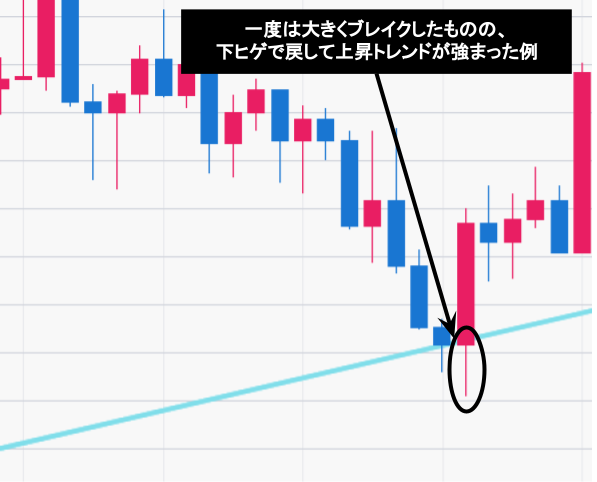

実際にエントリーする「合図」について

ただ、5分足のブレイクを合図にエントリーすると言っても、下ヒゲを出して上昇トレンドライン内に戻る「だまし」の可能性も懸念して、下図のように終値が確定して「実体が9割ほどブレイクするタイミング」までは「待つ」という方針を採用しています。

5分足が確定する前では、下の図で示したように、ブレイクしたと思っても下ヒゲを伸ばして上昇トレンドラインに戻り、むしろ水色で描かれる平行なN字波形による上昇トレンドが「強まる」危険性が否定できません。

そんな危険なタイミングでショートしてしまえば、すぐに逆行して大きな損失を出してしまう可能性が上がってしまいます。

だからこそ、15分足まで待たずとも、5分足の終わり値が確定して実体が9割方ブレイクし、トレンドラインのブレイクが確定的になった段階まで待つことをルールにしていました。

このトレンドラインブレイクのルールにより、

・エントリーした直後にライン内に戻って損切りになる

・ブレイクを待ち過ぎることでチャンスを逃す

この双方を防ぎつつ、高い精度を保てている点が、このトレンドラインのブレイク手法における強みとなっています。

トレンドラインブレイク手法~エントリー条件のまとめ~

ここまで解説したトレンドラインのブレイク手法におけるエントリーのルールですが、理解を深めて頂く意味でも、ここで一度まとめたいと思います。

まず以下がイメージ図と3つのルールでした。(チャート図と下に書いた3つの箇条書きを照らし合わせてご覧ください)

- 1.ブレイク対象のトレンドライン以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること(オレンジのライン)

- 2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること(水色とオレンジのライン)

- 3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

この3つを満たすことでショートの例で言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらが重なって下落の可能性が高まってトレンドラインのブレイク手法における精度が劇的に向上していました。

その上でトレンドラインのブレイクを5分足の終値で決断することによって、以下のような点を自然と避けて、利益の取り逃がしを防止する仕組みになっています。

- 早過ぎるエントリーによる逆行ですぐに損切りになる

- エントリーを待ち過ぎてトレンドが進んでしまいチャンスを逃す

ただ、ここまでの話は、まだ「含み益」であり、確定していない利益に他なりません。

トレンドラインのブレイク手法において最終的に利益を得るためには、エントリーして保有したポジションを決済する必要があります。

そこで続いては、重要な決済について解説していきますので、引き続きお付き合い頂ければ幸いです。

トレンドラインのブレイク手法〜『加速点テクニカル』の利確〜

このトレンドラインのブレイク手法における利確のポイントは、ショートの例で言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という点になります。

せっかく高い精度で売りのポジションを持っても、上記の効き目が弱まってしまえば、利確の前に逆行して、最終的に損切りになるなど「含み益(利益)」が幻に終わる危険性があるからです。

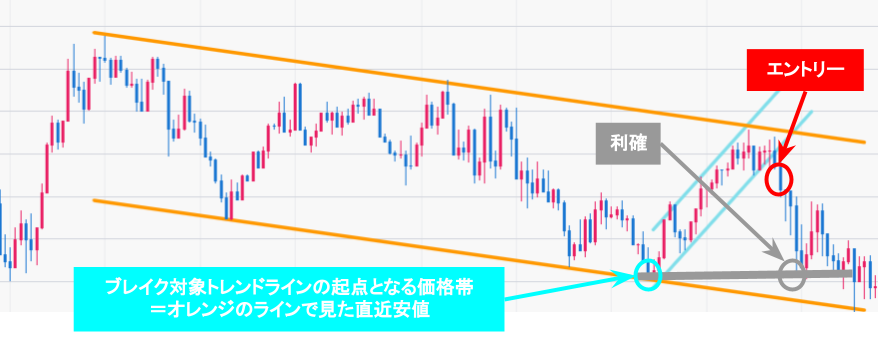

そんなトレンドラインのブレイク手法における最適な利確の場所が、下図にて灰色の横線で示すようなブレイク対象となるトレンドラインの起点前になります。

もちろん、ショートであれば上図の利確場所を下方向へとブレイクして、一気に利益が伸びる可能性も0ではありません。

しかし、数多くトレードを行っていくと、この利確場所で一度トレンドの流れが止まり、そこから逆行することも増えてきます。

まず、この利確場所(灰色の横線)である「ブレイク対象となるトレンドラインの起点」は、ラインを引く/引かないに関係なく大勢から意識される『外側の平行なN字波形』における直近の安値として認識される傾向があることは間違いありません。

この利確場所である直近の安値とは、以下のように多くのトレーダーから意識される価格帯となります。

- 下にブレイクすれば下降トレンドの続伸

- 逆に反発して上昇するようであれば下降トレンドの終わり

上記のように大勢のトレーダーが意識するのは、使うテクニカル指標やインジケーターに関係なく大勢から意識されるダウ理論では「高値も安値も共に切り下がっていること」というのが下降トレンドの定義になっていたからです。

ですので、この直近の安値となる価格帯の手前からは、

・下降トレンドが続くか

・下降トレンドが終わるか

このいずれかの判断がトレーダーごとに「分散」し始めます。

そのため、利確場所として図に示した直近の安値に近づくと、

・逆張りによる新規の買い注文

・売りポジションを安全に利確する買い注文

これらの買い注文が入り出すことで、エントリー条件で解説したような「強い下降トレンド」が弱まってくるわけです。

ですので、下図のように強い下降トレンドが弱まり始める段階での確実性が高い利確を推奨していました。

ただ、このような早目の利確を行うことで「利幅(pips)が狭くなって利益率が下がるのでは?」という反論意見も、少なからず浮かんでしまうかもしれません。

利幅が大きいほど、資金に対しての利益率が高くなる傾向にあるからです。

ですが、トレンドラインのブレイク手法である『加速点テクニカル』ではショートの場合であれば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらによる極めて強い下降トレンドでのエントリーと、そのトレンドの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という確実性の高い利確によって、極端に小さな「含み損」のまま利確できる確率が非常に高くなっています。

そのため、この後に解説するように取引数量=ロット数を引き上げても危険がとても少なく、むしろ小さな利幅でも大きな利益率を得られるメリットに繋がっていました。

トレンラインのブレイク手法〜『加速点テクニカル』ロット設定〜

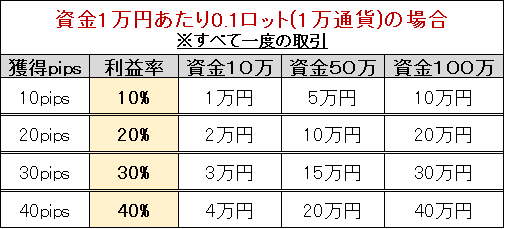

このトレンドラインのブレイク手法におけるロット設定は、高いレバレッジを利用できる海外FX業者にて、

資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)

このように大きなロット数での取引を行なっていました。(資金量に応じてロットを比例させます)

そのため、下の表で示すように少ない利幅(pips)でも2桁を超える大きな利益率を出すことが可能です。

ここまで例として掲載していた下図では灰色の横線が10pips刻みなので、約20pips以上の利幅となることで、取引1回あたり約20%を超える利益率でした。

もちろん10pips程度(約10%の利益率)に収まるケースもあれば、ゴールドのように値動きが大きな銘柄の場合、より利幅が広がることで30%を超えるケースもございます。

(下図はゴールドで、この場面では値動きが大きく灰色の横線が20pips間隔)

ただ、ロットを上げる分だけ利益率が高まる反面、危険も高まるという考え方もあるかもしれません。

一般的には利幅(pips)を伸ばす損小利大を前提に、安全にロット数は抑えるべきと広く提唱されている傾向があるからです。

ですが、無理に利幅を伸ばそうとすることで、利確の目標に届かず途中から逆行して精度=勝率が低くなる可能性も否定できないと思います。

逆に、ここまで解説してきた加速点テクニカルによるショートで言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらによって高めた精度が確実性の高い範囲内として、下図のように直近のトレンド転換点にて利確することで、極めて高い精度を維持できていました。

だからこそ、精度の高さを維持しながらも極端に小さな含み損で済むことで、資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)というロットを上げて利益率を高める手段が成立していたわけです。

もし、負けた時は?~トレンドラインのブレイク手法「損切り」~

これまでのショートを例にすれば、下図のように、

1.上昇トレンドライン内に戻った場合

2.下降トレンドラインを上抜けした場合

このいずれかに該当した場合には、オレンジと水色が描く2つの平行なN字波形によって、エントリー時に作られていた「強い下降トレンド」が弱まるので損切りの目安としていました。

一度の勝ちトレードで損切り1回分は充分に補填できる、そんな損切り幅になっているため、トレード回数が増すほど、手元に残る収益は積み上がっていくトレード手法となっています。

その上でこの先は、より当デイトレ手法の収益性を高めるための推奨となるトレード対象(銘柄)、その銘柄を扱うことでの収益事例などを共有させて頂きますので、どうぞ引き続きお付き合い頂ければ幸いです。

トレンドラインのブレイク手法における「推奨」の銘柄(トレード対象)

このデイトレ手法はトレンドラインのブレイク手法で、ここまで解説したように相場の原理に沿った普遍的なノウハウでした。

ですので、取引量が少なくてテクニカルがそもそも効きにくい銘柄を除いて、

・為替通貨のFX

・ゴールドなどの貴金属

・経済指数や先物

・株式や仮想通貨など・・・

あらゆる銘柄でも有効性は変わりません。

その上、ラインのみを使う手法なので、インジケーターのパラメータ(設定値)を銘柄ごとに調整する必要なく「そのまま」トレードできます。

ただ先ほど説明したように、この加速点テクニカルは、

「含み損が小さなまま高い精度を維持できること」

この特徴により、リスクを避けながらレバレッジを活かしてロットを上げ、利益率を飛躍的に向上させられるメリットがありました。

そんなレバレッジ効果を最大限に発揮するために、100倍を超える高いレバレッジを使える海外FX業者にて、同じ口座内で取引できる以下の銘柄が、

・値動きの大きさが相応にある

・スプレッドがそれなりに狭い

これらの利益率にプラスとなる条件が良いので適しています。

- ゴールド(XAU/USD)

- ポンド円(GBP/JPY)

- ポンドオージー(GBP/AUD)

- ユーロオージー(EUR/AUD)

- ポンドドル(GBP/USD)

- ユーロ円(EUR/JPY)

- ドル円(USD/JPY)

- ユーロドル(EUR/USD)

- オージー円(AUD/JPY)など・・・

上から4つは値動きが大きく、トレード1回分の利益率が高まるので特に推奨です。

どの銘柄であっても、このトレンドラインのブレイク手法は普遍的に有効性が変わらないため、上記以外の為替通貨ペアなども追加で扱っていくことは問題ありません。

ただ、得られる利益率に対しプラスに働く「値動きの大きさ」や「スプレッドの狭さ」を考えると、まずは上記の銘柄を優先する方が良いと思います。

少なくとも、この加速点テクニカルは、トレンドラインとローソク足の接触(タッチ)による瞬発的なエントリーではなく、トレンドラインのブレイク手法なので「トレンドラインのブレイクまで余裕を持って待ち構えられる」という大きなメリットがありました。

このメリットを簡潔にまとめたステップは以下のようになります。

少なくとも、ステップ1が成立していない銘柄は、続くステップ2にも3にも進めません。

そのため、ステップ1の『トレンドラインとして3点目が反発しているチャネルライン』が引けない銘柄は、そもそも監視する必要がないということです。

最低限ステップ1をクリアし、ステップ2で『ステップ1と逆向きとなる内側のチャネルライン』が引けた段階で、最後のステップ3でブレイクを待てば問題ありません。

このように当デイトレ手法では、複数の銘柄を扱っても負担がそれほど増える傾向はないのが実際のところです。

その上、特にインジケーターなどの表示が不要なこともあり、別のデイトレ手法と同じ口座内で併用し、さらに利益率を高める戦略も最適となっています。

トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』の整理

ここまで長々と図解してきたトレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルを一旦まとめていきたい思います。

まず下の図2つがエントリーから利確の流れです。

そんな加速点テクニカルの特性をまとめると以下のようになります。

(ここまで解説したショートの例)

以上3つの特性により、

・順張りでも逆張りでも(特性1)

・下位足でも上位足でも(特性3)

それぞれ同じ下降トレンドが意識される上で、特性2で書いたように2つのトレンドラインが平行なN字波形として成立することで、ラインを引かないトレーダー達からも同じ下降トレンドが意識されるようになります。

結果的に大多数のトレーダーから「下落」の想定がされることによって、

・新規の買い注文が避けられる

・新規の売り注文が増える

・買いポジションの利確(売り注文)が増える

このような状況になって『売り注文の数が買い注文の数を圧倒的に上回る』ため、注文が多い方に値動きが起こる相場の原理原則に沿って極めて高い精度で下降トレンドが「加速」するわけです。

そして、決済に関しては、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という視点で確実性の高い利確を行うことによって、トレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルではショートの精度が飛躍的に向上しています。

その上で、上記2つ「どちらか一方」の有効性・効き目が弱まった時点で、下の図で示したように損切りすることで、負けトレード時の損失を最低限に抑え込んでいました。

以上、ここで改めて整理したように、

・エントリー

・利確

・損切り

これらが最善の手段を採用しているからこそ、高い精度のまま極めて小さな含み損で済んでいるのが大きなメリットです。

そんな極小の含み損で高い精度を維持できているので、下図のようにリスクを抑えながらロットを上げて利益率を伸ばせていました。

このトレンドラインのブレイク手法は、ここまで整理したショートの事例だけではなく、下図のようにロングでも特に有効性は変わりません。

また、ここまで解説したように「相場の原理原則に沿った普遍的なロジック」だからこそ、このデイトレ手法の有効性は今後も半永久的に維持されるはずです。

その普遍性の高さは、この先も有効性が変わらないだけではなく、トレード対象(銘柄)によっても有効性が同じく変わりません。

その上、パラメータ(設定値)が必要なインジケーターを一切使わずラインのみでの手法なので、そのまま「どんな銘柄」にも適用できます。(そもそも取引量が少なくテクニカルが効きにくい銘柄は除く)

特にゴールドのように狭いスプレッドながらも、値動きが大きな銘柄においては、より大きな利益率が下図のように見込める傾向があります。

ただ、このような高い利益率を出すとは言っても、チャートを常に見続ける必要はありません。

このトレンドラインのブレイク手法では、ラインのタッチでエントリーを狙う場合に比べると、チャートを監視する負荷は低い傾向にあります。

その根拠となる要素が以下に記した3つのステップです。

このようにエントリーまで余裕を持って待ち構えられる大きなメリットがありました。

その上で、ステップ1と2をクリアしないことにはエントリーを待つ意味もないので、ステップ2までをクリアした銘柄のみを集中的に見れば、よりチャート監視の負担は減るので参考にして頂ければ幸いです。

そんなチャート監視の負担が低いからこそ、複数の銘柄を扱いやすく、それによりエントリー回数が比例して増え、1日単位、月単位など利益率の劇的な向上へと繋がっていきます。

以上がこのトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』のまとめでした。

ここまでの話を整理した上で、続いては、このデイトレ手法で得られる収益の目安を紹介させて頂きます。

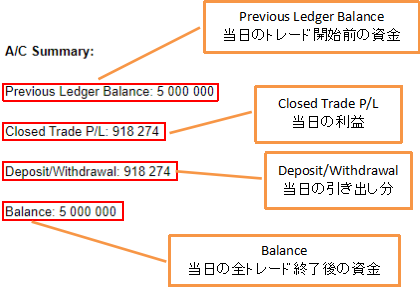

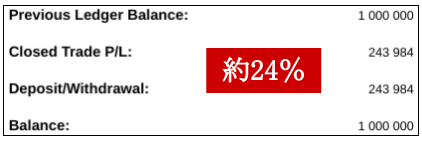

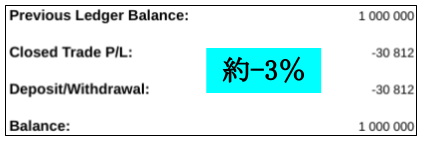

このトレンドラインのブレイク手法で得られる収益の目安

ここで紹介するのは、実際に先ほど挙げた推奨の銘柄の中で、以下をトレード対象として加速点テクニカルを実践された方の収益です。

- ゴールド(XAU/USD)

- ポンド円(GBP/JPY)

- ポンドオージー(GBP/AUD)

- ユーロオージー(EUR/AUD)

- ポンドドル(GBP/USD)

- ユーロ円(EUR/JPY)

- ドル円(USD/JPY)

この方は現在、専業トレーダーということで時間的な自由もあり、8〜10時間前後を目安にして、東京時間やロンドン時さらにニューヨーク時間に限定せず、隙間時間でランダムにトレードしています。

以下が収益の履歴になるのですが、MT4など取引ツール上の実績は「プログラムやインジケーターによる改変」という捏造や「デモ口座との見分けがつかない」との見方があるため、取引した翌日にFX業者から送られてくる履歴メールを抜粋させて頂きました。

長くても8〜10時間前後の監視で、外側のチャネルラインが引けない時は、チャンスが来ることが無いため、すぐに終了したそうです。

そのため、逆にチャンスが無かった日や、1回のトレードで終了した日もあれば、複数回のチャンスがあって利益率が極端に跳ね上がっている日もあるなどバラつきはあります。

チャンスが無かった日の収益を省略している点はご了承ください。

以下、すべて1日単位の収益となります。

(※損切りがあった日には、1日を通しての利益率が他の日よりも少なくなっています。)

ただ、ここまで図解してきたトレンドラインのブレイク手法のロジックでは、一度の取引で2桁台の利益率が出せる上に、1日の中で複数回のチャンスが来る場合があります。

そのため、上で示したように客観的に見れば信じにくような大きい利益率が1日で出る場合があるということです。

注意点として、1日あたりのトレード頻度としては、複数回の日もあれば逆にチャンスが無い日あるので、必ずしも毎日エントリーできるわけではありません。

ただ、このトレンドラインのブレイク手法では一度のトレードで得られる利益率が大きい上に、複数回のエントリーができる日もあるのが実際のところです。

ですので、取れる日には1日の利益率が大きく跳ね上がっているなど、チャンスが来ない日を充分に補えることで、長期的に見て安定的な収益を得やすいデイトレ手法になっています。

ちなみに、この方は1日あたり約8〜10時間という割と長めのトレード時間なので、その分だけトレード回数も多くなって利益率が高まっていました。

ただ、仮に半分ほどのトレード時間になり、チャンスが減ったとしても客観的に見て相応の高い利益率が得られるはずです。

また、実践時間が少なくとも、彼以上に扱う銘柄を増やせば、少ない時間でも先ほど掲載したレベルの収益性を見込むことは決して不可能ではありません。

以上がこのトレンドラインのブレイク手法における収益の「期待値(目安)」の説明でした。

ただ、ここまで解説してきたトレンドラインのブレイク手法における「優位性」「期待値」ですが、同じ形状のチャートパターンを単純に狙うだけでは、掲載したレベルの収益を出すことは簡単にできません。

以下のように重要なポイントをしっかり押さえてこそ、9割近い精度のトレードができて、先ほどの収益例レベルの結果が出せるからです。

(逆に、下記の要素を満たせずにトレードを行うことで「資金を失う危険性」も有り得るので、ぜひご覧ください)

- チャネルラインにおける「最低〜最長となる期間(長さ)」「頂点の間隔」「角度」の目安。

- トレンドラインと平行に引けるアウトラインとの間を反転する数と順序の数字的な判断。

- 大多数と同じトレンド分析になるべくチャネルラインを引く際のヒゲと実体を使い分ける基準。

- エントリーの「価格帯」や「相場の状況」に応じて決済を変動させる判断とその場所。

ブレイク後にトレンドの加速が「途中で弱まる場合」など様々な状況に応じて、勝率と利益率を最大化するために決済の場所を変更。

- トレンドの加速に特化したブレイク手法だからこそ必要な時間管理によるエントリーの回避や決済の判断。

- どんなに完璧なチャートパターンでも有効性が『無効』になるため、事前にエントリーを避けるべき例外パターンの特徴。

トレンドラインの反転もブレイクも、ほぼ効き目が無くなってしまう・・・そんな特定の状況を避けることで勝率の低下を回避。

- 損切り予定のラインを終値の確定前に大きく突き抜けて「大損」しないための、エントリーと同時に行うべきストップロスの価格帯。

「これ以上の逆行があれば、その時点で損切り」という、高い勝率の維持とリスクの回避を両立したストップロス価格(pips指定)。

- ブレイク対象ではない「トレンドライン」における4点目以降の対応。

効き目が弱まる可能性がある「トレンドライン4点目以降」に対し、長期的な収益を大きくする視点でどう対応していけば良いのか。

- 損切り時のリスクを最小限に抑える「銘柄ごと」によって変動するロット設定。

- 無駄に勝率を下げないためのローソク足を使った最終的な損切りの判断。

損切りを無駄に早めてしまい、その後にエントリー方向に戻り「損切りしなければ利確できたのに・・・」とならないための、損切りの最終的な判断方法。

- 損切りを「粘る」ことで勝率を高める損切り場所の変更。

あえて「計画的」に損切り場所をずらすことで、無駄な損切りを排除して勝率を大きく高めるテクニック。

このトレンドラインのブレイク手法は、ここまで解説してきたように極めて有効性の高いロジックだとしても、上記をはじめとした重要な要素をしっかり押さえてこそ、先ほど掲載したような高い利益率を再現できるようになっていきます。

しかし、ただ単純な考えで2つのチャネルラインで構成されるチャートパターンを狙っても、上に挙げた要素が抜けていることで、思うように利益が出ないばかりか、エントリーや決済のタイミングが狂うことで逆に損失を大きく膨らませてしまう・・・そんな危険性が否定できません。

そこで、先ほど紹介した収益を出していた実践者の方と共に、第三者にも同レベルのトレードを再現できるように、今挙げた重要なポイントをまとめて加速点テクニカル完全版の教材化をさせて頂きました。

この加速点テクニカル完全版の教材には、先ほど挙げた最低限の重要なポイントを体系化しただけではなく、以下のようなプラスアルファのノウハウを含む充実した教材となっています。

この教材の提供は後ほど詳しく説明しますが、条件によって無料になるので、どうぞ引き続き読み進めて頂ければ幸いです。

- ラインの状況に対応して「ロット」を上げて取引1回あたりの利益率を直接的に1.5〜2倍にまで飛躍させるノウハウ。

- 『加速点テクニカルZERO』トレンドラインのブレイク「前」にも利益を拾って収益を1.5倍近くに伸ばす方法。

ブレイク前に2つのチャネルラインが交差する価格帯でポジションを持つ拡張型ノウハウ。

- 後からエントリーできたことに気づいて、本来のエントリー場所から「遅れて」取引する場合の立ち回り。

ベストなエントリーのタイミングを逃しても、まだ利確場所まで届いていない場合に発生し得る「チャンス」を拾っていくノウハウ。

- 利益の最大化と損失の最小化を両立するための、ブレイクした次の足でエントリーする際のタイミングについて。(トレンドラインのブレイク確定後における「始値」ではなく意図的に変動させ『有利な価格帯』でポジションを持つテクニック。)

- 再現性を確実にするために利用すべく数十を超える『生』のトレード事例。

- このトレンドラインのブレイク手法で利益率を極大化するトレード環境。

スプレッドやレバレッジ、注文の処理速度など・・・あらゆる視点で利益率を高める上で最適なFX業者の口座タイプ。

- ポジション分割でリスクを最小限しながら収益を最大化するテクニック

ポジションの分割によりロットを下げてリスクを抑えても、月単位など総合的な利益率は高くなるという初級者から上級者まで推奨のノウハウ。

- あえてポジション保有時間を短くしながら総合的な収益を高める方法

エントリーから決済までの時間を「意図的」に短く済ませることで、長期的に見た手元に残る収益を大幅に増やす戦略。

以上のようなノウハウ/テクニックで、

・トレード1回あたり

・1日あたり

・月単位ベース

これらの利益率をより高めていけるので、見方を変えればトレード時間が少なくなっても相応の利益率が得られるはずです。

そんなプラスアルファの内容はもちろん、最低限の重要なポイントとして、先ほども挙げた下記も教材にて図解させて頂きました。

- チャネルラインにおける「最低〜最長となる期間(長さ)」「頂点の間隔」「角度」の目安。

- トレンドラインと平行に引けるアウトラインとの間を反転する数と順序の数字的な判断。

- 大多数と同じトレンド分析になるべくチャネルラインを引く際のヒゲと実体を使い分ける基準。

- エントリーの「価格帯」や「相場の状況」に応じて決済を変動させる判断とその場所。

ブレイク後にトレンドの加速が「途中で弱まる場合」など様々な状況に応じて、勝率と利益率を最大化するために決済の場所を変更。

- トレンドの加速に特化したブレイク手法だからこそ必要な時間管理によるエントリーの回避や決済の判断。

- どんなに完璧なチャートパターンでも有効性が『無効』になるため、事前にエントリーを避けるべき例外パターンの特徴。

トレンドラインの反転もブレイクも、ほぼ効き目が無くなってしまう・・・そんな特定の状況を避けることで勝率の低下を回避。

- 損切り予定のラインを終値の確定前に大きく突き抜けて「大損」しないための、エントリーと同時に行うべきストップロスの価格帯。

「これ以上の逆行があれば、その時点で損切り」という、高い勝率の維持とリスクの回避を両立したストップロス価格(pips指定)。

- ブレイク対象ではない「トレンドライン」における4点目以降の対応。

効き目が弱まる可能性がある「トレンドライン4点目以降」に対し、長期的な収益を大きくする視点でどう対応していけば良いのか。

- 損切り時のリスクを最小限に抑える「銘柄ごと」によって変動するロット設定。

- 無駄に勝率を下げないためのローソク足を使った最終的な損切りの判断。

損切りを無駄に早めてしまい、その後にエントリー方向に戻り「損切りしなければ利確できたのに・・・」とならないための、損切りの最終的な判断方法。

- 損切りを「粘る」ことで勝率を高める損切り場所の変更。

あえて「計画的」に損切り場所をずらすことで、無駄な損切りを排除して勝率を大きく高めるテクニック。

以上が提供させて頂く教材の目録でした。

教材は動画や音声など復習がやりにくい媒体ではなく、何度もピンポイントで復習しやすいWebページの形式で提供しています。

ただ、教材だけでは誤った理解のまま本来のルール通りのトレードができず、大きな損失を受ける危険性も否めません。

どうしても人によって理解度に個人差があるからです。

ですので、当教材を手にした際には、このトレンドラインのブレイク手法を正しく再現するための『サポート』を提供させて頂きます。

教材とは別に「トレード添削」を実施しています。

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』の教材関する質問などにお答えする総合サポート=メールサポートに加えて、トレード添削も実施しておりました。

このトレード添削は、1回あたりのトレードを細かく添削していくサービスです。

先ほど挙げた重要なポイントが守れているかなど、トレーダー自身では見落としがちな部分を客観的な視点で添削させて頂きます。

この添削によって、誤った理解で加速点テクニカルを実践してしまい、本来は受けるはずのない損失や資金の喪失を回避できる可能性が大いに高まるはずです。

1回ずつの添削になるものの、回数は無制限ですので、短期間での習得に活用して頂ければと思います。

バックテスト、実践の取引など、いずれでも対応しておりますので、ぜひご利用ください。

なぜ教材を公開して添削まで行うのか

ここまで説明してきた加速点テクニカルの教材とサポートですが、提供する条件に関わるので、提供の理由について簡潔にお伝えさせてください。

私自身、専業トレーダーとして生計を立てられていたものの、何事も徹底して追求したい気質から、

1.自分がトレードしていない時間や銘柄からも利益を得たい

2.より短時間でも相応な収益を得たい

3.さらに収益を大きくしたい

このような願望がありました。

そんな願望を叶えるために、確立したデイトレ手法を第三者に継承し、完全に習得した方に対してパートナーシップを組む活動を始めています。

このパートナーシップは私が継承したデイトレ手法で、私が提供する資金を「運用」して頂く契約です。

(ビジネスパートナーとして、半永久的に新たなデイトレ手法の提供、トレード添削や総合的なサポートも継続し、共に新しい手法の開発も行うこともあります。)

これが先ほど挙げた願望1(自分がトレードしていない時間や銘柄からも利益を得たい)の実現に繋っていました。

そして、そんなパートナーシップを結べる方が増えれば私に入る収益も比例して増加するため、先ほどの願望で言えば、

2.より短時間でも相応な収益を得たい

3.さらに収益を大きくしたい

この実現が加速していく大きなメリットがありました。

何より、自分自身の「自由な時間」が増えることで、新たなデイトレ手法の研究→検証→確立が進む環境ができています。

そして、パートナーに新たな手法を追加で実践してもらえば、より収益の還元が高まる流れです。

このような良い循環が生まれており、1人でも多くの方とパートナーシップを結ぶことが、より自分の願望を加速的に叶えていけると考えていました。

実際に先ほど成績を掲載した方も、このパートナーの1人です。

そんなパートナーシップを結ぶ上での「出会いのきっかけ」になるからこそ、私が確立したデイトレ手法を教材化して提供しています。

その上で、トレード添削を含むサポートを提供し、手法の習得度を最大限に高めてもらい、収益を上げられるトレーダーになってもらえる確率を高めていました。

提供したデイトレ手法で実際に収益を出せてこそ、私自身の目的である、その先のパートナーシップに価値を感じて頂けると考えられるからです。

また、トレード添削を含むサポートを行っていると、色々な視点の情報が入ってくるため、自分では思いつきもしなかったアイデアが浮かぶことが少なくありません。

そのアイデアが新たなデイトレ手法の源泉になり、さらに良い循環が加速している状況です。

以上、ここで説明した事情から、教材(デイトレ手法)とトレード添削を含むサポートの提供をさせて頂いておりました。

ここで説明したように、最終的に1人でも多くの方とパートナーシップを結ぶ先に私自身の「大きな利」が待っているため、特に教材などの販売利益が目的ではない、という点をご理解頂ければ幸いです。

教材とサポートの提供について

ここまで長々とした文章でしたが、お読み頂きありがとうございました。

最後に提供の条件についてです。

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』は、より新たなパートナーシップを築く「きっかけ」になればと考えており、できる限り多くの方に提供したいと思います。

そのために、できる限り金銭的な負担を無くすことで、より多くの方から手にして頂けると考えました。

しかし、トレード添削を含むサポートは私自身の負担が大きい分、利用される方が増えすぎると対応の継続ができません。

また、この加速点テクニカルというトレンドラインのブレイク手法も、私一人で『研究→検証→確立』をしたわけではなく、パートナーの方と共同で開発してきたデイトレ手法です。

ですので、そのパートナーの方へも何かしらの還元をしなければ、理不尽になると思います。

その上で、今挙げたような、

・サポート対応を継続するため

・共同開発者のパートナーにも還元するため

この事情と、新たなパートナーシップを築く「きっかけ」を作るべく、より多くの方に提供したいという私の事情を総合して、提供の条件を考えさせて頂きました。

その条件が、すでに私が公開していた別のデイトレ手法をお求め頂き、その特典として加速点テクニカルの教材とサポートを提供させて頂く・・・というものです。

お求め頂くデイトレ手法(教材)は、この加速点テクニカルと同じく平行なN字波形に特化した下記の『先行テクニカル』になります。

すでに『先行テクニカル』をお求め頂いている場合には、教材の目次ページにて加速点テクニカルの教材をご覧頂ける手配を済ませておりました。

この先行テクニカルは、進行しやすいトレンドの『開始前』に現れる平行なN字波形の初動ー

この段階の有利な価格帯でポジションを持ち、一度の取引にて利益率を10〜40%を獲得していくデイトレ手法です。

その上で、なぜ提供する加速点テクニカルの条件がこの先行テクニカルなのか・・・その理由について簡潔に説明させて頂きます。

まず、提供する加速点テクニカルにしても、その条件である先行テクニカルにしても、いずれのデイトレ手法もラインのみを使うので、同じチャートで併用が可能です。

そして、両方ともラインのみで構成される『特定のチャートパターン』でトレードする手法になっていました。

そのため、

・加速点テクニカル

・先行テクニカル

これらは特に環境認識などのルールは変わりない上に、チャートにラインを引く作業の中でこの両方のエントリー場所が自然と見つかるということです。

よって、2つのデイトレ手法を併用することは特に負担がないどころか『併用しないことの方がデメリット』と言えるかもしれません。

少なくとも、特に負担が変わらない上に、2つ分の手法で取引チャンスが生まれるのでトレード回数が単純に増加して、より月単位の利益率が高まる大きなメリットがあるからです。

今すぐに併用しなくとも、最終的には両方の手法を実践して、月単位の利益率を大きく跳ね上げて頂ければと思います。

以上のように、このトレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルは、先行テクニカルとの相性が抜群ということです。

そこで、先ほど挙げた金銭的な負担を無くして、より多くのパートナーシップにつながる「きっかけ」にしたい反面、

・サポート対応を継続するため

・共同開発者のパートナーにも還元するため

これらの事情を含め、加速点テクニカルはすべての方に無償で提供するのではなく、先行テクニカルをお求め頂く形がベストという考えになりました。

(加速点テクニカルは先行テクニカルの目次内に掲載しています。)

以上が、加速点テクニカルを提供する条件が「先行テクニカルをお求め頂くこと」という理由の解説でした。

トレード添削を含むサポートの期間は、どちらの手法とも先行テクニカルのサポート期間内である60日とさせて頂いております。

加速点テクニカルのサポート期間は、先行テクニカルのサポート期間に含まれるということです。(サポート期間の延長は個別に受け付けておりました。)

そんな先行テクニカルは、下記のリンクが案内ページになります。

この案内ページから先行テクニカルをご購入頂くことで、先行テクニカルの教材における目次内から、加速点テクニカルの本編を閲覧できるように手配ずみです。

この先行テクニカルの案内ページ自体は、エントリーから決済までのロジックを図解しているので、結果的に先行テクニカルをお求めにならないとしても、ご自身にとって有益な資料の1つになると思います。

今回は貴重なお時間を割いて頂き、ありがとうございました。

まずは上のリンクから案内ページをご覧頂ければ幸いです。

杉原。

取引1回で2桁の利益率〜トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』〜

杉原です。

この講義では「トレンドラインのブレイク」に特化した、私が体系化している5分足のデイトレ手法『加速点テクニカル』における、

・エントリー

・決済(利確と損切り)

・基本のロット設定

などの条件を含むロジックを図解しております。

このトレンドラインのブレイク手法は、ショートを例にすれば、

・短期の視点、上位足の視点

・順張りの視点、逆張りの視点

それぞれの視点からも同じく売り目線になること、そして「ラインを引かないトレーダーから」も同じく売りが意識されやすくなるチャートパターンに特化したデイトレ手法なので、極めて精度が高い点が特徴です。

下の図がイメージ図になります。

エントリーから決済の詳細は、理解度を深めるためにも順を追って解説させて頂きます。

そんなトレンドラインのブレイクによる値動きの『加速する地点』を狙う、この講義で解説する加速点テクニカルは高い精度ながら「含み損」が極めて小さいため、ロットを上げたトレードが安全にできることで、一度のデイトレードでも資金の10%以上を充分に出せているものです。

デイトレードではトレードを繰り返した上で、月単位の利益率で2桁台という収益性が一般的な情報として広く出回っている傾向にあるからです。

そんな背景があるからこそ、1回のデイトレードでも高い利益率を出せると納得して頂けるように、この講義内にてエントリーから決済までのロジックを、その有効性が発揮される原理などを含めて細かく解説いたしました。

その上で、この講義で解説していく加速点テクニカルは、インジケーターを使わずラインのみでルール自体がシンプルでありつつ、銘柄ごとの特徴に関係なく普遍的に有効性を発揮します。

そのため、一定の取引量があればポンド円やドル円などの為替通貨FXの通貨ペアはもちろん、以下のトレード対象にも「そのまま」使えるデイトレ手法となっています。

- ゴールドやシルバーの貴金属

- 225やダウなどの経済指数

- ビットコインなどの仮想通貨

- 国内外における個別の株式

この加速点テクニカルはラインのみでシンプルながら、汎用性のあるデイトレ手法になるので、複数の銘柄を扱って1日の利益率を大幅に高めることも可能です。

また、1日に繰り返しチャンスが訪れることも少なくありません。

そこで実際に、この講義で解説する加速点テクニカルを実践し、1日単位で数十%の利益率を出したトレーダーの収益も、ロジックを解説した後に掲載しております。

ご自身がデイトレードで、さらに高い成績を目指す上で参考になる講義になると思いますので、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

ご覧の環境によっては画像が小さく見えてしまうかもしれませんが、その場合は画像をクリックまたはタップすることで拡大表示されますのでお試しください。

トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』のエントリー

それでは早速、トレンドラインのブレイク手法におけるエントリーのルール=条件から解説させて頂きます。

加速点テクニカルでエントリー可能となると率直に言いますと、下図のような相場の状況です。(画像下に記載した3つの箇条書きと照らし合わせてご覧ください)

- 1.ブレイク対象のトレンドライン(水色)以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること(オレンジ)

- 2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること(水色とオレンジ)

- 3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

以上3点がポイントになります。

このような相場状況において、内側のトレンドライン(水色)をブレイクした段階でエントリーするのがルールです。

それでは上記3つのポイントを、掘り下げて解説させて頂きます。

ロングはショートの解説とは真逆と考えて頂ければ問題ありません。

1.ブレイク対象のトレンドライン以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること

下の図をご覧頂くと、ブレイク対象のトレンドライン(水色)とは別に、オレンジのトレンドラインが引けているのが分かるかと思います。

このオレンジのトレンドライン3点目は、レジスタンスラインとして機能し、

・戻り売りのショート

・逆張りショート

これらの有効なエントリー場所として、水色のトレンドラインブレイクを狙うエントリーと同じく売り=ショートの方向に効き目があります。

そのオレンジの下降トレンドライン3点目が引ける状況では、レジスタンスラインとして新規でエントリーを検討するトレーダー達から、

・買い注文を避ける

・売り注文を出す

このように意識されやすいのが実際のところです。

その他、すでに買いポジションを持っているトレーダー達からは、下降トレンドに転換される前に『利確の目安』として「決済の売り注文」が出されやすくなっていました。

ですので、オレンジのトレンドライン3点目によるレジスタンラインの効果により、買い注文が減って売り注文が増えることで「買いと売りの多い方に値動きが起こる」という相場の原理に沿って、下降トレンドの始まりになる傾向が高まります。

「確定的」になるトレンドライン3点目の効力

そんな下降トレンドの傾向は、トレンドライン3点目へローソク足が「接触する瞬間」だけではありません。

まず、この下降トレンドの場合においては、トレンドライン3点目では反転して下落せず、上にブレイクするかもしれないと考えて、

・新規の売り注文

・利確の売り注文

これらを「様子見」しているトレーダーも一定数いる中で、下方向への反転が進み始めた時点で、下降トレンドの信頼度が高まって上記の注文が一気に入り始める傾向にあります。

むしろ大勢からトレンドライン3点目における反転の可能性が高まったと意識されることで、下降トレンドと判断するトレーダーが多くなり、売り注文がさらに増え始めるということです。

何より、下降トレンドの信頼性が増したと意識するトレーダーからは、この時点で買い注文をより避ける傾向にあるので、余計に買い注文が減って売り注文が増加し、さらに下降トレンドが強まる傾向になることは間違いありません。

その上で、このような下降トレンドが「加速」し始めた状況において、水色で示した上昇トレンドラインのブレイク=下抜けが起こると、水色の上昇トレンドが終わりに近いと意識したトレーダー達は以下のような動向が見受けられます。

- 上昇トレンドライン(水色)のブレイクを狙っていたトレーダーによる「売り注文」の増加

- 買いポジションの利確を行うトレーダーによる「売り注文」の増加

- これ以上は上昇の確率が減ると見て「買い注文」の回避

このように、さらに売り注文が増えながら、逆に買い注文は減りやすくなるため、先ほど解説した下降トレンドライン3点目(オレンジ)による下降トレンドへの効力と合わさって、下落の確率が「確定的」に高まります。

つまり、下降トレンドライン3点目(オレンジ)による反転と、上昇トレンドライン(水色)のブレイクが重なることで、下降トレンドの『加速点』となってショートの精度が劇的に向上するわけです。

ちなみに、このデイトレ手法『加速点テクニカル』で使用しているトレンドライン(チャネルライン)は、RSIやRCIのようなインジケーターに存在するパラメータ(設定値)がありません。

そんなパラメータ(設定値)は、トレーダーごとに数値と適用する時間足が異なることで、各トレーダーが同じインジケーターを使ってもトレンド判断に「差」が生じてしまう欠点がありました。

その反面、トレンドライン(チャネルライン)はそんなパラメータが無いので、ラインを引くトレーダー同士で行うトレンド分析が「一致」しやすいことにより、トレードの精度が高い利点があります。

だからこそ、ここまで解説してきたような、

・下降トレンドライン3点目による反転

・上昇トレンドラインのブレイク

これらが合わさる下降トレンドの「加速点」におけるショートの精度が極めて高くなるわけです。

ですが、この利点は「トレンドラインを引いているトレーダー同士に限定されるのではないか?」という反論意見が出る可能性は否定できません。

実際のところ、テクニカル分析に用いる指標などは数多く存在しているので、別の指標を見てトレンドラインとは逆方向のトレンド分析を行うトレーダーも一定数いるはずだからです。

ですので、ここまで解説したような『トレンドラインを使った分析では下降トレンドと判断』ができても、別の指標では逆に上昇トレンドと見られることで、精度が下がるかもしれないという懸念はあるかもしれません。

そこで当デイトレ手法『加速点テクニカル』では、トレンドラインを引いていないトレーダー達からも、同じトレンド分析がされるような仕組みを取り入れ、精度の向上に努めていました。

具体的には、ショートを狙う例であれば、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両者を合わせた極めて大勢のトレーダー達から共に「下降トレンドが意識される相場状況」に特化してエントリーを行います。

そんな大多数から同じトレンドが意識される相場を見極めるために、加速点テクニカルで採用していた仕組みが、エントリー条件の2つ目として記載していた次に解説する「チャネルライン」です。

2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること

下図のようにラインの反転とブレイクに使用していた2つのトレンドラインは、それぞれ平行なアウトラインが引ける「チャネルライン」になっています。

トレンドラインが上図のようなチャネルラインとして成立していることによって、オレンジと水色で示した各チャネルライン内のトレンドがとてもキレイで平行なN字波形を描くため、トレンドラインを引かないトレーダー達にも同じトレンドを認識されやすくなるというメリットがありました。

このようなチャネルラインは、下の図で示すように、実際にラインを取り除いても黒の高値同士、黄色の安値同士が「平行」に値動きしていることが大勢のトレーダーから感覚的に認識されやすくなります。

上の図で見えるように、高値→高値、安値→安値という動きが共に平行なN字波形を描くからこそ、トレンドラインを引かないトレーダーからもラインを引くトレーダーと同じトレンド分析になる可能性が格段に高まっていきます。

さらに掘り下げると、この平行なN字波形はラインを引かない・どんなテクニカル指標やインジケーターを使うトレーダーでも大勢が意識する『ダウ理論』にて、下記に記したトレンドの定義に沿っているからこそ、トレンド分析の精度が大幅に向上する背景がありました。

- 高値と安値が共に切り上がることが上昇トレンド

- 高値と安値が共に切り下がることが下降トレンド

その上で、チャネルラインが引けることで平行なN字波形のチャート形状になり、ラインを引かない場合にも、この大多数から意識されるダウ理論のトレンド定義に沿ったトレンドが、

・直感的

・感覚的

に、多くのトレーダーから認識され精度が高まっています。

(下に掲載した2つのチャート図が、どちらもチャネルラインとして引けずに平行なN字波形にならず、ラインを引かないトレーダーからは意識されにくい傾向にある下降トレンドの例です。)

逆にチャネルラインとして成立する下図のような下降トレンドラインの場合、ラインが無くても平行なN字波形になって高値と安値の切り下がりが明確に認識できるからこそ、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両方のトレーダー達から等しく下降トレンドの認識がされやすくなります。

そして、ラインを引く/引かないに関係なく大勢のトレーダーから、下記のように同じ下降トレンドを意識される傾向になります。

- オレンジの平行なN字波形では戻り売りや短期逆張りのチャンスによる下降トレンド

- 水色の平行なN字波形では上昇トレンドラインのブレイクによる下降トレンド

このような意識がトレンドラインを引かないトレーダーからも生まれるため、水色のトレンドラインブレイクの段階では、先ほど解説した、

・下降トレンドの下方向への反転(オレンジのライン)

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク(水色のライン)

これらの影響によって「買い注文の減少」と「売り注文の増加」が合わさることで、下図のように下降トレンドが『加速』するからこそショートの精度が飛躍的に高くなるということです。

ですが、このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』は5分足のデイトレ手法になるので、この下降トレンドの例で言えば、

「下位足を見ているトレーダーだけにしか下降トレンドは意識されないのでは?」

という懸念が、少なからず感じられるかもしれません。

特にスイングトレードのような長い時間軸で取引するトレーダーは、上位足を中心にトレードする・・・と大勢から認識されている傾向にあるからです。

上位足からは同じトレンドが認識されず精度が下がるのでは?

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』でショートの場合には、

・下降トレンドの下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

この2つを利用し、内側のチャネルライン(水色)が外側のチャネルライン(オレンジ)内部に収まるように引かれる相場状況がトレードの条件になっています。

そのため、オレンジで示した外側のチャネルラインで描かれる平行なN字波形はそれなりの「幅」と「時間の長さ」があることで、上位足からも見えやすいトレンドを形成していました。

もちろん、日足や週足レベルの上位足になれば見えなくなるラインかもしれません。

ただ、そんな日足や週足レベルの時間足に特化するスイングトレードのようなスタイルの取引を行うトレーダーは、いくら上位足を中心にトレードすると言ってもショートで言えば、

「より高い価格帯でショートをして、含み損のリスクを抑え、利幅を伸ばし利益を大きくしたい」

と考える傾向があることは確かだと思います。

なぜなら人間心理として、リスクをより抑えながらもリターン(利益)は大きく取りたい、このように大多数が考えやすいと思えるからです。

そんなリスクが低くリターンが最大化するタイミングとして、ショートの場合は戻り売りの場面が有効となります。

その戻り売りは、下図のように平行なN字波形こそが大勢のトレーダーから意識される場面になりやすいので、下位足だけではなく上位足の視点からも等しく下降トレンドが意識され売り注文が増えやすい相場状況になるということです。

このような背景があるからこそ、加速点テクニカルで狙うトレンドラインのブレイク手法は、先ほど解説したように、

・トレンドラインを引くトレーダー

・トレンドラインを引かないトレーダー

この両方からはもちろん、

・下位足

・上位足

それぞれ異なる時間軸で取引するトレーダー達からも、同じトレンド分析になることで極めて高い精度のトレードが可能となっていました。

ただ、ここまでトレンドラインのブレイク手法における精度を上げても、エントリーのタイミング次第では、下記のようにマイナスになる、もしくは利益を取り逃すケースも少なくありません。

- エントリーした直後にライン内に戻って損切りになる

- ブレイクを待ち過ぎることでチャンスを逃す

このような不利益となる状況にならないよう、ここまで解説したような精度を上げてきた仕組みに加えて、加速点テクニカルではトレンドラインブレイクのタイミングについても、より精度を上げるべく厳密なルールを設けていました。

続いては、エントリーにおける3つ目の条件でもある、トレンドラインのブレイクに関するルールを解説させて頂きます。

3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

トレンドラインブレイクのタイミングとしては「5分足の実体」が9割程度ブレイクした段階を目安にしていました。

この目安が、エントリーが早過ぎてブレイクをせずに戻ってしまう場合を防ぎつつ、取り逃しも無くせるタイミングとして有効となります。

ただ、5分足のブレイク目安に対しては「もう少し上位足の15分足まで待った方が精度が上がるのでは?」という懸念もあるかもしれません。

確かに15分足まで待つことで、より大勢のトレーダーからトレンドラインブレイクの認識がされる可能性もあり、それによって精度の向上が見込めるという意見も否定はできませんので、その辺りの掘り下げた解説をさせて頂きます。

このトレンドラインのブレイク手法ブレイクでは15分足まで待たない理由

下図の例を使って、ここまで解説してきたように、このトレンドラインのブレイク手法では、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらが合わさることで、売り注文の増加と買い注文の減少が加速してショートの精度を高めていました。

さらに外側のオレンジと内側の水色、この2つのトレンドラインがチャネルラインとして成立して「平行なN字波形」を描くことで、ラインを引く/引かないに関係なく大勢のトレーダーから下降トレンドの意識がされる状況になっています。

加えて、内側のN字波形が外側のN字波形に含まれる形になるため、外側のN字波形は相応の幅があることで、下位足だけでは上位足からも下降トレンドが意識されてショートの精度が劇的に高まっていました。

そんな売りが極端に強い相場状況だからこそ、5分足のような下位足でもブレイク段階で一気にトレンドが加速していくケースが多くなります。

そのため、15分足のブレイクまで待ってしまうと、すでにトレンドの加速が進み過ぎて、エントリーのタイミングを逃してしまいかねません。

15分足のブレイクまで待つことで、もう利益を取る幅が無くなるほどトレンドが進み、今からエントリーしてしまうと、

・利幅が狭くなる

・損切りになる場合の損失が拡大する

このように大きなリスクを伴う「危険」なトレードになってしまいます。

つまりは、15分足まで待ち過ぎると、チャンスを逃すだけでなく、無理にエントリーしようとすればリスクが高まるということです。

そのような観点もあり、ここまで解説したように、すでに下降トレンドの強まりが極めて高くなっていることも踏まえて「5分足」がブレイクした段階を目安としていました。

実際にエントリーする「合図」について

ただ、5分足のブレイクを合図にエントリーすると言っても、下ヒゲを出して上昇トレンドライン内に戻る「だまし」の可能性も懸念して、下図のように終値が確定して「実体が9割ほどブレイクするタイミング」までは「待つ」という方針を採用しています。

5分足が確定する前では、下の図で示したように、ブレイクしたと思っても下ヒゲを伸ばして上昇トレンドラインに戻り、むしろ水色で描かれる平行なN字波形による上昇トレンドが「強まる」危険性が否定できません。

そんな危険なタイミングでショートしてしまえば、すぐに逆行して大きな損失を出してしまう可能性が上がってしまいます。

だからこそ、15分足まで待たずとも、5分足の終わり値が確定して実体が9割方ブレイクし、トレンドラインのブレイクが確定的になった段階まで待つことをルールにしていました。

このトレンドラインブレイクのルールにより、

・エントリーした直後にライン内に戻って損切りになる

・ブレイクを待ち過ぎることでチャンスを逃す

この双方を防ぎつつ、高い精度を保てている点が、このトレンドラインのブレイク手法における強みとなっています。

トレンドラインブレイク手法~エントリー条件のまとめ~

ここまで解説したトレンドラインのブレイク手法におけるエントリーのルールですが、理解を深めて頂く意味でも、ここで一度まとめたいと思います。

まず以下がイメージ図と3つのルールでした。(チャート図と下に書いた3つの箇条書きを照らし合わせてご覧ください)

- 1.ブレイク対象のトレンドライン以外に、エントリーと同じ方向に効き目があるトレンドラインの3点目が引けること(オレンジのライン)

- 2.2つのトレンドラインがそれぞれ平行なラインが引けるチャネルラインになっていること(水色とオレンジのライン)

- 3.トレンドライン(水色)を実体が9割方ブレイクした段階でエントリーすること

この3つを満たすことでショートの例で言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらが重なって下落の可能性が高まってトレンドラインのブレイク手法における精度が劇的に向上していました。

その上でトレンドラインのブレイクを5分足の終値で決断することによって、以下のような点を自然と避けて、利益の取り逃がしを防止する仕組みになっています。

- 早過ぎるエントリーによる逆行ですぐに損切りになる

- エントリーを待ち過ぎてトレンドが進んでしまいチャンスを逃す

ただ、ここまでの話は、まだ「含み益」であり、確定していない利益に他なりません。

トレンドラインのブレイク手法において最終的に利益を得るためには、エントリーして保有したポジションを決済する必要があります。

そこで続いては、重要な決済について解説していきますので、引き続きお付き合い頂ければ幸いです。

トレンドラインのブレイク手法〜『加速点テクニカル』の利確〜

このトレンドラインのブレイク手法における利確のポイントは、ショートの例で言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という点になります。

せっかく高い精度で売りのポジションを持っても、上記の効き目が弱まってしまえば、利確の前に逆行して、最終的に損切りになるなど「含み益(利益)」が幻に終わる危険性があるからです。

そんなトレンドラインのブレイク手法における最適な利確の場所が、下図にて灰色の横線で示すようなブレイク対象となるトレンドラインの起点前になります。

もちろん、ショートであれば上図の利確場所を下方向へとブレイクして、一気に利益が伸びる可能性も0ではありません。

しかし、数多くトレードを行っていくと、この利確場所で一度トレンドの流れが止まり、そこから逆行することも増えてきます。

まず、この利確場所(灰色の横線)である「ブレイク対象となるトレンドラインの起点」は、ラインを引く/引かないに関係なく大勢から意識される『外側の平行なN字波形』における直近の安値として認識される傾向があることは間違いありません。

この利確場所である直近の安値とは、以下のように多くのトレーダーから意識される価格帯となります。

- 下にブレイクすれば下降トレンドの続伸

- 逆に反発して上昇するようであれば下降トレンドの終わり

上記のように大勢のトレーダーが意識するのは、使うテクニカル指標やインジケーターに関係なく大勢から意識されるダウ理論では「高値も安値も共に切り下がっていること」というのが下降トレンドの定義になっていたからです。

ですので、この直近の安値となる価格帯の手前からは、

・下降トレンドが続くか

・下降トレンドが終わるか

このいずれかの判断がトレーダーごとに「分散」し始めます。

そのため、利確場所として図に示した直近の安値に近づくと、

・逆張りによる新規の買い注文

・売りポジションを安全に利確する買い注文

これらの買い注文が入り出すことで、エントリー条件で解説したような「強い下降トレンド」が弱まってくるわけです。

ですので、下図のように強い下降トレンドが弱まり始める段階での確実性が高い利確を推奨していました。

ただ、このような早目の利確を行うことで「利幅(pips)が狭くなって利益率が下がるのでは?」という反論意見も、少なからず浮かんでしまうかもしれません。

利幅が大きいほど、資金に対しての利益率が高くなる傾向にあるからです。

ですが、トレンドラインのブレイク手法である『加速点テクニカル』ではショートの場合であれば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらによる極めて強い下降トレンドでのエントリーと、そのトレンドの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という確実性の高い利確によって、極端に小さな「含み損」のまま利確できる確率が非常に高くなっています。

そのため、この後に解説するように取引数量=ロット数を引き上げても危険がとても少なく、むしろ小さな利幅でも大きな利益率を得られるメリットに繋がっていました。

トレンラインのブレイク手法〜『加速点テクニカル』ロット設定〜

このトレンドラインのブレイク手法におけるロット設定は、高いレバレッジを利用できる海外FX業者にて、

資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)

このように大きなロット数での取引を行なっていました。(資金量に応じてロットを比例させます)

そのため、下の表で示すように少ない利幅(pips)でも2桁を超える大きな利益率を出すことが可能です。

ここまで例として掲載していた下図では灰色の横線が10pips刻みなので、約20pips以上の利幅となることで、取引1回あたり約20%を超える利益率でした。

もちろん10pips程度(約10%の利益率)に収まるケースもあれば、ゴールドのように値動きが大きな銘柄の場合、より利幅が広がることで30%を超えるケースもございます。

(下図はゴールドで、この場面では値動きが大きく灰色の横線が20pips間隔)

ただ、ロットを上げる分だけ利益率が高まる反面、危険も高まるという考え方もあるかもしれません。

一般的には利幅(pips)を伸ばす損小利大を前提に、安全にロット数は抑えるべきと広く提唱されている傾向があるからです。

ですが、無理に利幅を伸ばそうとすることで、利確の目標に届かず途中から逆行して精度=勝率が低くなる可能性も否定できないと思います。

逆に、ここまで解説してきた加速点テクニカルによるショートで言えば、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらによって高めた精度が確実性の高い範囲内として、下図のように直近のトレンド転換点にて利確することで、極めて高い精度を維持できていました。

だからこそ、精度の高さを維持しながらも極端に小さな含み損で済むことで、資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)というロットを上げて利益率を高める手段が成立していたわけです。

もし、負けた時は?~トレンドラインのブレイク手法「損切り」~

これまでのショートを例にすれば、下図のように、

1.上昇トレンドライン内に戻った場合

2.下降トレンドラインを上抜けした場合

このいずれかに該当した場合には、オレンジと水色が描く2つの平行なN字波形によって、エントリー時に作られていた「強い下降トレンド」が弱まるので損切りの目安としていました。

一度の勝ちトレードで損切り1回分は充分に補填できる、そんな損切り幅になっているため、トレード回数が増すほど、手元に残る収益は積み上がっていくトレード手法となっています。

その上でこの先は、より当デイトレ手法の収益性を高めるための推奨となるトレード対象(銘柄)、その銘柄を扱うことでの収益事例などを共有させて頂きますので、どうぞ引き続きお付き合い頂ければ幸いです。

トレンドラインのブレイク手法における「推奨」の銘柄(トレード対象)

このデイトレ手法はトレンドラインのブレイク手法で、ここまで解説したように相場の原理に沿った普遍的なノウハウでした。

ですので、取引量が少なくてテクニカルがそもそも効きにくい銘柄を除いて、

・為替通貨のFX

・ゴールドなどの貴金属

・経済指数や先物

・株式や仮想通貨など・・・

あらゆる銘柄でも有効性は変わりません。

その上、ラインのみを使う手法なので、インジケーターのパラメータ(設定値)を銘柄ごとに調整する必要なく「そのまま」トレードできます。

ただ先ほど説明したように、この加速点テクニカルは、

「含み損が小さなまま高い精度を維持できること」

この特徴により、リスクを避けながらレバレッジを活かしてロットを上げ、利益率を飛躍的に向上させられるメリットがありました。

そんなレバレッジ効果を最大限に発揮するために、100倍を超える高いレバレッジを使える海外FX業者にて、同じ口座内で取引できる以下の銘柄が、

・値動きの大きさが相応にある

・スプレッドがそれなりに狭い

これらの利益率にプラスとなる条件が良いので適しています。

- ゴールド(XAU/USD)

- ポンド円(GBP/JPY)

- ポンドオージー(GBP/AUD)

- ユーロオージー(EUR/AUD)

- ポンドドル(GBP/USD)

- ユーロ円(EUR/JPY)

- ドル円(USD/JPY)

- ユーロドル(EUR/USD)

- オージー円(AUD/JPY)など・・・

上から4つは値動きが大きく、トレード1回分の利益率が高まるので特に推奨です。

どの銘柄であっても、このトレンドラインのブレイク手法は普遍的に有効性が変わらないため、上記以外の為替通貨ペアなども追加で扱っていくことは問題ありません。

ただ、得られる利益率に対しプラスに働く「値動きの大きさ」や「スプレッドの狭さ」を考えると、まずは上記の銘柄を優先する方が良いと思います。

少なくとも、この加速点テクニカルは、トレンドラインとローソク足の接触(タッチ)による瞬発的なエントリーではなく、トレンドラインのブレイク手法なので「トレンドラインのブレイクまで余裕を持って待ち構えられる」という大きなメリットがありました。

このメリットを簡潔にまとめたステップは以下のようになります。

少なくとも、ステップ1が成立していない銘柄は、続くステップ2にも3にも進めません。

そのため、ステップ1の『トレンドラインとして3点目が反発しているチャネルライン』が引けない銘柄は、そもそも監視する必要がないということです。

最低限ステップ1をクリアし、ステップ2で『ステップ1と逆向きとなる内側のチャネルライン』が引けた段階で、最後のステップ3でブレイクを待てば問題ありません。

このように当デイトレ手法では、複数の銘柄を扱っても負担がそれほど増える傾向はないのが実際のところです。

その上、特にインジケーターなどの表示が不要なこともあり、別のデイトレ手法と同じ口座内で併用し、さらに利益率を高める戦略も最適となっています。

トレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』の整理

ここまで長々と図解してきたトレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルを一旦まとめていきたい思います。

まず下の図2つがエントリーから利確の流れです。

そんな加速点テクニカルの特性をまとめると以下のようになります。

(ここまで解説したショートの例)

以上3つの特性により、

・順張りでも逆張りでも(特性1)

・下位足でも上位足でも(特性3)

それぞれ同じ下降トレンドが意識される上で、特性2で書いたように2つのトレンドラインが平行なN字波形として成立することで、ラインを引かないトレーダー達からも同じ下降トレンドが意識されるようになります。

結果的に大多数のトレーダーから「下落」の想定がされることによって、

・新規の買い注文が避けられる

・新規の売り注文が増える

・買いポジションの利確(売り注文)が増える

このような状況になって『売り注文の数が買い注文の数を圧倒的に上回る』ため、注文が多い方に値動きが起こる相場の原理原則に沿って極めて高い精度で下降トレンドが「加速」するわけです。

そして、決済に関しては、

・下降トレンドラインの3点目による下方向への反転

・上昇トレンドラインの下方向へのブレイク

これらの「効き目が確実に維持される間に勝負を決める」という視点で確実性の高い利確を行うことによって、トレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルではショートの精度が飛躍的に向上しています。

その上で、上記2つ「どちらか一方」の有効性・効き目が弱まった時点で、下の図で示したように損切りすることで、負けトレード時の損失を最低限に抑え込んでいました。

以上、ここで改めて整理したように、

・エントリー

・利確

・損切り

これらが最善の手段を採用しているからこそ、高い精度のまま極めて小さな含み損で済んでいるのが大きなメリットです。

そんな極小の含み損で高い精度を維持できているので、下図のようにリスクを抑えながらロットを上げて利益率を伸ばせていました。

このトレンドラインのブレイク手法は、ここまで整理したショートの事例だけではなく、下図のようにロングでも特に有効性は変わりません。

また、ここまで解説したように「相場の原理原則に沿った普遍的なロジック」だからこそ、このデイトレ手法の有効性は今後も半永久的に維持されるはずです。

その普遍性の高さは、この先も有効性が変わらないだけではなく、トレード対象(銘柄)によっても有効性が同じく変わりません。

その上、パラメータ(設定値)が必要なインジケーターを一切使わずラインのみでの手法なので、そのまま「どんな銘柄」にも適用できます。(そもそも取引量が少なくテクニカルが効きにくい銘柄は除く)

特にゴールドのように狭いスプレッドながらも、値動きが大きな銘柄においては、より大きな利益率が下図のように見込める傾向があります。

ただ、このような高い利益率を出すとは言っても、チャートを常に見続ける必要はありません。

このトレンドラインのブレイク手法では、ラインのタッチでエントリーを狙う場合に比べると、チャートを監視する負荷は低い傾向にあります。

その根拠となる要素が以下に記した3つのステップです。

このようにエントリーまで余裕を持って待ち構えられる大きなメリットがありました。

その上で、ステップ1と2をクリアしないことにはエントリーを待つ意味もないので、ステップ2までをクリアした銘柄のみを集中的に見れば、よりチャート監視の負担は減るので参考にして頂ければ幸いです。

そんなチャート監視の負担が低いからこそ、複数の銘柄を扱いやすく、それによりエントリー回数が比例して増え、1日単位、月単位など利益率の劇的な向上へと繋がっていきます。

以上がこのトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』のまとめでした。

ここまでの話を整理した上で、続いては、このデイトレ手法で得られる収益の目安を紹介させて頂きます。

このトレンドラインのブレイク手法で得られる収益の目安

ここで紹介するのは、実際に先ほど挙げた推奨の銘柄の中で、以下をトレード対象として加速点テクニカルを実践された方の収益です。

- ゴールド(XAU/USD)

- ポンド円(GBP/JPY)

- ポンドオージー(GBP/AUD)

- ユーロオージー(EUR/AUD)

- ポンドドル(GBP/USD)

- ユーロ円(EUR/JPY)

- ドル円(USD/JPY)

この方は現在、専業トレーダーということで時間的な自由もあり、8〜10時間前後を目安にして、東京時間やロンドン時さらにニューヨーク時間に限定せず、隙間時間でランダムにトレードしています。

以下が収益の履歴になるのですが、MT4など取引ツール上の実績は「プログラムやインジケーターによる改変」という捏造や「デモ口座との見分けがつかない」との見方があるため、取引した翌日にFX業者から送られてくる履歴メールを抜粋させて頂きました。

長くても8〜10時間前後の監視で、外側のチャネルラインが引けない時は、チャンスが来ることが無いため、すぐに終了したそうです。

そのため、逆にチャンスが無かった日や、1回のトレードで終了した日もあれば、複数回のチャンスがあって利益率が極端に跳ね上がっている日もあるなどバラつきはあります。

チャンスが無かった日の収益を省略している点はご了承ください。

以下、すべて1日単位の収益となります。

(※損切りがあった日には、1日を通しての利益率が他の日よりも少なくなっています。)

ただ、ここまで図解してきたトレンドラインのブレイク手法のロジックでは、一度の取引で2桁台の利益率が出せる上に、1日の中で複数回のチャンスが来る場合があります。

そのため、上で示したように客観的に見れば信じにくような大きい利益率が1日で出る場合があるということです。

注意点として、1日あたりのトレード頻度としては、複数回の日もあれば逆にチャンスが無い日あるので、必ずしも毎日エントリーできるわけではありません。

ただ、このトレンドラインのブレイク手法では一度のトレードで得られる利益率が大きい上に、複数回のエントリーができる日もあるのが実際のところです。

ですので、取れる日には1日の利益率が大きく跳ね上がっているなど、チャンスが来ない日を充分に補えることで、長期的に見て安定的な収益を得やすいデイトレ手法になっています。

ちなみに、この方は1日あたり約8〜10時間という割と長めのトレード時間なので、その分だけトレード回数も多くなって利益率が高まっていました。

ただ、仮に半分ほどのトレード時間になり、チャンスが減ったとしても客観的に見て相応の高い利益率が得られるはずです。

また、実践時間が少なくとも、彼以上に扱う銘柄を増やせば、少ない時間でも先ほど掲載したレベルの収益性を見込むことは決して不可能ではありません。

以上がこのトレンドラインのブレイク手法における収益の「期待値(目安)」の説明でした。

ただ、ここまで解説してきたトレンドラインのブレイク手法における「優位性」「期待値」ですが、同じ形状のチャートパターンを単純に狙うだけでは、掲載したレベルの収益を出すことは簡単にできません。

以下のように重要なポイントをしっかり押さえてこそ、9割近い精度のトレードができて、先ほどの収益例レベルの結果が出せるからです。

(逆に、下記の要素を満たせずにトレードを行うことで「資金を失う危険性」も有り得るので、ぜひご覧ください)

- チャネルラインにおける「最低〜最長となる期間(長さ)」「頂点の間隔」「角度」の目安。

- トレンドラインと平行に引けるアウトラインとの間を反転する数と順序の数字的な判断。

- 大多数と同じトレンド分析になるべくチャネルラインを引く際のヒゲと実体を使い分ける基準。

- エントリーの「価格帯」や「相場の状況」に応じて決済を変動させる判断とその場所。

ブレイク後にトレンドの加速が「途中で弱まる場合」など様々な状況に応じて、勝率と利益率を最大化するために決済の場所を変更。

- トレンドの加速に特化したブレイク手法だからこそ必要な時間管理によるエントリーの回避や決済の判断。

- どんなに完璧なチャートパターンでも有効性が『無効』になるため、事前にエントリーを避けるべき例外パターンの特徴。

トレンドラインの反転もブレイクも、ほぼ効き目が無くなってしまう・・・そんな特定の状況を避けることで勝率の低下を回避。

- 損切り予定のラインを終値の確定前に大きく突き抜けて「大損」しないための、エントリーと同時に行うべきストップロスの価格帯。

「これ以上の逆行があれば、その時点で損切り」という、高い勝率の維持とリスクの回避を両立したストップロス価格(pips指定)。

- ブレイク対象ではない「トレンドライン」における4点目以降の対応。

効き目が弱まる可能性がある「トレンドライン4点目以降」に対し、長期的な収益を大きくする視点でどう対応していけば良いのか。

- 損切り時のリスクを最小限に抑える「銘柄ごと」によって変動するロット設定。

- 無駄に勝率を下げないためのローソク足を使った最終的な損切りの判断。

損切りを無駄に早めてしまい、その後にエントリー方向に戻り「損切りしなければ利確できたのに・・・」とならないための、損切りの最終的な判断方法。

- 損切りを「粘る」ことで勝率を高める損切り場所の変更。

あえて「計画的」に損切り場所をずらすことで、無駄な損切りを排除して勝率を大きく高めるテクニック。

このトレンドラインのブレイク手法は、ここまで解説してきたように極めて有効性の高いロジックだとしても、上記をはじめとした重要な要素をしっかり押さえてこそ、先ほど掲載したような高い利益率を再現できるようになっていきます。

しかし、ただ単純な考えで2つのチャネルラインで構成されるチャートパターンを狙っても、上に挙げた要素が抜けていることで、思うように利益が出ないばかりか、エントリーや決済のタイミングが狂うことで逆に損失を大きく膨らませてしまう・・・そんな危険性が否定できません。

そこで、先ほど紹介した収益を出していた実践者の方と共に、第三者にも同レベルのトレードを再現できるように、今挙げた重要なポイントをまとめて加速点テクニカル完全版の教材化をさせて頂きました。

この加速点テクニカル完全版の教材には、先ほど挙げた最低限の重要なポイントを体系化しただけではなく、以下のようなプラスアルファのノウハウを含む充実した教材となっています。

この教材の提供は後ほど詳しく説明しますが、条件によって無料になるので、どうぞ引き続き読み進めて頂ければ幸いです。

- ラインの状況に対応して「ロット」を上げて取引1回あたりの利益率を直接的に1.5〜2倍にまで飛躍させるノウハウ。

- 『加速点テクニカルZERO』トレンドラインのブレイク「前」にも利益を拾って収益を1.5倍近くに伸ばす方法。

ブレイク前に2つのチャネルラインが交差する価格帯でポジションを持つ拡張型ノウハウ。

- 後からエントリーできたことに気づいて、本来のエントリー場所から「遅れて」取引する場合の立ち回り。

ベストなエントリーのタイミングを逃しても、まだ利確場所まで届いていない場合に発生し得る「チャンス」を拾っていくノウハウ。

- 利益の最大化と損失の最小化を両立するための、ブレイクした次の足でエントリーする際のタイミングについて。(トレンドラインのブレイク確定後における「始値」ではなく意図的に変動させ『有利な価格帯』でポジションを持つテクニック。)

- 再現性を確実にするために有益な参考資料となる『生』のトレード事例。

- このトレンドラインのブレイク手法で利益率を極大化するトレード環境。

スプレッドやレバレッジ、注文の処理速度など・・・あらゆる視点で利益率を高める上で最適なFX業者の口座タイプ。

- ポジション分割でリスクを最小限しながら収益を最大化するテクニック

ポジションの分割によりロットを下げてリスクを抑えても、月単位など総合的な利益率は高くなるという初級者から上級者まで推奨のノウハウ。

- あえてポジション保有時間を短くしながら総合的な収益を高める方法

エントリーから決済までの時間を「意図的」に短く済ませることで、長期的に見た手元に残る収益を大幅に増やす戦略。

以上のようなノウハウ/テクニックで、

・トレード1回あたり

・1日あたり

・月単位ベース

これらの利益率をより高めていけるので、見方を変えればトレード時間が少なくなっても相応の利益率が得られるはずです。

そんなプラスアルファの内容はもちろん、最低限の重要なポイントとして、先ほども挙げた下記も教材にて図解させて頂きました。

- チャネルラインにおける「最低〜最長となる期間(長さ)」「頂点の間隔」「角度」の目安。

- トレンドラインと平行に引けるアウトラインとの間を反転する数と順序の数字的な判断。

- 大多数と同じトレンド分析になるべくチャネルラインを引く際のヒゲと実体を使い分ける基準。

- エントリーの「価格帯」や「相場の状況」に応じて決済を変動させる判断とその場所。

ブレイク後にトレンドの加速が「途中で弱まる場合」など様々な状況に応じて、勝率と利益率を最大化するために決済の場所を変更。

- トレンドの加速に特化したブレイク手法だからこそ必要な時間管理によるエントリーの回避や決済の判断。

- どんなに完璧なチャートパターンでも有効性が『無効』になるため、事前にエントリーを避けるべき例外パターンの特徴。

トレンドラインの反転もブレイクも、ほぼ効き目が無くなってしまう・・・そんな特定の状況を避けることで勝率の低下を回避。

- 損切り予定のラインを終値の確定前に大きく突き抜けて「大損」しないための、エントリーと同時に行うべきストップロスの価格帯。

「これ以上の逆行があれば、その時点で損切り」という、高い勝率の維持とリスクの回避を両立したストップロス価格(pips指定)。

- ブレイク対象ではない「トレンドライン」における4点目以降の対応。

効き目が弱まる可能性がある「トレンドライン4点目以降」に対し、長期的な収益を大きくする視点でどう対応していけば良いのか。

- 損切り時のリスクを最小限に抑える「銘柄ごと」によって変動するロット設定。

- 無駄に勝率を下げないためのローソク足を使った最終的な損切りの判断。

損切りを無駄に早めてしまい、その後にエントリー方向に戻り「損切りしなければ利確できたのに・・・」とならないための、損切りの最終的な判断方法。

- 損切りを「粘る」ことで勝率を高める損切り場所の変更。

あえて「計画的」に損切り場所をずらすことで、無駄な損切りを排除して勝率を大きく高めるテクニック。

以上が提供させて頂く教材の目録でした。

教材は動画や音声など復習がやりにくい媒体ではなく、何度もピンポイントで復習しやすいWebページの形式で提供しています。

ただ、教材だけでは誤った理解のまま本来のルール通りのトレードができず、大きな損失を受ける危険性も否めません。

どうしても人によって理解度に個人差があるからです。

ですので、当教材を手にした際には、このトレンドラインのブレイク手法を正しく再現するための『サポート』を提供させて頂きます。

教材とは別に「トレード添削」を実施しています。

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』の教材関する質問などにお答えする総合サポート=メールサポートに加えて、トレード添削も実施しておりました。

このトレード添削は、1回あたりのトレードを細かく添削していくサービスです。

先ほど挙げた重要なポイントが守れているかなど、トレーダー自身では見落としがちな部分を客観的な視点で添削させて頂きます。

この添削によって、誤った理解で加速点テクニカルを実践してしまい、本来は受けるはずのない損失や資金の喪失を回避できる可能性が大いに高まるはずです。

1回ずつの添削になるものの、回数は無制限ですので、短期間での習得に活用して頂ければと思います。

バックテスト、実践の取引など、いずれでも対応しておりますので、ぜひご利用ください。

なぜ教材を公開して添削まで行うのか

ここまで説明してきた加速点テクニカルの教材とサポートですが、提供する条件に関わるので、提供の理由について簡潔にお伝えさせてください。

私自身、専業トレーダーとして生計を立てられていたものの、何事も徹底して追求したい気質から、

1.自分がトレードしていない時間や銘柄からも利益を得たい

2.より短時間でも相応な収益を得たい

3.さらに収益を大きくしたい

このような願望がありました。

そんな願望を叶えるために、確立したデイトレ手法を第三者に継承し、完全に習得した方に対してパートナーシップを組む活動を始めています。

このパートナーシップは私が継承したデイトレ手法で、私が提供する資金を「運用」して頂く契約です。

(ビジネスパートナーとして、半永久的に新たなデイトレ手法の提供、トレード添削や総合的なサポートも継続し、共に新しい手法の開発も行うこともあります。)

これが先ほど挙げた願望1(自分がトレードしていない時間や銘柄からも利益を得たい)の実現に繋っていました。

そして、そんなパートナーシップを結べる方が増えれば私に入る収益も比例して増加するため、先ほどの願望で言えば、

2.より短時間でも相応な収益を得たい

3.さらに収益を大きくしたい

この実現が加速していく大きなメリットがありました。

何より、自分自身の「自由な時間」が増えることで、新たなデイトレ手法の研究→検証→確立が進む環境ができています。

そして、パートナーに新たな手法を追加で実践してもらえば、より収益の還元が高まる流れです。

このような良い循環が生まれており、1人でも多くの方とパートナーシップを結ぶことが、より自分の願望を加速的に叶えていけると考えていました。

実際に先ほど成績を掲載した方も、このパートナーの1人です。

そんなパートナーシップを結ぶ上での「出会いのきっかけ」になるからこそ、私が確立したデイトレ手法を教材化して提供しています。

その上で、トレード添削を含むサポートを提供し、手法の習得度を最大限に高めてもらい、収益を上げられるトレーダーになってもらえる確率を高めていました。

提供したデイトレ手法で実際に収益を出せてこそ、私自身の目的である、その先のパートナーシップに価値を感じて頂けると考えられるからです。

また、トレード添削を含むサポートを行っていると、色々な視点の情報が入ってくるため、自分では思いつきもしなかったアイデアが浮かぶことが少なくありません。

そのアイデアが新たなデイトレ手法の源泉になり、さらに良い循環が加速している状況です。

以上、ここで説明した事情から、教材(デイトレ手法)とトレード添削を含むサポートの提供をさせて頂いておりました。

ここで説明したように、最終的に1人でも多くの方とパートナーシップを結ぶ先に私自身の「大きな利」が待っているため、特に教材などの販売利益が目的ではない、という点をご理解頂ければ幸いです。

教材とサポートの提供について

ここまで長々とした文章でしたが、お読み頂きありがとうございました。

最後に提供の条件についてです。

このトレンドラインのブレイク手法『加速点テクニカル』は、より新たなパートナーシップを築く「きっかけ」になればと考えており、できる限り多くの方に提供したいと思います。

そのために、できる限り金銭的な負担を無くすことで、より多くの方から手にして頂けると考えました。

しかし、トレード添削を含むサポートは私自身の負担が大きい分、利用される方が増えすぎると対応の継続ができません。

また、この加速点テクニカルというトレンドラインのブレイク手法も、私一人で『研究→検証→確立』をしたわけではなく、パートナーの方と共同で開発してきたデイトレ手法です。

ですので、そのパートナーの方へも何かしらの還元をしなければ、理不尽になると思います。

その上で、今挙げたような、

・サポート対応を継続するため

・共同開発者のパートナーにも還元するため

この事情と、新たなパートナーシップを築く「きっかけ」を作るべく、より多くの方に提供したいという私の事情を総合して、提供の条件を考えさせて頂きました。

その条件が、すでに私が公開していた別のデイトレ手法をお求め頂き、その特典として加速点テクニカルの教材とサポートを提供させて頂く・・・というものです。

お求め頂くデイトレ手法(教材)は、この加速点テクニカルと同じく平行なN字波形に特化した下記の『先行テクニカル』になります。

すでに『先行テクニカル』をお求め頂いている場合には、教材の目次ページにて加速点テクニカルの教材をご覧頂ける手配を済ませておりました。

【先行テクニカル】

この先行テクニカルは、進行しやすいトレンドの『開始前』に現れる平行なN字波形の初動ー

この段階の有利な価格帯でポジションを持ち、一度の取引にて利益率を10〜40%を獲得していくデイトレ手法です。

その上で、なぜ提供する加速点テクニカルの条件がこの先行テクニカルなのか・・・その理由について簡潔に説明させて頂きます。

まず、提供する加速点テクニカルにしても、その条件である先行テクニカルにしても、いずれのデイトレ手法もラインのみを使うので、同じチャートで併用が可能です。

そして、両方ともラインのみで構成される『特定のチャートパターン』でトレードする手法になっていました。

そのため、

・加速点テクニカル

・先行テクニカル

これらは特に環境認識などのルールは変わりない上に、チャートにラインを引く作業の中でこの両方のエントリー場所が自然と見つかるということです。

よって、2つのデイトレ手法を併用することは特に負担がないどころか『併用しないことの方がデメリット』と言えるかもしれません。

少なくとも、特に負担が変わらない上に、2つ分の手法で取引チャンスが生まれるのでトレード回数が単純に増加して、より月単位の利益率が高まる大きなメリットがあるからです。

今すぐに併用しなくとも、最終的には両方の手法を実践して、月単位の利益率を大きく跳ね上げて頂ければと思います。

以上のように、このトレンドラインのブレイク手法である加速点テクニカルは、先行テクニカルとの相性が抜群ということです。

そこで、先ほど挙げた金銭的な負担を無くして、より多くのパートナーシップにつながる「きっかけ」にしたい反面、

・サポート対応を継続するため

・共同開発者のパートナーにも還元するため

これらの事情を含め、加速点テクニカルはすべての方に無償で提供するのではなく、先行テクニカルをお求め頂く形がベストという考えになりました。

(加速点テクニカルは先行テクニカルの目次内に掲載しています。)

以上が、加速点テクニカルを提供する条件が「先行テクニカルをお求め頂くこと」という理由の解説でした。

トレード添削を含むサポートの期間は、どちらの手法とも先行テクニカルのサポート期間内である60日とさせて頂いております。

加速点テクニカルのサポート期間は、先行テクニカルのサポート期間に含まれるということです。(サポート期間の延長は個別に受け付けております)

そんな先行テクニカルは現在、公式メールマガジンにて限定的に公開していました。

先行テクニカルの案内ページは、メールマガジンの1通目にてご覧になれますので、下記のリンクからメルマガ登録の方を行って頂ければ幸いです。

(下記のメルマガ案内で「ロジック2」と記載しているものが先行テクニカルとなっています)

この先行テクニカルの案内ページ自体は、エントリーから決済までのロジックを図解しているので、結果的に先行テクニカルをお求めにならないとしても、ご自身にとって有益な資料の1つになると思います。

ぜひメルマガの登録をご検討して頂ければ幸いです。

今回は貴重なお時間を割いて頂き、ありがとうございました。

メルマガの方でお待ちしております。

杉原。