「重複点テクニカル」の記事一覧

『初動テクニカル』トレンドラインとキリ番に特化したデイトレ手法

杉原です。

本講義では5分足チャートにて、

・キリ番(ラウンドナンバー)

・トレンドライン(チャネルライン)

この2つのみを使った反発の「初動」を狙う、シンプルながらもほぼ聖杯に近いレベルの高精度な『初動テクニカル』という独自のデイトレード手法について、エントリーから決済までのロジックを実際のチャートを使って解説させて頂きます。

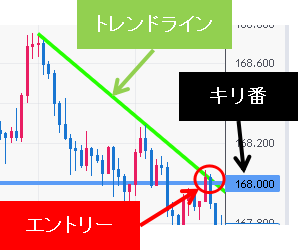

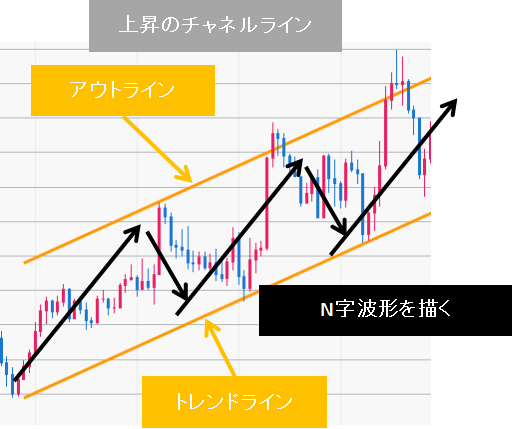

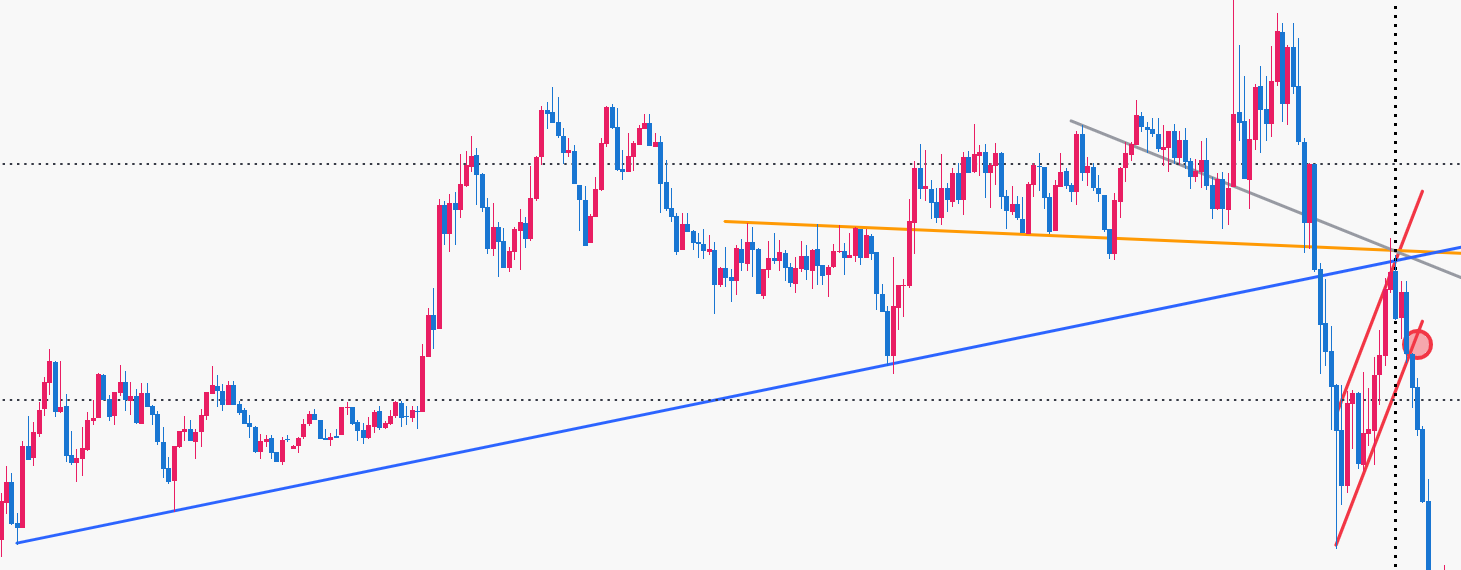

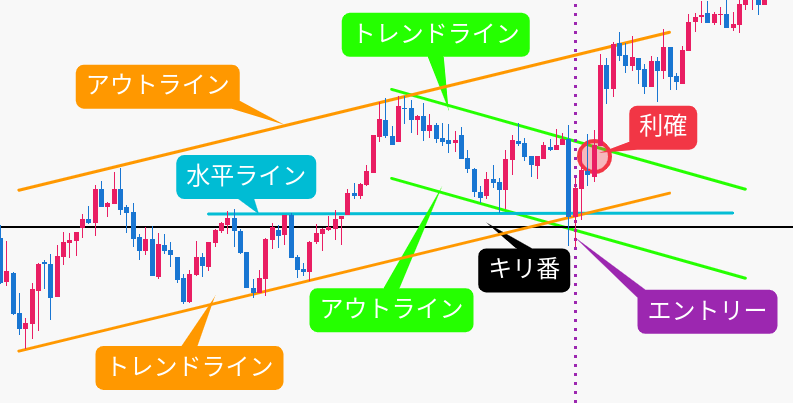

下の図がそのイメージ図です。(具体的なエントリーや決済の要点は、このページ内で順を追って解説しております)

この講義内で解説するトレンドラインとキリ番を使った「エントリー条件」に当てはまると、

・短期派から中長期派まで

・順張り派から逆張り派まで

このような様々な立場のトレーダーからトレンド分析の方向性が「一致」しやすくなり、ショートであれば、

・買い注文が減る

・売り注文が増大する

そんな相場状況になるため、下落の確率がとても高まり、精度が抜群なデイトレードが実現できるようになっています。

また「トレンドラインを引かないトレーダー」からも、トレンド分析の結果が一致しやすい仕組みがロジック内に入っているため、より大勢のトレーダーと同じ方向の注文を出せることで精度が増し、ほぼ逆行が無いレベルのリスクです。

結果的に高い精度のまま、

・含み損

・損切り幅

これらを極めて小さく抑えられるので、低リスクのままレバレッジ効果を最大限に活かせます。

そのため、海外FX業者を使う場合に『資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)』という客観的に見て高いロット設定でも安全にデイトレードが可能です。

ページの後半では、実際の収益が分かる履歴を掲載しているので、ロジックの解説を踏まえた上で参考にして頂ければ幸いです。

ただ、世間一般的には安全のためにロットは下げて、

「損小利大で利幅を伸ばせ!」

このような傾向が強いので、私のように海外業者を使って資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)というロットを上げるトレードは危険に感じるかもしれません。

ですが、高い精度を維持できたまま「含み損」を最小限に抑えられるデイトレ手法であれば、そんなロットを上げる行為は低リスクになり、10pipsのような少ない利幅でも10%ほどの高い利益率を出せるメリットが得られます。

また「損切り幅」も小さく抑え込めていることで、負けトレードの損失も1回の勝ちトレードで得られる収益で取り戻せるレベルなので、資金の減りというリスクも回避できている状況です。

ここからは実際に、エントリーから決済までの条件を含むロジックをチャートを使いながら図解して、これなら1回の取引でも充分に10%を超える2桁台の利益率を出せると、納得できるように解説させて頂きます。

【はじめに】なぜトレンドラインとキリ番なのか?

まず最初に前提として、トレンドラインとキリ番を使う意味、その優位性から明確にしていきたいと思います。

このトレンドラインもキリ番も、RSIやRCIのような一般的なインジケーターとは異なり、パラメータ(設定値)がありません。

パラメータがあるとインジケーターを使うトレーダー同士で設定する数値や、適用する時間足に違いが出ることで、トレンド分析の結果が「同じインジケーターを使っていてもトレーダーごとに変わってくる傾向」があります。

同じ銘柄を同じ時間帯で、同じインジケーターを使ってチャートを見ていても

・上昇トレンド

・下降トレンド

・レンジ相場

それぞれトレーダーごとに判断が分かれやすいということです。

このようにトレンド分析が一致しにくいと、仮に自分は上昇トレンドと判断してロングをしても、他の大勢は上昇トレンドと判断していない可能性が大いに有り得るので、エントリー後に上昇しにくい精度の低いトレードになってしまいます。

それに対して、トレンドラインやキリ番のようなラインは、このような精度が下がる要因になるパラメータ(設定値)がありません。

そのため、ラインを引くトレーダー同士による分析の「差」が出にくく、大勢のトレーダーと同じ視点で分析できることでトレンド分析の結果が一致しやすいわけです。

ですので前提として、ラインを使ったデイトレードはインジケーターに頼るよりも、大勢と同じトレンド分析ができるからこそ、高精度(高勝率)な手法となっています。

以上がトレンドラインやキリ番のようなラインを使う意義であり、優位性の話でした。

この優位性を前提とした上で、ここからは具体的なエントリーや決済の条件に深く入っていきたいと思います。

1つ注意として、私自身、決してインジケーターを完全に否定しているわけではありません。

代表的なRSIやRCIにしても、それぞれに相応の優位性があるからこそ、今も使われていることは間違いないと思います。

ただ、ここまで説明したように、パラメータの存在により分析結果にバラつきが出るインジケーター自体の精度は、どうしてもラインに比べて劣ってしまうことは確かです。

ですので、インジケーターを使う場合にはトレンドラインをはじめとするラインを主体として、インジケーターは補助的に使うことで精度を高める方針が有効かと思います。

シンプルにトレンドラインとキリ番のみを使う、聖杯に近いデイトレードのルール

まずイメージが湧きやすいように、事例となるチャート図をご覧ください。

下図の赤丸がエントリー、そして太い灰色線のラインが基本的な利確の目安(前回安値の実体から手前、ロングの場合は高値)です。

このデイトレード手法はラインのみで勝負する以上、使うライン自体の条件も厳しいものとなっています。

ただ、ここで言う「厳しい」=判断が難しい、というわけではありません。

より多くの注文が入るラインを『厳選』する必要があるということであり、それは多くのトレーダーが意識するラインでもあります。

そんな多くのトレーダーが意識しやすいラインということは、そもそも誰もが見つけやすいラインとも言えるはずです。

ですので、このデイトレード手法のノウハウ自体が決して難しいことは全くありません。

むしろシンプルである以上、とても再現性の高いデイトレ手法だと思います。

以上を踏まえ、どんなラインを使うのかという重要なポイントを含めた当トレンドライン手法のルールを、この先で学んで頂ければ幸いです。

どんなラインを使うのかを含むエントリー条件

率直に申し上げると、先ほど掲載した下図のような場面が、当デイトレ手法の条件/ルールであり、ここでは具体的に掘り下げて解説させて頂く次第です。

そして以下が、このデイトレード手法におけるエントリーのルールとなります。

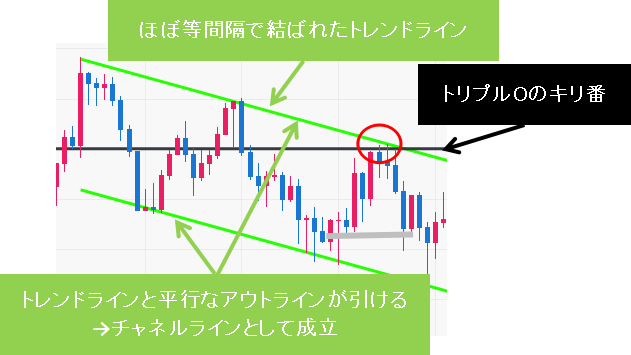

- ほぼ等間隔で頂点を結べるトレンドラインの3点目であること

- そのトレンドラインと平行して引けるアウトラインが2点以上で結ばれて「チャネルライン」として成立していること

- トレンドライン側の3点目がキリ番(トリプル0)と重複していること

では、それぞれの確固たる原理/有効性を1つずつ解説していきます。

ほぼ等間隔で頂点を結べるトレンドラインの3点目であること

まず等間隔であることによって、より大勢のトレーダーが意識するトレンドになりやすいからこそ、下図のような頂点同士がほぼ等しい間隔で結ばれるラインが条件となります。

引き始めの「始点」から2点目の「中間点」、そしてエントリー場所となる3点目の「終点」・・・

これらの間隔がほぼ等しいことで、大勢のトレーダーが意識するトレンドに成りやすくなるわけです。

もちろん、この間隔は厳密に計っての等間隔ではありません。

少なくとも、完全に頂点の間隔が一致するラインは、遭遇する確率が極端に低いことは確かです。

ですが、目で見たレベルでも明らかにキレイなラインで、ほとんど同じ間隔で結ばれるということは意識できると思います。

そんな「目視レベル」でも認識されるようなラインであれば、ラインを引かないトレーダーたちにとっても、同じトレンドを意識される相場状況と成り得るわけです。

だからこそ、ほぼ等間隔のトレンドラインに高い有効性が備わってきます。

また、4点目以降ではなく「3点目」という点も重要です。

まず、普遍的な人間心理から考えると、危険を冒して何度もトレードするよりも、確実性の高い場面で利益を取って手を引く、いわゆる『勝ち逃げ』を行うトレーダーが少なくありません。

その上で、トレンドラインの4点目以降になると、そのライン、そのトレンドを意識するトレーダーも増える一方で、すでに3点目の「初動」で利益を勝ち取り、その時点で手仕舞いしている有能なトレーダーもいます。

そんな初動で勝ち逃げする有能なトレーダーは、精度の高い初動のみで勝負し、とても高い「期待値」のトレードを行うため、一般の勝てないトレーダーに比べて好成績です。

そのため、そんな勝ち逃げトレーダー達1人1人は、勝てていない多くの一般トレーダー数十人分以上に換算できるということです。

だからこそ、大きな取引量でトレードできる有能なトレーダーたちから狙われる「初動となるトレンドライン3点目」の効き目が非常に強くなっています。

よって、初動のみで勝ち逃げするトレーダー達の注文が反映される、トレンドラインの初動=3点目こそが、ラインでの反発が起こる確率が高い最もおいしい(=期待値の高い)相場になるわけです。

逆に、4点以降になると、注文量の多い勝ち逃げトレーダーたちが出す新規のエントリー注文が減るることで、少しずつラインでの反発が起こる確率が低くなっていきます。

あくまでも、ここで解説するトレンドラインとキリ番のみを使ったシンプルなデイトレード手法においては、トレンドライン(チャネルライン)とキリ番という2本のみがサポレジになるため、それぞれのラインがより意識されやすい『厳選』された条件でなければなりません。

以上から、下図のようにトレンドラインは「ほぼ等間隔」かつ「3点目」が条件となっています。

【補足】

より強く機能するトレンドラインを採用すべく、特にトレンドラインとキリ番のみである当手法においては、できる限りヒゲに近い位置で引くことを推奨いたします。

ヒゲで引いたトレンドラインであれば、1分足や15分足など別の時間足で見ても「同じトレンドライン」として表示されるので、より大勢のトレーダーに意識されるラインになり、精度が向上するからです。

以上から、トレンドラインとキリ番のみを使う当デイトレード手法においては、より精度の高いトレンドラインを使うべく、できる限りヒゲを目安にラインを引くことを推奨していました。

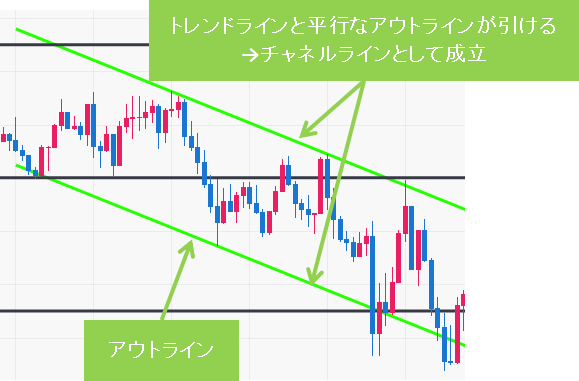

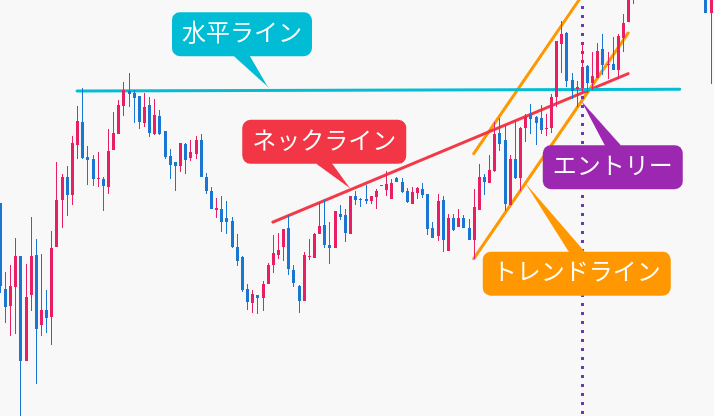

そのトレンドラインと平行して引けるアウトラインが2点以上で結ばれて「チャネルライン」として成立していること

ここまで解説したトレンドラインの条件をクリアした上で、そのトレンドラインと「平行」にアウトラインが引けて「チャネルライン」として成立していることが続いての条件になります。

以下の図が「ほぼ等間隔」で「3点目」の条件を満たしたトレンドラインに対し、平行に2点以上を結べるアウトラインが引けてチャネルラインとして成り立っている事例です。

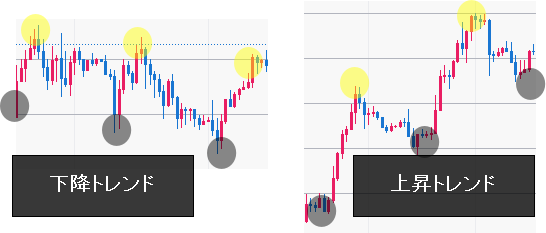

チャネルラインとして成立すると、

→高値と安値がほぼ同じ角度で平行に上昇

・下降トレンド

→高値と安値がほぼ同じ角度で平行に下降

このようにキレイなN字を描く値動きになります。

以下がチャネルラインの上昇/下降それぞれの事例です。

ご覧の通り、トレンドラインとアウトラインで反発し合う形で、ほぼ同じ角度で「平行」な値動きとなっています。

そのため、まさに「教科書通り」と言えるような非常にキレイなトレンドが描かれるわけです。

ですので、ラインを引くトレーダーはもちろん、ラインを引かないトレーダーにとっても、同じトレンドを強く意識されやすくなります。

実際に、上図のチャネルラインを外した下図をご覧ください。

それぞれ黄色丸が高値、黒丸が安値で、ほぼ同じ角度で平行に値動きが起こっていると、ラインが無くても認識できるはずです。

少なくとも人間心理的に、平行な動きは印象に残りやすいことで「トレンドが発生」していると反応を示し、チャネルラインとして成立している相場に関しては、ラインを引かないトレーダーにとっても、同じトレンドを意識しやすい相場状況となっています。

よって、

・ラインを引くトレーダー(そもそもパラメータが無いため高精度)

・ラインを引かないトレーダー(高値と安値の平行な値動きからトレンド認識)

この双方から、同じトレンドを意識される確率が非常に高まるからこそ、アウトラインが平行に引けるチャネルラインとして成立することを条件としていたわけです。

ただ、単純にトレンドラインと平行なアウトラインが引けるだけではなく、トレンドラインとアウトラインで交互に反発し合う、上図のようなチャネルラインであることが基本的な条件です。

平行に高値と安値がほぼ同じような角度で値動きすることで、チャネルラインを引かない多くのトレーダーにとっても、下図のような『N字波形』のキレイなトレンドを把握できます。

そんなN字波形のトレンドこそが、ラインを引くトレーダーから引かないトレーダーまで大勢から意識されるトレンドであり、それを利用できるのが「トレンドラインとアウトラインで交互に反発し合うチャネルライン」だということです。

以上から、トレンドラインの3点目とローソク足が接触するタイミングでは、大勢の順張り派トレーダーによる新規のエントリーが、ラインを引く/引かないに関係なく大量に出されやすくなり、トレードの精度が飛躍的に高まっていきます。

また、1時間足などの上位足で取引する中長期のトレーダーでも、実際にエントリーする際には、

・より安い価格でロング

・より高い価格でショート

これらを意識するために、あえて下位足でエントリーのタイミングを図るケースは少なくありません。

上記2つを実現することで、利幅が大きくなる上に損失を減らせるという重要なメリットがあるからです。

ですので、キレイなN字波形が描けるトレンドラインの3点目は、

・押し目買い(ロング)

・戻り売り(ショート)

これらのエントリー場所として中長期のトレーダーからも意識されやすくなります。

そのため、短期トレーダーだけではなく、中長期のトレーダーからも極めて近いタイミングで同じ方向の注文が出されるからこそ、このトレンドライン3点目の精度が劇的に高まるわけです。

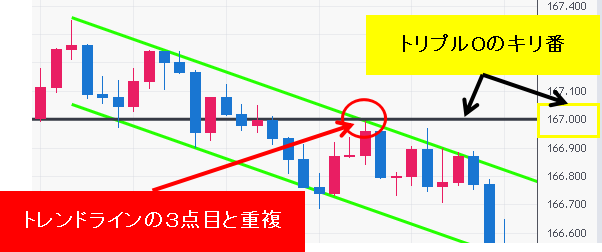

トレンドライン側の3点目がキリ番(トリプル0=120.000円のような小数点以下が0)と重複していること

続いては、ここまで説明した、

・ほぼ等間隔で頂点を結べるトレンドラインの3点目であること

・そのトレンドラインと平行して引けるアウトラインが2点以上で結ばれて「チャネルライン」として成立していること

これらを満たしたラインが、下図のようにキリ番と重複しているという条件です。

そんなキリ番(ラウンドナンバー)は、110.000円などの絶対的な「数値」です。

ですので、水平ラインを引かないトレーダーはもちろん、どんなテクニカル指標/インジケーターを使っているトレーダーであっても、

・反発を狙った逆張りの注文

・ブレイクからロールリバーサル(サポレジ転換)した場面を狙った順張りの注文

・キリ番に到達する前にポジションを決済する注文

などを行う傾向があるため、同じ方向の注文が殺到して、効き目が強い価格帯となっています。

また、トレンドラインと同じく「パラメータ(設定値)」がない絶対的なラインとなるため、どの時間足で見ても大勢のトレーダーに意識される要因となり、これらによってキリ番そのものの精度がとても高くなっているといることは間違いありません。

だからこそ、順張り派から逆張り派まで、ラインを引く引かないに関係なく、世界中のトレーダーから認識される価格になります。

例えば、ショートを狙う際のレジスタンスラインとしてキリ番がある場合には、

・反発を狙う逆張りのショート(売り注文)

・ロールリバーサル=サポレジ転換を狙う順張りの戻り売り(売り注文)

・買いポジションを持っていたトレーダーの利確(売り注文)

このように大量の売り注文が入りやすくなり、下図のようにキリ番とローソク足が接触する前後のタイミングで下降する確率が極めて高まるということです。

そんなキリ番(ラウンドナンバー)ですが、一般的には、

112.200円

112.400円

など、細かく考えているトレーダーも少なくありません。

ただ、より大勢のトレーダーに強く意識される価格帯でなければ、そこでの反発を狙うデイトレードの精度は高まらないので、このデイトレ手法において採用するキリ番は『トリプル0』としていました。

112.000円のように小数点以下3つの数字がすべて「0」という、いわゆるトリプル0であれば、本当に大多数のトレーダーから意識される価格帯になるため、その価格帯での反発の精度が大きく高まるからです。

下図のように、このトリプル0と、ここまで解説した厳選されたトレンドラインが「重複」する場所こそが、大勢のトレーダーによる注文の偏りが生まれ(この場合は売り注文)、一時的にとても強いトレンドの初動となっていきます。

逆に、トレンドラインとキリ番の重なり具合が10pips以上などのように、あまりにも離れていれば、双方のラインによる反発が重複しないため意味がありません。

よって、あくまでも目安となりますが約2,3pips前後が重複の離れ具合としていました。

ここまでの整理から決済への流れ

ここまでは下図のような、トレンドラインとキリ番を使ったデイトレード手法『初動テクニカル』について、具体的なロジックを根底にある理論を含めて解説させて頂きました。

以下が、その掘り下げたエントリーのルールとなります。

- ほぼ等間隔で頂点を結べるトレンドラインの3点目であること

- そのトレンドラインと平行して引けるアウトラインが2点以上で結ばれて「チャネルライン」として成立していること

- トレンドライン側の3点目がキリ番(トリプル0)と重複していること

以上がエントリ-条件が整うことで、ここまで解説したように、

・順張り派も逆張り派からも

・短期派からも中長期派からも

ラインを引く/引かないに関係なく「同じトレンド分析」になって、ほぼ逆行のない高い精度のまま極めて小さな含み損で済むデイトレードのロジックとなっています。

そして、含み損が小さく高精度な状態のまま、最短の利確を下図の灰色線で行うことで、より精度=勝率を大幅に高めていました。

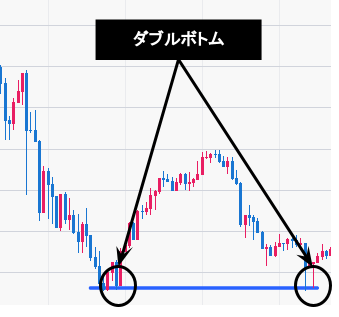

この図における太い灰色の線は、エントリー場所から見た直近の安値で、1分足や5分足のような下位足では大勢が認知しているチャートパターン「ダブルボトム」として、短期トレーダーから新規の買い注文が一時的に入る傾向があります。

(下図がダブルボトムの例です)

丁度ダブルボトムになる可能性があるのが、下図の太い灰色線で示した前回の安値であり、この安値の付近では短期の逆張りを狙うトレーダーによる新規の買い注文が入り始める傾向にあります。

そんな上図における太い灰色線あたりの価格帯では、買い注文が増えることによって下げ止まりになる危険性が考えられます。

もちろん、下げ止まらずに、そのままブレイクしていく可能性も否定はできません。

しかし、下降トレンドが止まる危険性が充分にある以上は、高い精度を維持できるように、前回安値の手前である灰色線(ローソク足の実体)あたりでの確実な利確を推奨していました。

結果的には、一度の取引で充分に取り返せるレベルの損失に抑えられます。

ちなみに下の例では、太い灰色線で図示した価格帯が、下降トレンドにおけるサポレジ転換によってレジスタンスラインとして上昇を妨げる恐れがあるので、この価格帯の手前を目安として確実に利確しています。(最短の利確場所で精度を高く維持するため)

以上から、冒頭でもお伝えしたように、含み損と損切り幅を最小限に抑えながら、このような最短の利確で高い精度を維持できるからこそ、海外業者にて『資金1万円あたり0.1ロット(1万通貨)』という大きなロットでも低リスクのトレードができていました。

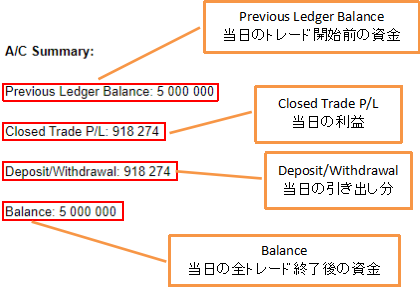

そして、このロット設定では、1pipsの利幅に対して1%の利益率になります。

そのため、10pipsほどの小さな利幅でも10%の利益率を一度のトレードで得ることが可能です。

実際に下図の場合は、薄い横線が10pips刻みで、15pips以上の利幅になっているので15%を超える利益率になっていました。

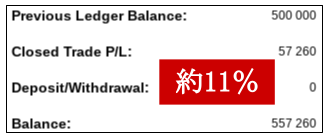

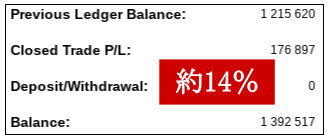

以下がこの時の収益における履歴になるのですが、MT4など取引ツール上の実績は「プログラムやインジケーターによる改変」という捏造や「デモ口座との見分けがつかない」との見方があるため、取引した翌日にFX業者から送られてくる履歴メールを抜粋させて頂きました。

実際に別の方がこのデイトレ手法を実践して、複利運用で資金を増やした時の履歴は後ほど紹介させて頂きます。

この口座は複数ある口座の中でも、五百万の資金を固定して単利運用に使っているもので、この約15pipsの利幅である一度のトレードで、15%を超える利益率になっていました。

このように1日1回の「小さな利幅」でも大きな利益率を出せるからこそ、収益を上げるために、世間一般で言われる「損小利大」を無理に意識して利幅を伸ばす必要はありません。

結果的に損小利大が悪い方向に作用して、手元に残る収益が減っている可能性もあるわけです。

対して、私がこの講義内で解説してきた手法では、利幅を伸ばすことは特に必要ありません。

10pipsのような小さな利幅でも10%の利益率になるほどロットを上げても、しっかりエントリー条件を満たすことで、

・含み損

・損切り幅

これらを極めて小さく抑え込みながら、高い精度(勝率)になるからです。

ですので、私のデイトレ手法では、無理に損小利大を意識して利幅を伸ばしている間に逆行し、最終的に損切りになって勝率をどんどん落としてしまう・・・このような収益性を下げる危険性はありません。

ただ、一度のトレードで高い利益率を得られる代わりに、このトレンドラインとキリ番を使ったデイトレ手法には「弱点」があります。

弱点と克服の方法

このデイトレ手法の弱点は、精度を上げるためにラインの条件を厳しくしている影響によって、1つの銘柄あたり数多くのトレードのチャンスが発生するわけではない点です。

ただ、このトレード手法に使うトレンドラインと100pips間隔のキリ番(トリプル0)は、どの銘柄でも普遍的に通用する指針なので、どんなトレード対象であっても有効性は変わりません。

そのため、為替通貨のFXであれば、複数の通貨ペアをトレード対象として監視すれば、1つの銘柄だけではチャンスが少ない弱点をカバーできます。

特に、FXの通貨ペアとゴールドは、海外業者では同じ口座でトレードできるのでオススメです。

これがインジケーターをたくさん使って判断する手法の場合、なかなか多くの銘柄を監視することは難しいかもしれません。

ただ、私のこの手法は「ラインのみ」を使った手法で、下のようなシンプルなステップなので、複数の銘柄を扱っても、それほど負担にはならないと思います。

- 1.ルールに沿ったトレンドラインが引けること

- 2.そのトレンドラインの等間隔な3点目とキリ番が重なること

- 3.トレンドラインとキリ番にローソク足が接触する合図を待つこと

私自身、ゴールドとポンド円などの為替通貨ペアを中心に、8つほどのチャートを監視することがありますが、特に負担を感じないのが実際のところです。

少なくとも、必ずキリ番というハッキリと明確な価格帯をエントリーに使うため、余裕を持ってエントリーのタイミングが待ち構えられるからこそ、複数の銘柄を監視してもチャンスの見逃しによる「利益の喪失」などは特にありません。

1つの銘柄だけではトレード回数が少なくても、実際に複数の銘柄を監視すれば、それぞれの銘柄で周期的にチャンスが訪れるので、安定してトレード回数を維持することもできます。

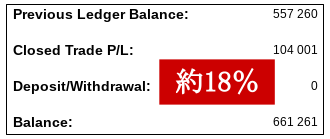

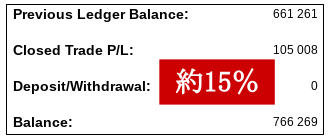

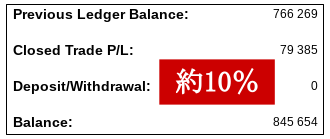

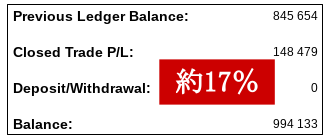

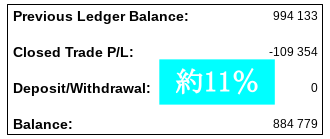

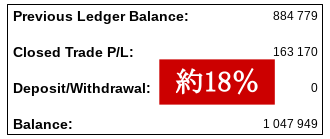

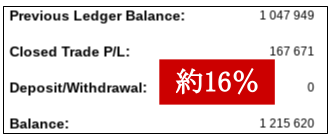

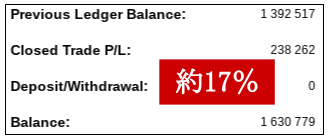

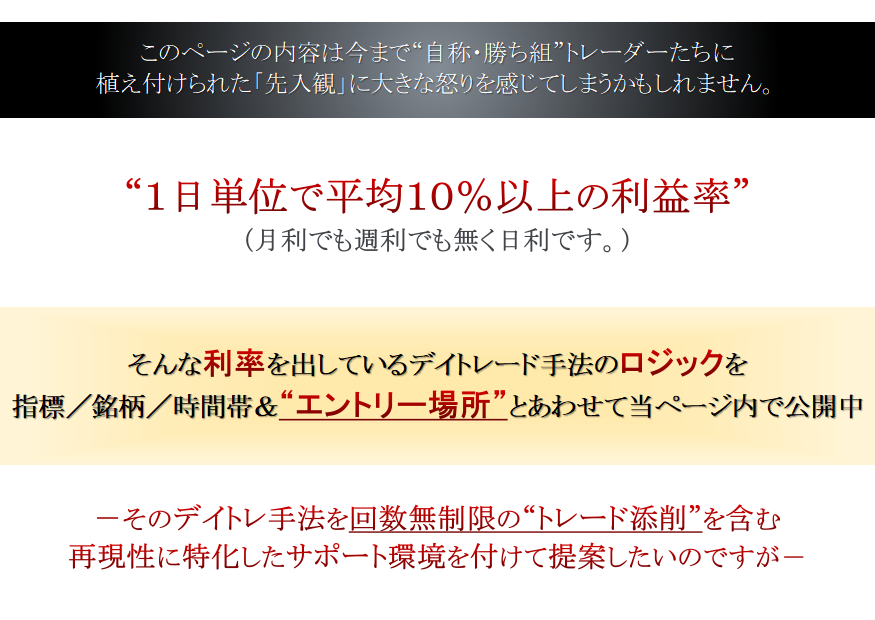

実際にこのトレンドラインとキリ番を使ったデイトレ手法『初動テクニカル』で、複数の銘柄を扱って、10%台の利益率を維持しながら複利運用で資金を増やした方も少なくありません。

そんなトレーダーの方から、実際の収益が分かるメールの履歴を頂き、それを抜粋したものが以下になります。

色を変えて示したように負けトレードで損失が出て、途中で資金が減っているものの、別の勝ちトレードで充分に補えています。

結果的に約10回ほどの複利運用で、約3倍以上に資金が増えていました。

客観的な視点で見ても、資金の増加率は高い方かと思います。

この10回で資金が約3倍になるペースで複利運用を続けていけば、早い段階で桁を増やしていくことも不可能ではありません。

ただ、この成績はいくつかの通貨ペアとゴールドなど複数の銘柄を扱いつつ、この講義内の解説に加えて下記のポイントを押さえた結果になります。

- そもそもテクニカルの効き目が弱まる場面でのエントリーを避ける

- エントリー後の状況変化に対応して最適な場所での決済を行う

- 逆向きのトレンドに逆らう場面でのエントリーを回避する

- 精度をさらに高めるべくトレンドラインにプラスしてエントリー根拠を強める【特定のライン】を含める

- 逆行しやすい中長期の大きな流れに逆らう場面のエントリーを避ける

- 利益を高め損失を最小限に抑えるべく当デイトレ手法に特化したトレード環境を最適化する

- トレードする銘柄に応じて変動させるロット設定によりリスクの抑制と利益の最大化を図る

これらのポイントを確実に押さえてトレードすることで、精度(勝率)的には9割ほどにまで高まり、先ほど紹介した方のように収益性を大きく飛躍できます。

ただ、いくら当講義内のトレード条件を完璧に満たしても、上で箇条書きにしたポイントが抜けている場合、たまたま勝てる時があっても、月単位や年単位で見た勝率はどんどん下がっていく危険性が否定できません。

むしろ、大事な資金がマイナスになる危険すら考えられます。

上で箇条書きしたポイントは、資金をマイナスにも、逆に9割ほどの精度で勝ち続けて大きなプラスにも変えてしまうほどの、極めて「重要な要素」だということです。

その上で、この欠かせない「重要な要素」は、私がメルマガ内で公開していた下の教材『重複点テクニカル』で解説している内容と全く同じポイントになっています。

この講義内で解説してきたトレンドラインとキリ番を使った『初動テクニカル』は、元々はこの重複点テクニカルのデイトレ手法を応用して追加ノウハウとして提供していたものでした。

そのため、この講義内で解説したトレンドライン手法で、先ほど紹介したような1回のトレードあたり10%台の利益率を9割ほどの精度で出すには、重複点テクニカルで解説している下記のポイントが欠かせません。

- そもそもテクニカルの効き目が弱まる場面でのエントリーを避ける

- エントリー後の状況変化に対応して最適な場所での決済を行う

- 逆向きのトレンドに逆らう場面でのエントリーを回避する

- 精度をさらに高めるべくトレンドラインにプラスしてエントリー根拠を強める【特定のライン】を含める

- 逆行しやすい中長期の大きな流れに逆らう場面のエントリーを避ける

- 利益を高め損失を最小限に抑えるべく当デイトレ手法に特化したトレード環境を最適化する

- トレードする銘柄に応じて変動させるロット設定によりリスクの抑制と利益の最大化を図る

ラインを使った様々なチャートパターンを攻略するノウハウで、以下のように小さな資金から複利運用で資金を膨らませることが可能なデイトレ手法です。

上の成績は、ロンドン市場やニューヨーク市場など夜間の取引でのトレード履歴になります。

また、当講義内で解説してきたトレンドラインやキリ番のみを使う『初動テクニカル』は、重複点テクニカルの後に確立した追加ノウハウになるため、初動テクニカルの成績は上の履歴には入っておりません。

実際に重複点テクニカル1つでも、客観的に見ても高い収益性があり、推奨したいデイトレ手法の1つになっています。

その上で、この講義内で解説してきた、

・トレンドライン

・キリ番

この2つに特化したデイトレ手法『初動テクニカル』は、そんな重複点テクニカルの講義内における、

- そもそもテクニカルの効き目が弱まる場面でのエントリーを避ける

- エントリー後の状況変化に対応して最適な場所での決済を行う

- 逆向きのトレンドに逆らう場面でのエントリーを回避する

- 精度をさらに高めるべくトレンドラインにプラスしてエントリー根拠を強める【特定のライン】を含める

- 逆行しやすい中長期の大きな流れに逆らう場面のエントリーを避ける

- 利益を高め損失を最小限に抑えるべく当デイトレ手法に特化したトレード環境を最適化する

- トレードする銘柄に応じて変動させるロット設定によりリスクの抑制と利益の最大化を図る

じょうきのポイントを押さえてこそ、9割ほどの精度で勝ち続け、先ほども紹介させて頂いた方の、以下のような複利運用のように高い収益性を出すことができます。(すでに重複点テクニカルを購読されている場合には、上記の講義をご覧ください)

以上、この講義内で解説してきたトレンドラインとキリ番に特化したデイトレ手法『初動テクニカル』にて、もし9割ほどの高い精度で、上で示したような高い収益性の維持を実現したい・・・

このように感じられた場合には、9割の精度(勝率)維持できていた重要なポイントを解説している『重複点テクニカル』の導入を、ぜひご検討して頂ければ幸いです。

重複点テクニカルは下記のリンクから詳細をご覧になってみてください。

重複点テクニカルの案内ページでは、エントリーから決済までを含むロジックをすべて実例で図解しているので、仮に重複点テクニカルをお求めにならないとしても、1つの有益な参考資料としてお役に立てると思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

ぜひ重複点テクニカルの導入をご検討頂ければ幸いです。

各教材に共通する前提の意識=マインドセット

デイトレードで成功するためには、性格や資質は特に関係ないと私は考えていました。

そもそも性格や資質は人それぞれ、人の数ほど存在するので、デイトレの成功との規則性・因果関係を見つけることは難しいと思えるからです。

その上で、実際に多くの方が私の提供するデイトレ手法を実践され、性格や資質に関係なく習得して大きな資金を掴み取るケースは決して少なくありません。

そんな成功ケースには性格や資質とは無関係な「共通項」があります。

逆にいくら知識や経験値が豊富でも、この共通項が欠けていると、どうしても習得が難儀している傾向が見受けられるのが実情です。

その共通項は意識=マインドセットになります。

注意点として、これは決して抽象的なものや、スピリチュアル的なものではありません。

トレードを習得する上での、そして実践する上での重要な「思考回路」「指針」になり、スキル的な要素を包括していくのが、このマインドセットです。

ですので、まずは一度この講義を真剣にお読み頂き、根本的な思考回路と指針を最適化した上で、教材の理解や実践を行ってみてください。

7つに細分化していますが、すべてが連動し上から順にお読みになることで理解しやすいように構成していますので、まずは上から順に目を通して頂ければ幸いです。

0.死ぬまで使える絶対的スキル

私が自ら実践した上で提供しているラインを使ったデイトレ手法は、一般的に「ライントレード」と呼ばれ、一時的にしか通用しないノウハウではありません。

むしろライントレードは、人間の生態系が変わらない限り普遍的で、死ぬまで使える絶対的スキルです。

まず、ラインはサポートラインやレジスタンスライン(サポレジ)であり、数値の計算が基本となるインジケーターでは読み取れない「人間心理」を読み取り、それをトレードの精度を上げるために使えます。

そんな人間心理は、古代から今も基本的に変わりません。

そして、今後も生態系が狂わない限り、人間が持つ心理は根本的に変わることはないと考えられます。

だからこそ人間心理(トレーダー心理)を読み取り、トレードに活かすスキルであるライントレードは一生、私達が死ぬまで使いこなせる絶対的スキルだということです。

そんなライントレードという絶対的なスキルは、直接的に現金を好きなだけ稼ぎ出せるノウハウに他なりません。

もちろん、稼ぎは資金量に比例するのですが、仮に最初は資金が低い場合でも、利益を出金せずに資金に足していく、いわゆる「複利運用」を行っていけばトレード資金そのものを大きく稼ぐこともできます。

そして、資金を大きくしていくほど、比例してライントレードでの利益も莫大になっていくわけです。

逆に、人間心理を含む相場の本質に沿っていない、そんな一時的にしか通用しないトレード手法やEA、インジケーターは、たまたま短期的に勝てても長くは続きません。

タイミングが悪ければ、前年度は偶然に大きな利益が出てしまい、翌年はまったく勝てず、むしろ負けが続く・・・そんなケースにハマるトレーダーはとてつもなく多く、税金の支払いに苦しみ借金や破産に至る最悪な場合もよくある話です。

対して、人間心理をしっかり反映できるライントレードのようなスキルで稼ぐことは、普遍的に有効性が変わらないからこそ、上記のようなリスクは特にありません。

経済が存在する限り稼ぎ続けることが可能

何より、このデイトレ手法で手にできるライントレードの絶対的スキルは、経済の仕組みが無くならない限り使えなくなることは普通に考えて有り得ません。

経済の仕組みがあれば、そこに必ず「相場」があるからです。

ですので、先ほど書いたように「ライントレードは人間心理が不変という点で死ぬまで有効なスキル」でありながら、経済が存在する限りいつでも現金に換金できるスキルとも言えます。

YouTubeなどSNSを使ったビジネスなどをはじめ、たくさんのビジネスモデルがありますが、ルールが変わったり、その媒体そのものが無くなれば、すぐに稼げなくなる危険性は否めません。

しかし、ルール変更や媒体の消失によって収入は一気に「0」になり、残ったのは多額の税金で、中には税金の支払いができずに借金を背負う、もしくは破産に追い込まれた方もいたほどです。

逆に相場は経済に仕組みが存在する限り、トレードの稼ぎ場所である「相場」は無くならないので心配ありません。

もちろん、ルールに関しては、スプレッドやレバレッジが業者ごとに変動はあります。

ただ、どの業者も顧客(トレーダー)の存在で企業利益を出せているので、できるだけ狭いスプレッドで高いレバレッジを提供しようと「顧客サービスの向上」を業者同士で競合してくれているので、特に不利に働くことはありません。

むしろ、私達のようなトレーダーにとってはプラスに働く「追い風」です。

一部、日本国内では法律によるレバレッジ規制があるものの、高いレバレッジを使える海外業者を使えば特に問題はありません。

その上で、国内から海外業者で稼ぐトレーダーは税金をより多く納めている分、国からすれば「ありがたい存在」になるため、

「海外業者の利用を禁止する」

このような法律ができることは考えにくいのが実際のところです。

また、海外業者の視点で見れば、レバレッジを高くするほど、業者側が得られるスプレッドによる収益が比例して増えるので、あえて高いレバレッジを廃止することも考えにくいと思います。

そんなロットを上げる行為においても、この先も海外業者を使えば特に規制なく高いレバレッジによって実現し続けられます。

以上から、私が提供しているライントレードというスキルは、様々な視点から見ても私達が死ぬまで使いこなせて、しっかり習得すれば一生、経済的な不安に陥ることはありません。

そして、ご自身がお読みになっている私が提供するデイトレ手法の教材は、それほど絶対的なスキルを体系的に学び、習得して頂くための「高い資産価値」となっています。

相場が自分の銀行口座と財布

相場に流れるお金は全世界にいるトレーダーのお金であり、中には機関投資家などをはじめ、あらゆる一般企業から預かったお金でトレードしているケースもあります。

そのため、相場は世界中のお金が集まっている場所、このように表現しても言い過ぎではありません。

そして、私達は普遍的なライントレードのスキルを習得することで、そんな世界中から集まっているお金を、いつでも自由に引き出せるようになります。

よって相場は自分の「銀行口座」や「財布」のようなものです。

好きな時に、現金が欲しい時に、自由に相場から引き出すイメージかもしれません。

それもATMや銀行に出向く必要もなく、エアコンが効いた部屋にいながらパソコン1台で、です。

または、旅先だろうとネットが通じる場所であれば、どこでも問題ありません。

このように、経済的な自由はもちろん、時間的、場所的な自由も獲得できる点もデイトレードの大きなメリットだと私は思います。

欲しているもの、願望、そして何のためにデイトレードをするのか

私が提供しているライントレードという絶対的なスキルを習得すれば、ここまで説明したように、

・経済的

・時間的

・場所的

これらの自由を手にすることは普通になってきます。

それも誰に頼るでも企業に雇われるでもなく、ご自身のスキル1つで好きなだけで、です。

ですので、人間関係や通勤などのストレスからも開放されるようになります。

つまりは、ストレスを無縁にしながら、経済・時間・場所に縛られず自由な日々を過ごせるからこそ、

・叶えたかった夢

・欲しかったもの

これらを好きなように手にしていけるはずです。

日々の生活の中で、

・値札を見るストレス

・時間や場所の縛り

など、今まで苦痛に感じていたことも、消えていきます。

もう、我慢は不要だということです。

それほど人生を大きく好転させてしまうレベルの絶対的スキルが、このライントレードになります。

ただ、ここまでの「良い話」は、私が提供するデイトレ手法をしっかり習得できればの話です。

そこで続いては、習得に向けてのマインドセットを含め順を追って解説していきますので、このまま引き続き読み進めて頂ければと思います。

1.根底にある仕組み

私のデイトレ手法は基本的に、サポートラインまたはレジスタンスライン、いわゆる「サポレジ」を軸としています。

そもそもサポレジ=ラインは、パラメータ(設定値)がないことでトレーダー同士によるテクニカル分析の差が生じにくく、同じトレンド分析になってトレードの精度が上がりやすいからです。

前提として精度が高いからこそ、ライン(サポレジ)を主体としていました。

どうしてもパラメータが存在するインジケーターを主体とすると、同じインジケーターを使うトレーダー同士であっても、パラメータの設定によって分析にバラつきが生じるので、前提からライン(サポレジ)に比べて精度が低いことは避けられません。

その上で、以下をサポレジとして使っています。

- トレンドライン

- アウトライン

- チャネルライン(トレンドライン+アウトライン)

- 水平線(水平ライン)

- キリ番

- ネックライン(重複点テクニカルで活用している斜めのライン)

これらのサポレジを使う前提において、以下3つが合わさることが共通する高精度のデイトレードを実現する仕組みに他なりません。

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

まず、そもそも『1.テクニカルが効きにくい状況を避けること』をクリアできなければ、どんなに好条件の相場であっても意味がありません。

そこで重要な経済指標の前後を避けることや、参加するトレーダーが少ない時間帯に注意するなど、テクニカルが機能しにくい状況を回避するルールを、各デイトレ手法に共通して盛り込んでいました。

続く『2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること』は、

・ロングであればレジスタンスライン

・ショートであればサポートライン

これらがエントリー場所に対して働く場面を避けることを意味しています。

重複点テクニカルであれば『回避ルール〜サポレジの接近』、その他の教材であれば『環境認識』などの講義にて解説している内容です。

事例としては、加速点テクニカルにおいて、下の図にて縦の点線で示した箇所はショートの場面に見えますが、下の全体像を見ると中長期のロールリバーサル(レジスタンスライン→サポートライン)への転換点になっており、ショートのエントリーに対して逆向きとなるサポートラインが作用していたため回避の対象となっています。

↓全体像↓

このようにエントリーとは逆方向のラインがエントリー状況にて働く場合は、どのデイトレ手法も共通して回避することで、徹底的に精度を高めているわけです。

今の例では中長期のラインでしたが、短期のラインでも回避することは変わりません。

下図の灰色で示した縦線は先行テクニカルではロングができそうな場面でしたが、黒の下降トレンドライン(チャネルライン)が明確なレジスタンスラインとして、エントリーとは逆方向のレジスタンスラインとして作用するからこそ、回避する場面でした。

このような原理は手法ごとに変わらないものの、詳しい詳細は各デイトレ手法の講義で解説しているので、そちらを参照して頂きたいと思います。

以上のように、いくら各デイトレ手法におけるエントリー条件が完璧に整っていた場合でも、エントリーと逆向きに働くラインが1つでも機能すれば、そのラインが逆向きの新たなトレンドの「始点」になる危険性も普通に有り得ます。

ショートであれば、エントリーと逆向きになるサポートラインが、この先に始まる上昇トレンドの開始点になる可能性があるわけです。

その新たに始まるトレンドが大きかろうが小さかろうが、エントリーの頼りにするラインをブレイクされてしまえば、エントリー方向へ値動きが進む期待値がなくなるので損切りになってしまいます。

この確率は決して低くないからこそ、徹底的にエントリーと逆向きに作用するラインを避けるように、各デイトレ手法に組み込んでいました。

これはラインを使ってトレードを行うトレーダーの大多数が徹底できていないことで「エントリー方向のラインのみ」に着目しているからこそ、

「だまし」

という言い訳で、高い勝率が出ないトレードを行っている傾向があるように感じます。

相談をメルマガで受ける際に、実際のトレード場所を教えてもらうと、エントリー方向と逆向きに働くラインを避ければ、勝てていたというトレーダーは少なくありませんでした。

むしろ大半が該当していたのが実際のところです。

そもそも最初に言ったように、ラインはパラメータ(設定値)が存在しないので、使うトレーダー同士で分析の差が出にくく精度が高いからこそ、エントリーと「逆方向」に働くラインも高精度で機能する可能性が充分にあることは間違いありません。

だからこそ、徹底的にエントリー方向と逆に作用するライン(いわゆる回避ライン)を避けるようにしていました。

【追記】

過去にトレード添削した中で「これは多くの人が見逃すかもしれない」と感じ、その添削事例をレポート化したので、共有したい思います。

そんなトレード添削の内容は、エントリーの根拠となっているラインが、実は違う視点で見ると逆向きに働くラインで、本来はエントリーを避けるべき場面だった・・・

このような事例で、1本のラインがレジスタンスラインとサポートラインの両方を兼ねており、油断すると見逃しやすいパターンでした。

レポートと言っても、1,2分あれば読めるほど簡潔にまとめており、無駄な損失を防ぐ上で重要なポイントを解説しているので、ぜひ目を通してみてください。

そして、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つの内1と2を経た上で『3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと』という、各デイトレ手法において、それぞれ別の特徴がある部分に入るという流れです。

エントリーする方向に効き目があるラインが様々な視点で複数あること、そして「その効き目が高い状況の中で利確すること」によって、トレードの精度を極めて高いものにしていました。

その上で、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つを満たした上での、各デイトレ手法におけるイメージが以下になります。

※縦線の始値でエントリー→赤丸が利確の目安

以上、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つが合わさることによって、含み損を最小限に抑えたまま高い精度のデイトレードが実現できていました。

ただ、3だけではなく、1と2も合わせての話になるので、1〜3すべて抜かり無く意識して頂ければ幸いです。

2.ラインの信頼度

ライン=サポレジをトレードに活かす上で重要となる考え方が、先ほど挙げた、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

において、

・怪しいラインをエントリーの頼りにしない(3)

・ただし、逆向きに働く場合は怪しいラインでも回避ラインとしては使うこと(2)

この2点になります。

要するに、信頼性の高いラインのみをエントリーの頼り=根拠として、信頼性が低い=怪しいラインは使わないということです。

ですが、エントリーと逆向きに作用する場合には回避ラインとして警戒していくことで、より精度を高められので、充分に警戒すべきということになります。

上昇トレンドラインで1点目→2点目の間隔と、2点目→3点目の間隔が2,3倍以上も差があれば、3点目での反発を狙うロングはあまりに強い信頼性を見込めません。

ただ、ショートを狙っている際に、このような間隔が不均等すぎる上昇トレンドラインがエントリー場所に作用する場合は、ショートのエントリーを避けた方が賢明です。

このようなラインは反発の段階では信頼性が薄く、反発して上昇する確率は5割ほどしかない場合ロングでの勝率は低いかもしれません。

ただ、それでも反発して上昇する確率が5割ほどあれば、ショートでエントリーする際、このラインがサポートラインとして働くのであれば、5割の確率で損切りになるということなので、やはりエントリーの回避には利用した方が良いわけです。

その他の例で言えば、数pips程度しか安値を更新していない場合でも、高値が切り下がっていれば、下降トレンドラインを引いておき、

・ショートの根拠にはしない

・ロングの回避には使う

このような方針が有効になってきます。

下図では青線で示した安値がわずかしか更新していないものの、一応、高値(黒丸)と安値(水色の丸)が切り下がっている状況であることは変わりません。

この下降トレンドラインは、安値の更新度合いが小さすぎるため、このラインを意識しているトレーダーはまだ少ないからこそ、ローソク足とラインへの接触が次に起こった段階では、反発する信頼性は「低い=高くない」わけです。

ですので、次の反発でのショートの根拠=頼りにはするべきではありません。

ただし、反発による下落の確率は高くはないものの、一定の割合で反発する可能性はあるので、ロングを仕掛ける際にこの下降トレンドラインが作用する場合には、勝率が低回するためロングでのエントリーは回避すべきということです。

このように、自身のエントリーに対して「厳しく」ラインを使っていくことで、精度=勝率を根底から大きく引き上げることに繋がっているので意識して頂ければと思います。

また、特にご注意頂きたいラインとしてチャネルラインがありました。

チャネルラインは下図のようにトレンドラインと平行なアウトラインが引けて、その中にローソク足が収まる形状です。

平行な値動きが起こることで、上図のようにキレイなN字波形が描かれ、これにより「ラインを引かないトレーダー」からも同じトレンドを認識され、この強いトレンドを利用するトレードの精度が上がっていきます。

ここで注意すべきポイントが、チャネルラインにおけるアウトラインの反発を利用する時には、トレンドライン→アウトラインの順で動いている必要があることです。

下は先ほど掲載した図と同じですが、平行なN字波形が描かれてこそ効力を発揮するので、このようにアウトラインにローソク足が接触する前には、セットになっている(平行になっている)トレンドラインにローソク足が触れてから、アウトラインへと進む必要があります。

上のOK例に対して、下の図で示した縦の黒線は、アウトライン→アウトラインの順になっているのでNG例です。

上における縦の点線では、最後にアウトライン→アウトラインの順に動いているので、平行なN字波形になっていません。

そのため、ラインを引いていないトレーダーからは特に意識されない価格帯になるので、この縦の点線での反発は優位性が「弱い」というわけです。

この話は、アウトラインだけではなく、チャネルラインとして機能している際のトレンドラインも同じになります。

下図が、チャネルラインにおけるトレンドラインのNG例です。

上の図における縦の点線では、すでにチャネルラインとして平行なN字波形で動いているにも関わらず、縦の点線に来る直前では「トレンドライン→トレンドライン」の順に動いたため、平行なN字波形が崩れていました。

よって、縦の点線での反発狙いは優位性が弱いわけです。

このようにチャネルラインにおいて、平行なN字波形が崩れて優位性が弱まるからこそ、

・アウトライン→アウトライン

・トレンドライン→トレンドライン

で動いてきた際には、トレードの頼りにすることは避けるべきという話でした。

ここでのポイントとしては「エントリーしたがらない意識」だと感じていました。

たくさんトレードして大きく稼ぎたい、、、という考えはあるかもしれません。

ただ、相場は全世界のトレーダーから出される注文の総和で動いているものです。

ですので、自分の希望、都合通りに動いてはくれるはずがありません。

なかなかトレードのチャンスが来ない日もあれば、逆に来すぎる日もあります。

わがままを言えば、決まった時間帯に毎日のように定期的にトレードチャンスが来れば・・・と思うこともありますが、相場は自分の都合通りに動いてくれないので、こちらが相場に合わせるしかありません。

エントリーしたがるのではなく『起きている事実=値動き』に対応していく中で、ラインを引いて先回りしてトレードチャンスを待ち構えることが重要となってきます。

決してチャンスが来て欲しいと思うのではなく、チャンスが来たら対応できる準備をしておく意識が重要ということです。

この意識が薄れエントリーしたがると、根拠が薄い場面で無理にトレードする、いわゆる「ポジポジ病」が発症し、無駄に損切りを繰り返して資金を減らしかねません。

トレード回数を増やしたい、より利益を高めたい、日々のムラなく利益を安定させたいという願望を叶えるのであれば、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この3つの努力を自身で行う他ありません。

上位3つは「いくらでも」自分次第で充実させることが可能です。

さすがに体力的・物理的な限度はあるものの、これらの努力を行えば行うほど「トレード回数が増えることで日々の収益が安定しつつ利益率が高まる」ということは間違いありません。

少しずつでも上記の努力を取り組めば、収益の安定と拡大が実現できるので、ぜひ意識して頂ければ幸いです。

また、トレード時間をより短くしながら高い利益率を出したいという願望を達成したい場合には、

・より多くの銘柄を扱う

・より複数のデイトレ手法を併用する

この2つを強めることが有効となります。

その他、より扱う銘柄を少なくしたい場合であれば、

・よりトレード時間を延ばす

・より複数のデイトレ手法を併用する

このように強める部分を変えていく方針が良いです。

また、トレード時間を短く、しかも扱う銘柄も少なくしたいという、体力面における負担の削減を重視したい場合には、併用するデイトレ手法の数をさらに多くしていくことで対応が可能となっていました。

実際、1日のトレード時間は3時間未満で、

・ゴールド

・ポンド円

・ポンドオージー

・ユーロオージー

この銘柄のみに特化しながら、併用する手法を増やして安定的に利益を上げているトレーダー(パートナー)の方もいます。

ここでご理解して頂きたいのが、決して別の手法も購入して欲しいという「売り込み」ではない点です。

先ほど申し上げたように、相場は自分の都合通りに動いてくれないことは『絶対的な事実』に他なりません。

そのため、

・トレード回数を増やしたい

・日々のトレード回数にムラがなく安定してエントリーしたい

・より利益率を高めたい

このような願望を叶えるには、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この3視点の努力が欠かせないとうことです。

その上で、トレード時間の延長や銘柄数の増加は、ある程度は可能なものの、体力的な面で考えて、どうしても限界があると思います。

例えば丸一日中、10を超える銘柄を扱う場合には、いくらアラートでチャンスを通知させるとしても、ラインを引く作業が体力的にとても厳しいはずです。

代わりに、ラインを使ったデイトレ手法であれば、先ほど触れた『ラインを網羅』していく中で、自然と複数の手法における「チャンス」が見えることは間違いありません。

ラインを引くという1つの流れに沿って、ラインを使う別のデイトレ手法でもチャンスを拾えるということです。

ですので、

・多くの銘柄を扱う

・トレード時間を延ばす

・複数のデイトレ手法を併用する

この中では「最も負担体力的な負担が低い」ものが、デイトレ手法(ライントレード)を複数で併用していくという方針に他なりません。

このような事実があるからこそ、ライントレードであれば別のデイトレ手法も併用していく方針が極めて有効と言えるわけです。

以上から、決して他の教材で解説している別のデイトレ手法を、無理に売り込んでいるわけではなく、とても有効性の高い方針だからこそ提示していることをご了承くださいませ。

ポートフォリオの視点

ここで挙げた別のデイトレ手法も併用していくという考え方は、投資における「ポートフォリオ」の視点とも通じる部分があります。

ポートフォリオは株で簡潔に例えるなら、複数の銘柄を保有してリスクを分散(リスクヘッジ)する方針です。

その方針に習い、デイトレ手法をポートフォリオ的に複数で併用することで、各デイトレ手法における一定期間での、

・トレード回数

・収益性

これらの増減という、それぞれのリスクを分散できるようになります。

どんなデイトレ手法でも毎月が同じようなトレード回数になったり、収益性(利益率)になったり、ということは基本的に有り得ません。

1つのデイトレ手法を月単位で見ても、必ずトレード回数には変動があり、それに伴って収益にもムラがあるはずです。

ですが、ポートフォリオのような視点で複数のデイトレ手法を併用していくと、併用する手法それぞれで、

・トレード回数

・収益性

の増減を相殺し合うことができます。

そのため、デイトレ手法の併用を複数行えば、月単位など一定期間で見ると、安定的なトレード回数の維持、それによる収益の安定も図れるというわけです。

このようなリスクヘッジの視点が、短期的にも長期的にもご自身の手元に残る収益を安定かつ大きくしていくことは間違いありませんので、参考にして頂ければと思います。

少なくとも、ここまで何度か挙げた根底にある仕組みの、

1.テクニカルが効きにくい状況を避けること

2.エントリーと逆方向のラインが作用する状況を避けること

3.エントリー方向のラインが複数の視点で作用する状況でエントリーから決済を行うこと

この3つにおける、1〜3は私が提供している全てのデイトレ手法で変わりません。

その上で、3のみが各デイトレ手法で異なる視点による特徴でエントリー条件などに違いが出ているだけなので、併用における混乱は基本的に生じにくいのが実際のところです。

もちろん、慣れは各個人ごとに一定の期間が必要かもしれませんが、上記の1と2は同じなので複数の手法を併用することで相乗効果によって慣れが早まる方も少なくありません。

このように中には1つのデイトレ手法だけの実践よりも、2つ以上の併用によって1と2の慣れがスムーズになって、習得を早められる場合も割りと多い傾向があります。

そういった面でも、ポートフォリオの視点は極めて有益になる傾向があるので、ぜひご検討頂ければ幸いです。

3.セルフチェックのポイント

私が提供しているデイトレ手法はいずれも、精度=勝率を重視していました。

含み損の少ない場面においてロットを上げるからこそ、損失の回数を減らすためにも精度の重視は極めて重要だからです。

その上で、実際のトレードやフォワードテスト、または過去チャートを使ったバックテストにおいて、思うように勝てないという場合の優先的にチェックすべきポイントに関して解説させて頂きます。

どのデイトレ手法においても、すべてのトレードルールが、

・漏れていないか

・守れているか

これらを1つずつチェックすることは重要となるものの、トレード添削を行っていて「特に多い項目」というものがありました。

すべてのトレードルールをチャックする前に、この項目を優先的にチェックしていくと勝てなかった要因がそれほど時間をかけず、すぐ見つかる可能性が極めて高いと思います。

そのため、そんな多くの方が見落としがちなポイントをピックアップしますので、優先的なチェックポイントとして参考にして頂ければ幸いです。

それが下記の3つになります。

- 1.逆方向のラインは漏れていないか

- 2.怪しいラインをエントリーの頼りにしていないか

- 3.スプレッド異常を無視していないか

1と2はラインをしっかり引いて網羅することで改善できる点です。

ですが、どうしても人によっては「ラインの漏れ」がなかなか治りにくいケースもあり、損失の原因になる場合が少なくありません。

その他、ラインが網羅できても見落としがちな項目が、スプレッドの異常です。

突然に値動きが大きくなり、その際に通常よりもスプレッドが大きく広がる際には、何らかのファンダメンタルズ要因(経済指標を除く要素)などにより、テクニカルの効き目が弱まることが避けられません。

その場合、各手法におけるトレード条件がどんなに整っていても、そもそもテクニカルではなくファンダメンタルズ優勢で値動きが起きていれば意味ないわけです。

そんなスプレッド異常を見落とさないコツとしては、MT4を使う場合には以下の記事で解説している内容が役立つはずなので、必要に応じて参考にしてみてください。

ちなみに、バックテストの際には過去のスプレッドは見れないため、このスプレッド異常が要因の負けをは発見することができない点はご了承ください。

ただ、バックテストにおいて、過去に発表された経済指標は、詳しい日時を含めて詳細を確認することができます。

具体的な方法や手順は以下の記事で解説しているので、こちらも必要に応じて参照して頂ければ幸いです。

(バックテストの際に意外と経済指標を見落としがちなのでご注意ください。)

>FXで過去の経済指標における内容や時刻を調べ、バックテストに使う方法

4.チャンスを見逃さないために

続いては、チャンスを逃して利益を取り損ねることを防ぐには、どうすれば良いかを説明していきます。

これは、ここまでの話と連動しており、先ほど触れた『ラインの網羅』が該当することは間違いありません。

しっかりラインが引けてこそ、チャンスを待ち構えられるので、まずはラインの徹底的な網羅が大前提となるからです。

その上でのコツとてして、ラインを長めに引くという方針が有効となります。

先まで伸ばしてラインを引くことで、この後に、

・上昇したら

・下降したら

このように考えた際に、次のチャンスがある程度は想定できてくるので、充分に余裕を持って待ち構えられるからです。

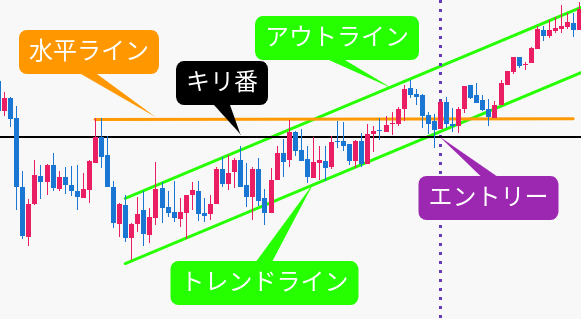

下の図は、黄緑のトレンドライン(チャネルライン)と青のサポレジ転換(ロールリバーサル)が赤丸で重なる点をショートの場所として待ち構える例になります。

↓

↓

複数のラインが重なる時刻がある程度は見えてくるからこそ、後はラインの前にアラートを設定しておけば、基本的に見逃すことはありません。

以下の記事でアラート通知の方法を解説していましたので、アラートを使ったトレードを行う場合には参考にしてみてください。

大抵のインジケーターはローソク足と同時に生成されますが、ラインの場合はここで説明したように、先に伸ばしてローソク足がてきるよりも前からチャートに表示させることが可能です。

ですので、事前にチャンス発生の前兆が分かることで、それによりチャンスを逃しにくくなっていきます。

そのためのポイントが、

・まずはラインを抜け無くしっかり引くこと

・そのラインを長く引くこと

この2点であるという解説でした。

その上で、アラート通知を使えば、見逃しの可能性をより撲滅できるので参考にして頂ければ幸いです。

5.銘柄と時間帯の関係性

銘柄によっては扱うトレーダーが少なく、テクニカルが効きにくくなる時間帯があります。

例としてはユーロドルやポンドドルなどドルストレートの東京時間です。

ロンドン時間が始まれば、ユーロやポンドが取引されるものの、夕方よりも前の時間帯はどうしても扱うトレーダーは多くはありません。

取引量の少なさから値動きも小さく利益も少ないので、特に理由がない場合できる限りはドルストレートの取引は東京時間は避け、せめてロンドン時間が始まるまで待つ方が賢明です。

ちなみに同じドルストレートでもオージードル米ドルは、オセアニア市場の影響で東京時間でも扱われやすい傾向にはありますので、この通貨ペアはまだ東京時間でもテクニカルは効きやすい傾向にあります。

とは言え、このオージードル米ドルは値動きが小さく、大きな利益にはなりにくいので、オージー系を狙うなら値動きが大きい、

・ポンドオージー

・ユーロオージー

これらの通貨ペアが有効です。

この2つの通貨ペアは、スプレッドが多少あるものの、オージードル米ドルの2倍ほどの値動きになることも少なくありません。

そのため、スプレッド分を充分に補いつつ、さらに値動きな大きさからチャンスも多いので、私自身は割と好んでいる通貨ペアとなっていました。

そんなポンドオージーもユーロオージーも、東京時間からニューヨーク時間まで平均的に動くので、1日を通してチャンスが出やすい点も魅力の1つとなります。

その他、ゴールドやドル円、ポンド円やユーロ円なども1日を通して値動きがあることでチャンスを拾いやすい点は同じです。

注意点としては、先ほど触れたようにロンドン時間が始まるまでのドルストレートは少し警戒した方が良いという話でした。

6.習得と継続

デイトレで安定的に稼ぎ続けるためには『手法の理解→実践の中で習得』という流れが欠かせません。

まず初めに、いずれのデイトレ手法にしても、原理を含めてトレードルールをしっかりと理解しなければ、それでは実践しても単なる感覚的な裁量トレードと同じです。

その際に、無理にルールを暗記してトレードすることは、あまりオススメできません。

教材には全て根本的な原理から解説しているように、この原理から理解していないと、ただの暗記ではチャンスをチャンスだと気付かずに見逃してしまう場合が多くあります。

また、エントリーしてはいけない場面でも、単に暗記だけでは気付かずにエントリーして損失を出すケースも少なくありません。

あくまでも根底にある原理(なぜかという理由)を明確に理解してこそ、トレードルールのしっかりとした理解に繋がり、実際のトレードで使えるようになって無駄な損失を出さず、そしてチャンスを逃さず利益を出せるようになります。

そのため、教材を一度サラッと流し読みし、暗記のようなトレードはあまりオススメできないわけです。

教材は動画や音声のような口頭でまとまりの無い形式ではなく、何度もピンポイントでも復習できるようにテキスト形式で構成しておりました。

最初のステップとして手法の理解をしっかり行って頂くためにも、まずは教材の熟読が有効となります。

そして、手法の理解ができた次のステップが、実践の中での習得です。

いくら頭の中だけで理解ができても、その手法を再現することは簡単ではありません。

実際の相場は止まることなく動き続けているので、そのスピードへの慣れなどが必要だからです。

だからこそ、まずは最低ロットからでも、実践を繰り返しながら手法の習得に励んで頂ければと思います。

もちろん、デモトレードでも問題はありません。

ただ、どうしてもスプレッドの差や緊張感の違いなどにより、あまりデモトレードは推奨していませんでした。

以下の記事で詳細と代替案を解説しているので、必要に応じてご覧ください。

>デイトレの練習にデモトレードは不要な理由と、代替案の考察。

そして何より、

・理解や習得に費やせる時間

・元々の知識や経験値

これらは人によって全く異なることは間違いありません。

だからこそ、習得までには、ある程度の「継続」が必要だと思います。

どんな仕事でも、覚えるには相応の時間が欠かせないはずです。

もちろん人によっては、人生の経験から、どんなことでも速やかに習得できるケースもあるかもしれません。

ただ、多くの場合、ある程度の継続的な訓練によって、習得するものだと思います。

EAやサインツールだけで取り組む場合を除き、私が提供するラインを使うデイトレード手法も、その辺りは変わりません。

特にラインを引く作業は、

・チャンスを見逃さない

・無駄な損切りを出さない

この2つに大きく関わり、ご自身の収益を左右しますので、仕事=ビジネスとして真剣に捉えて習得に励んで頂ければ幸いです。

重要〜『ラインの網羅』がすべてを決める〜

最初の方では「エントリーと逆向きのライン」を漏らさないことの重要性をお伝えしていました。

このラインを網羅しておくことで、本来エントリーを回避すべき「優位性が低い場面」でのトレードを避けられ、無駄な損切りを逃れることができます。

つまりは、ラインの網羅によって、無駄な資金の減少を防げるということです。

ただ、ラインを漏れなく網羅していくことは、損を減らすメリットだけではありません。

しっかりラインを引ければ、この先に起こり得るトレードのチャンスを見逃しにくくなります。

少なくとも、ラインが引けていなければ、

・ラインの反発

・ラインのブレイク

いずれのデイトレ手法でトレードするとしても、その対象となるラインが見えていないので、当然ながらチャンスがあっても見逃してしまうわけです。

つまり、ラインの漏れがあることで、本来なら取れていた利益を逃してしまう傾向があります。

逆に、ラインの漏れを無くして網羅していけば、

・ラインの反発

・ラインのブレイク

どちらを使うデイトレ手法であっても、余裕を持ってチャンスを待ち構えられるはずです。

下の画像は先ほども掲載したものですが、

・黄緑のチャネルライン

・青の水平線

いずれも網羅できているからこそ、赤丸での「ラインの交差点」を事前に狙えて、充分な余裕の中でチャンスを待ち構えていられます。

↓

↓

教材を読み込んでエントリーや決済のルールを頭で理解しても、ここまで話した「ラインの網羅」ができなければ、ルール通りのトレードができず以下のように致命的な結果になる危険性があります。

- 本来なら回避すべき、逆向きラインが作用するNGな場面でエントリーして無駄な損切りになる

- 本来なら利益を出せていたはずの場面で、せっかくのチャンスを見逃してしまう

このようにラインが網羅できず漏れがあると「損失」が増えて「利益」が減るというわけです。

そんな重要なラインの網羅ですが、ラインを漏れなく引けるようになるには、数多くチャートにラインを引く訓練しかありません。

どんな仕事でも同じと感じますが、何かをできるようになるには、それなりの経験が必要ではないかと思います。

ラインを漏れなく網羅することも同じで、経験=訓練でこそ、少しずつできるようになるはずです。

その上で、経験が浅い場合、毎日チャートを眺めていて、日々のチャートにラインを引くだけでは足りないと思います。

たったの数回、数十回程度の経験で、漏れなくラインが引ける・・・・というのは、何千万人に1人の天才レベルでしかないのではないかと感じるほどです。

そんな経験が少なくても、一気にライン引きのスキルを高めて網羅できるようになるには、

日々のリアルタイムに動くチャートだけではなく、過去チャートを使った練習も行うこと

これが最も推奨する方法に他なりません。

やはりリアルタイムに動くチャートこそが、緊張感がある実際の現場なので、本物のチャートでラインを引いていくことは必要です。

ですが、どうしてもリアルタイムのチャートだけでは、絶対的な経験値が足りません。

1日に1銘柄あたり1日分のラインしか引けないからです。

ですが、過去チャートを使えば、何日分のラインでも無限に引いて、経験値を爆発的に上げられます。

それも短期間で、です。

実際に私がやってきた訓練としては、最大限に過去まで遡った上で、現時点までのラインを網羅して引くという方法でした。

(また、おそらく銘柄数は8つほどで行っていたので、8倍の経験値になります。)

止まっているチャートでやるだけではなく、私が愛用しているチャートソフトのTradingViewでは、リプレイモードという、過去に戻ってこの先のローソク足を隠し、1本ずつ表示させられる機能を使い、緊張感のある「本番に近い環境」での訓練もしていました。

この訓練法は、時間に関係なく24時間いつでも無限にできるので、その当時は食事を摂りながらでも常にラインを引いては、ローソク足の反発やブレイクをチェックしていました。

睡眠時間は少ない方だったので、多い日は20時間近くチャートに触れていた時期もあったと思います。

また、同じ期間を何度も引くこともありました。

私自身、塾や予備校をやっていた時期も過去にあり、その時の知恵?を使い、高校受験や大学受験の「過去問」を何度も解くことで「規則性の発見や漏れを無くすことが可能」なように、それをチャートに応用していたんです。

実際、何度か同じ銘柄の同じ時期でラインを引いていくと、以前に引いた時には漏れていたラインを見つけることも初期の頃は多くありました。

このような訓練法によって、徐々にラインの漏れが無くなってきたわけです。

もちろん、この例は極端ですので、ここまで真似る必要は当然ありません。

私の場合は「何事も徹底して振り切りたい極端な性格」ということもあって、ここまで狂ったようにラインの訓練しつつ、ラインを引きながら常に新たなロジック案を見つけるという楽しみがあったので続けられた背景がありました。

ラインを漏らさず網羅して引く訓練を行う上では、特にここまで徹底する必要はないと思います。

ただ、最低限このような過去チャートで繰り返し何度もラインを引きつつ、同じ銘柄の同じ時期で何度か引いて、漏れが無くなるほどまでは取り組んだ方がベストです。

その上で、過去チャートはリアルタイムのチャートと違って、好きに過去へと戻り好きなだけ無限にラインが引けます。

そのため、短期間でも経験値を膨大に積めるので、ライン引きのレベルを上げるのに、長い期間が必要というわけでもありません。

もちろん、数分程度しか訓練しないような場合、ラインを網羅して引けるようになるには、相当な期間が必要にはなります。

ただ、過去チャートを使えば無限に24時間いつでも好きなだけ訓練できるからこそ、短期間でも集中し徹底して訓練するほど、漏れなくラインを網羅できるようには長い期間かからずに可能です。

何より、ライントレードを習得する上で、このラインの網羅は避けては通れません。

そんなラインを網羅できるようになることは、絶対にやる必要があった「夏休みの宿題」のようなものだと個人的には感じていました。

先ほどもお伝えしたように、ラインの漏れによって、

・無駄な損切り=損失の増加

・チャンスの見逃し=利益の減少

この致命的な事態に繋がるからこそ、ライントレードで成功するためには、ラインを網羅できるようになる必要性は絶対にあるので、

「さっさとラインを引けるようになろう」

このように当時の私は考えていたんです。

夏休みの宿題は先に終わらせれば、残りの夏休みを遊び放題になる・・・このような感覚と同じく、早くマスターすれば後はいくらでも稼げるようになるから「どうせやるなら早くやってしまう」と思って、ライン引きの訓練を徹底していました。

ライン引きと同時に、常に新たなロジック見つけるような楽しさがあったので、その辺りも訓練を徹底できた要因かと思います。

単純に訓練するためだけにラインを引くのでは、人によっては苦痛になるかもしれません。

ただ、実際に取り組まれるデイトレ手法の検証、いわゆるバックテストをやる過程でライン引きの訓練を行えば、

・ラインの網羅

・デイトレ手法のルール習得

この2つの習熟度を同時に高めることが可能なので、収益に直結すると考えれば、訓練そのものも楽しめるかと思います。

(その際のチェックポイントは、この講義の『3.セルフチェックのポイント』を参考にして頂ければ幸いです。)

その他、ラインを引きながら、ラインとローソク足の規則性を見つけ、

・私が提供しているデイトレ手法の応用形

・ご自身だけの新たなロジック

などを探す楽しみも含めれば、ラインを引く訓練が、後々の大きな収益にも繋がるので楽しみやすくなると思います。

実際に、このようにして新たな発見を楽しみに、ライン引きの訓練やトレードを行っている方も少なくありません。

ちなみに、この講義を執筆している直近では、トレンドラインのブレイク手法である『加速テクニカル』が、パートナーの1人が元々は別のロジックを応用していき、独立した1つのデイトレ手法に確立した例の1つでした。

そんなライン引きの訓練ですが、習得する上での学歴や才能は特に関係ありません。

それを証明するような話があり、参考になるかもしれないと思い、簡潔にお話するのでお付き合い頂ければ幸いです。

実際に私がデイトレを第三者に教え始めた時、最初はブログやメルマガで出会う方ではなく、地元のツレ・友人達に対してラインの引き方から教えた過去がありました。

そんな私の地元(東北地方の海沿い)は特に当時は治安が良かったわけではなく、割とワル・不良が多い傾向があり、最初に教え始めた数人の友人達も素行は良くなく、暴●族に所属して高校を入学しても早々に中退して地元の土建屋で働くなど・・・とても学歴が高いわけでは無かったのが実際のところです。

ただ、そんな友人達は元々ヤンチャな性格が良かったのか、デイトレの添削をした際などに、

「え?ここのライン漏れてるけど、、、あいつは漏れずに引けてたよ?」

「早く勝てるようになりたいんなら、寝る時以外はライン引く練習しろよ!」

このように少し煽ってみると、彼らは食事をしながらも、また、ノートPCを土建屋の職場に持ち込み休憩中にも練習するほど没頭していました。

仕事が休みの時は、常にチャートを開いてラインを引く・・・・このような期間もあったとのこと。

その内の1人は土建屋の仕事中、斜めに建てられている家の屋根が「トレンドライン」に見えたくらい、職業病のように当時はラインで頭が一杯になったそうです。。。

まさに、先ほど紹介した私が行った徹底的な訓練法のように、寝る時以外にできる時間はライン引きに費やし、同時にバックテストやリアルタイムでのフォワードテストも行っていたので、一気に習熟度を高められていました。

その後、数週間程度の短期間でも、実際の相場でトレードする際にはラインの漏れがほぼ無くなり、

・トレードを回避すべき状況を見極めてエントリーを避ける

・チャンスを事前に察知して見逃さずに利益を取っていく

このように「損失」を撲滅し「利益」をどんどん積み上げていったんです。

結果的に半年も経過せずに、2人ほどは土建屋を辞められるほど複利運用によって資金を増やすことができています。

その上で、先ほど書いたように、彼らは高校も入学して早々に中退するほどの学歴で、実質的に中卒なので中学までの知識しかありません。

(トレードの経験や知識も、私が教えるまでありませんでした)

ただ、特に学歴が優れていたわけではない、そんな彼らから学べる点としては、

・ライン引き

・バックテスト

・フォワードテスト

これらを短期間で徹底的に行った点かと思います。

一気に集中して訓練を行うことによって、短期間で爆発的に経験値が積み上がって習熟度が高まっていました。

以上が、学歴やトレードの経験に関係なく、より集中的に訓練すればするほど、早い段階でラインの網羅とトレードルールの習得ができた例です。

先ほども書いたように、私自身も彼らと同じく、当初はライン漏れが起きないように没頭して訓練していました。

その後遺症?か職業病かは分かりませんが、

・外を歩いていても電線は水平線

・歩道にある黄色の点字ブロックはチャネルライン

このように日常にもラインが入り込み、ビルを見ると無意識で水平線を引いて、同じ高さのビルがある時は「ダブルトップ」を見つけた感覚になり、たまに嬉しくなります。。。

話を戻して、、、そんなラインを網羅できるようになれば、短期間でもライントレードで勝ち続け資金を増大させることは不可能ではありません。

ラインが漏れていては、無駄な損切りやチャンスの見逃しに繋がるからこそ、ライントレードにおいてラインを網羅することは、大事な「スタート地点」です。

ただ、スタート地点でありながら、これをできれば私が提供するライントレードの手法をしっかり再現できることに繋がります。

その結果、案内ページでも紹介したような方々と同じように、短時間のトレード1回でも2桁を超える利益率を普通に出していけるようになるはずです。

そのためには、ここで説明したラインの網羅が欠かせません。

そして、ラインの網羅には、過去チャートやリアルタイムのチャートを使っての、

・ライン引き

・バックテスト

・フォワードテスト

これらを集中的に徹底して行っていくことが有効という話でした。

ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

7.サポートについて

教材内容の質問やその他の相談などは「総合サポート」、バックテストやフォワードテストもしくは実践のトレードを見て欲しい際には「トレード添削」を、それぞれ無制限に対応して習得のフォローを精一杯行っていますので、どうぞご利用ください。

(トレード添削ではなくても、ラインを引いたチャートをメールで添付して、ラインがしっかり引けているかの確認=ライン添削も行っています)

ちなみに、バックテストやフォワードテスト、実際のトレードに関係なく、上手くいかなかったトレードはもちろん、勝った時のトレードも添削をオススメしておりました。

上手くいかなった=負けトレードの際には逆向きのライン漏れをはじめ、何らかのミスが考えられます。

ただ、勝ったトレードにおいても、実はルールに適していないにも関わらず「偶然」勝っただけ、という可能性も否定できません。

少なくとも上がるか下がるかのトレードにおいて、数回程度であれば、適用に取引しても短期トレードであれば偶然に連勝するケースも普通に有り得ます。

もしも、当デイトレ手法のトレードルールを勘違い、または見落としたまま勝っていた場合、それは偶然の勝利に過ぎません。

結果的に、トレード回数が増えるほど負けが必ず増えてしまいます。

以上から、負けたトレードはもちろん、勝ったトレードに関してもトレード添削をご利用されることを推奨していた次第です。

どうしても私の方でサポート対応には限度があるので、基本的に60日という期限を設けていましたが、個別のサポート延長も受け付けておりましたので、ご希望の際には相談して頂ければ幸いです。

このトレード添削の受講については、案内ページの方にも記載していましたが、

・銘柄(通貨ペア)

・エントリーと決済の日時

の記載と、

・引いたラインを含むチャート図のキャプチャー画像

(すべてのラインが入らない場合は上位足のチャート図も)

を総合サポートと同じくメールでお送り頂ければ、ラインの引き方も含めて添削できるので、よろしくお願いいたします。

一度のトレード添削で、すぐ次回以降のトレードに良い影響を与えられる点、一度に複数の添削を頂く場合には同じミスなどが重複して効率が悪い点を考慮し、添削は1件ずつをお願いしていました。

時間に関しては総合サポートと同じく回数無制限で60日間で、メールを頂いた時間から起算し、長くとも48時間以内には返答をしています。

先行テクニカルと重複点テクニカルの比較

杉原です。

メルマガやブログの読者様から、私が提供している2つのデイトレ手法「先行テクニカル」「重複点テクニカル」における違いに関する質問を受けることがあります。

このような趣旨の質問は割と定期的に寄せられていたため、相応の読者様が気になる可能性があると思い、

・各手法にはどのような違いがあるのか?

・どちらがトレード回数は多いか?

・どちらの方が勝率は上か?

上記の視点に分けて、この記事にて回答を共有させて頂く次第です。

この記事を書いている時点から見た先週における、実際のトレード場所を日時とチャート図を添えて掲載しており、その辺りも参考になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

デイトレードの実践において有益な資料になると思いますので、下記のページから公式メールマガジンの案内をご覧頂ければ幸いです。

先行テクニカルと重複点テクニカル、各手法にはどのような違いがあるのか?

私は基本、サポレジ(サポートライン、レジスタンスライン)を軸としたデイトレード(ライントレード)を実践していました。

その上で、重複点テクニカルも先行テクニカルも、どちらもサポレジを使ったデイトレ手法に他なりません。

ただ、決して先行テクニカルが、先に公開していた重複点テクニカルの単なる「派生」というわけではなく、サポレジを軸としたロジックながらも2つは全くの「別物」です。

根本はいずれもライントレードでありながら、視点が異なるロジックであり、どちらが上位互換、片一方が下位互換というわけでもありません。

まず重複点テクニカルの方は、

・トレンドライン

・水平線

・チャネルライン

・キリ番

などのラインに加えて「ネックライン」も使って多角的にトレンド分析を行っています。

その上で重複点テクニカルのロジックは、この手法の名称にもあるように、複数のサポレジにおける「重複点(重なる価格帯)」を狙っていき、そのサポレジの内訳は上記のラインなどで構成され、その組み合わせは様々です。

ですので、この重複点テクニカルの場合は、複数ラインの組み合わせを利用するため、エントリーのチャートパターンは数多く存在していました。

そんな数多くのパターンがある重複点テクニカルにおける、トレード事例が下の図になります。

上記は重複点テクニカルでエントリーとなる、チャートパターンの一例となっており、先ほど書いたように複数ラインの組み合わせがロジックとなるため、パターンはまだまだ無数に存在しています。

ただ、そんな大量のチャートパターンは、暗記してエントリー場所を探すというわけではありません。

大量のチャートパターンを頭に叩き込んで、常に止まらず動き続ける実際のチャートを見てエントリーの判断を行うことは頭が混乱して非常に難しく、見逃しやミスが多発してしまうと思います。

そんな見逃しやミスが発生すれば、いくら有効性が高い手法を実践しても、ルール通りにトレードできていないことになり、損失がどんどん膨らんでしまうことは避けられません。

そのような事態を避け高い利益率を再現するために、重複点テクニカルでは結果的に条件を満たすことに繋がる独自の「指数計算」があります。

ただ、指数計算と言っても、トレード前に瞬時に行ってエントリーの判断を決断する目的なので、決して複雑な計算ではありません。

ラインの強さや重複数、相場状況などを含めた独自の要素を「加点(足し算)」していくだけなので、秒単位で計算はできると思います。

もちろん、足し算のスピードは人それぞれなので必ず一瞬でできるとは言い切れません。

ただ「片手で扱える数字」の単純な足し算になるため、計算が不得意な場合であっても、それほど長く時間を取られることはなく、エントリーが間に合わないというケースは特にないと思います。

そのような片手でできるレベルの足し算だからこそ、実際に実践者の方々からも、計算が間に合わないという声は今のところありません。

まとめると、重複点テクニカルはライントレードを軸としながら、複数ラインを組み合わせた数多くのパターンを扱い、そのパターンを片手で可能な足し算による計算で瞬時に導いていくデイトレ手法だということです。

対して先行テクニカルは、特定のチャートパターンに特化しており、

・ロング

・ショート

この2パターンしかありません。

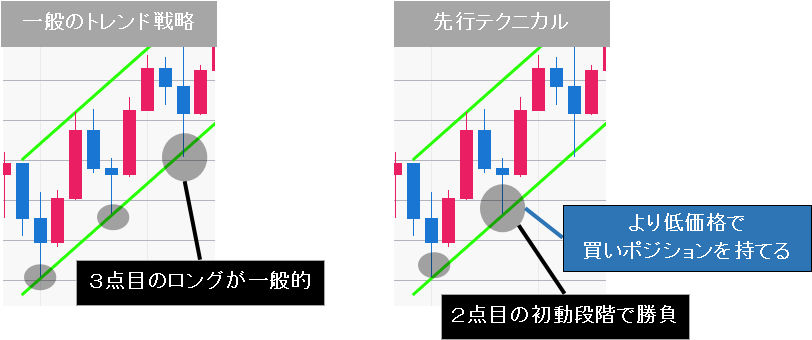

ただ、先行テクニカルは重複点テクニカルと同じくサポレジによるライントレードではあるものの、トレンドを「先行」して有利な価格帯でポジションを持ち、トレード1回あたりの利益率を高めることに注力しているロジックとなります。

この有利な価格帯でのトレードとしては、ロングの場合であればトレンドが動き出す前の「より安い価格帯」で買い、逆にショートの場合は下げ始める前の「より高い価格帯」で売ることです。

少し掘り下げると、重複点テクニカルで使っていたトレンドラインで言えば、通常は3点目の反発を狙うところですが、先行テクニカルではトレンドラインのまだ2点目の段階で「先行」してエントリーし、より有利な価格帯でポジションを持っていきます。

ロングにおけるイメージが下の図です。

結果的にトレンドラインの2点目となる段階にて、より有利な価格でポジションを持てることにより、一度のトレードで最大40%近い利益率まで高められていました。

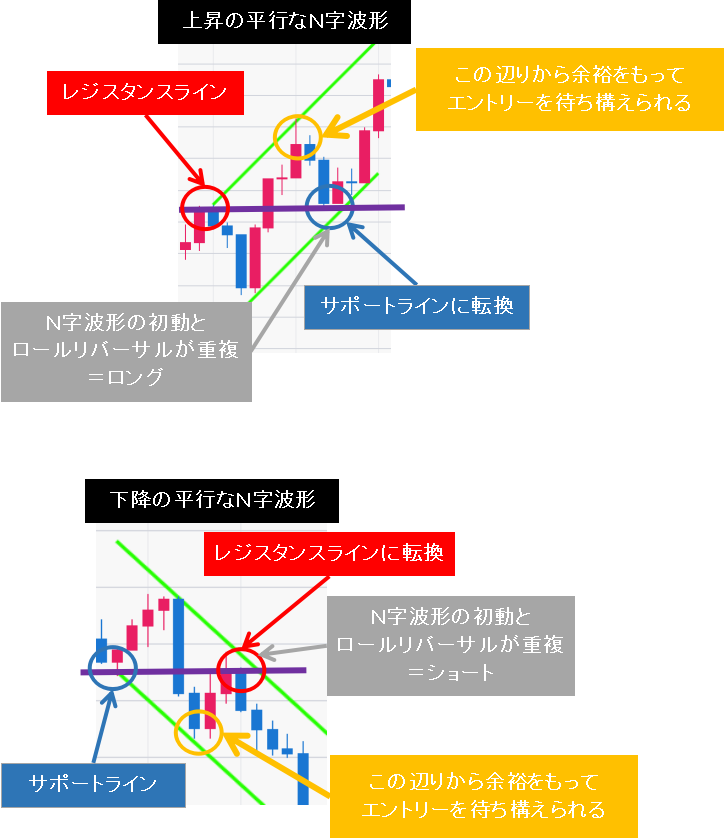

その上で先行テクニカルでは、利益率に加えて精度を高めるべく、

・N字波形

・ロールリバーサル(サポレジ転換)

が重なる下図のようなチャートパターンとなっています。

(上がロング、下がショートです。)

先ほど紹介した重複点テクニカルとは異なり、先行テクニカルでは上の図で示したような「N字波形」「ロールリバーサル」を利用したチャートパターンのみに特化していました。

そのため、重複点テクニカルのような指数計算(足し算)は、先行テクニカルにはありません。

この先行テクニカルは上の図で示したようなチャートパターンのみを待つ、シンプルなデイトレ手法になっているということです。

その上で先行テクニカルでは、1つのチャートパターンにおいて、

・N字波形

・ロールリバーサル

・ローソク足

それぞれに対してエントリー可否を決める明確な基準(ルール)があり、この基準を満たした時にエントリーする流れになっていました。

そんな特定のチャートパターンに特化した先行テクニカルは、ここまで図解したように視点そのものが重複点テクニカルとは違うため、最初に説明したラインを組み合わせる重複点テクニカルと『エントリーの場所』が被ることは基本的にありません。

もちろん、根本には、どちらのデイトレ手法ともにサポレジを使う「ライントレード」ではあることは間違いないです。

ですが、ここまで説明したように、どちらのデイトレ手法とも「特色」「狙い」が異なるため、エントリー場所が被らないことは当然ながら、どちらかが一方から派生した上位互換・下位互換ということも特にありません。

重複点テクニカル・先行テクニカルともに、それぞれが独立した「別物」のデイトレ手法だということです。

どちらのデイトレ手法が簡単なのか?

先行テクニカルと重複点テクニカルでは、どちらが簡単=取り組みやすいのか?という質問を頂くことがありますが、個人差があるのでハッキリと名言することはできません。

ただ言えることは、人によって「向き」「不向き」があるようで、

「1つのチャートパターンのみに特化した先行テクニカルの方が楽」

「複数ラインを組み合わせた重複点テクニカルの方がやりやすい」

など個々で様々な意見があるので、ここまで説明した概要や、案内ページの方を確認した上でご自身の適正と相談して頂くことが最善かと思います。

実際に公式メールマガジンの1通目で配布していた案内ページの方では、エントリーから決済までのロジックを公開しており、充分な参考の要素になると思いますので、ぜひご覧頂ければ幸いです。

以上が先行テクニカルと重複点テクニカルにおける「違い」に関する説明でした。

ここまでの説明を踏まえた上で、この先は得られる収益に直結する、

・トレード回数

・勝率

これらの違いについて比較しながら解説していきますので、ぜひ引き続きお付き合い頂ければ幸いです。

先行テクニカルと重複点テクニカル、どちらがトレード回数は多いか?

まず、どちらのデイトレ手法とも、単一の銘柄だけではなく、複数の銘柄を扱ってトレードしていくことが前提となっています。

いずれの手法であっても、どの銘柄でも有効性が変わらない普遍的なデイトレ手法であり、ポジション保有時間が極めて短いため、複数の銘柄を扱って利益率を高める方針がとても適しているからです。

その上で先ほど説明したように、重複点テクニカルの方がチャートパターンが数多く存在する分、先行テクニカルの方がトレード回数がとても少ないと懸念があるかもしれません。

そんな先行テクニカルは、1つのチャートパターンでありつつ、そのエントリー条件には厳密なルールがあり、

・N字波形

・ロールリバーサル

・ローソク足

これらにエントリー可能となるための厳しい縛り・制約があるので、1つの銘柄で頻繁にトレードチャンスがある手法とは言えないのが実情です。

ただ、実際に実践者の中でも、トレード回数の心配をされる方がいますが、実際にはトレードのチャンスがあったにも関わらず、多くの場合「見逃し」があることで、トレード回数が少ないように感じていたケースが少なくありません。

そんな先行テクニカルのトレード回数に関してですが、この後すぐ実際のエントリー日時とチャート図を掲載させて頂きます。

私がデイトレ手法を継承した上で、資金の一部を任せて運用して頂く「業務提携」をしているパートナーの方(ポンド円を専門にしている方)から、先週分の取引履歴などを「週報」として受け取りこの記事を書きながら確認したところ、ポンド円だけでも3回のトレードがありました。

(この後すぐ、実際のチャート図を日時と共に掲載いたします)

このパートナーの1人は数多くのデイトレ手法を扱う分「ポンド円のみに特化」しており、専業トレーダーで家庭持ちということもあり、夜は家族との時間を過ごすべく東京時間とロンドン時間の前半のみで、実際のトレード時間は9時〜20時頃までという方です。

実際に「2023年6月19日〜6月23日」の1週間で、先行テクニカルのトレードを行ったチャート図が以下になります。

(縦の点線がエントリー場所で、下の日時がエントリー時間です。)

先行テクニカルでは最低でも一度の取引で10%の利益率は出るようになっている上で、この方は先行テクニカルの教材内で解説している、

・ロット変動

・ポジション分割

これらのテクニックを使っており、上の図で掲載した3回のトレードでも50%を超える利益率を出していました。

パートナーの方々は月単位などで履歴を送ってくれますが、この方は専業トレーダーで時間があり「事務作業は先延ばししたくない」という考えとのことで週単位で履歴などを送ってくれており、丁度メールが届いたため早速この記事を書きながら確認して、私の方でチャートをキャプチャさせて頂いた次第です。

ちなみに夜間の時間帯を除いた、ポンド円だけの1週間で3回というトレード回数ですが、利益率そのものは50%を超えるため、客観的に見ても相応の成績と言って良いかと思います。

トレード回数の話に戻すと、期間を月単位に延ばした上で、複数の銘柄を扱い夜間の時間帯での実践も行えば、必然的にエントリー回数が比例して増えるため、この先行テクニカルのトレード回数が増加することは間違いありません。

また、先行テクニカルは特定のチャートパターンのみに特化しているため、多くの銘柄を扱っても混乱せずトレードができる傾向にあります。

ポンド円やユーロ円などの為替通貨とは別の銘柄でも、そのままのロジックでトレードできますので、為替通貨やゴールドはもちろん、225やダウ、個別の株式など・・・トレード対象の銘柄は数多くあるので、扱う銘柄を増やしてトレード回数をまだまだ増加させることは不可能ではありません。

以上を踏まえた上で、長期的に見れば、重複点テクニカルも先行テクニカルもそこまで大差は無いものの、同じ銘柄数を扱う場合は少し重複点テクニカルの方が多い傾向があります。

もちろん、その時期、相場状況によってチャンス訪れる頻度は異なるので「長期的に平均していけば」という話として捉えてください。

ただ、複数ラインを使う重複点テクニカルに比べ、先行テクニカルの方はラインだけを使う1つのチャートパターンのみに特化している分シンプルで、より多くの銘柄を扱いやすいとは思います。

そのため、同じ銘柄数で見た際に重複点テクニカルよりも回数が少ない先行テクニカルでも、実際に多くの銘柄を扱えば扱うほどエントリーのチャンスが比例して増え、当然トレード回数が増加できるはずです。

以上から、トレード回数の比較に関しては、複数の銘柄を扱う前提において、どちらも大差ないと言って良いかと思います。

先行テクニカルと重複点テクニカル、どちらの方が勝率は上か?

まず重複点テクニカルは、

・中長期のライン

・キリ番(ラウンドナンバー)

などを使ったエントリー回避ルールがあり、その分だけ先行テクニカルに比べて若干ですが勝率の向上があります。

ただ、先行テクニカルはそもそもチャートパターン内における、

・N字波形

・ロールリバーサル

・ローソク足

これらの条件が極めて厳密な制約・縛りがあるので、上記のエントリー回避ルールを使ったからと言って、大きく勝率が向上するわけではありません。

むしろ先行テクニカルに、今挙げたエントリー回避ルールを適用すると、大して勝率が上がらないにも関わらず、トレード回数が激減するデメリットが生じてしまいます。

そのため、結果的に月単位などで見た利益率が大幅に少なくなるわけです。

ですので、先行テクニカルに関しては極めて厳しいチャートパターンのみに特化して利益率に注力していました。

とは言え、先行テクニカルは厳密なるルールに沿ったチャートパターンを使っている影響もあって勝率は9割近いので、客観的に見た数字としては高い方だと思います。

対して重複点テクニカルは、先ほど挙げたようなエントリー回避ルールもあり、先行テクニカルよりも若干ですが高い勝率になっていました。

まとめ〜先行テクニカルと重複点テクニカルの比較〜

ここまでは先行テクニカルと重複点テクニカルに関して、

・ロジックの違い

・トレード回数

・勝率

これらに分けて説明させて頂きました。

その上で図解したように、どちらのデイトレ手法も異なる特色・狙いがあり、単なる派生した手法ではなく、一方が片方の上位互換や下位互換ということもありません。

それぞれのデイトレ手法が「別物」であり、エントリー場所が被ることは基本的にないのが実情です。

そして、どちらのデイトレ手法とも共通して、エントリーから決済までのポジション保有時間が短いことが特徴となっています。(長くても2,30分程度が平均)

そのため、同じ口座内で両方のデイトレ手法を並行して取り組み、1日単位はもちろん、月単位の利益率を大きく飛躍させている実践者の方も少なくありません。

各デイトレ手法でエントリー場所が被らず、ポジションを保有している時間も基本的に重ならないため、2つのデイトレ手法を並行してトレード回数が倍増し、多くの方が単純に利益率の大幅な増加を実現できています。

どちらの手法もラインを引く行為は変わらないので、同じチャート設定で各銘柄の監視ができるからこそ、特にトレードの負荷が増えることもなく、割と多くの方が並行して実践されていました。

ただ、ここまでの説明における注意点として、

・トレード回数

・勝率

これらに関しては大前提として「トレードルール」を守れてこその話となります。

そもそも教材内で解説しているトレードのルールを無視したり、勘違いやミス、見落としがあれば、トレードの回数も勝率も全く違うものになってしまうからです。

ですので、そのような事態にならないよう、どちらのデイトレ手法とも、

・総合サポート

・トレード添削

この2つを回数無制限にて実施していました。

実践者が自ら開発してデイトレ手法であれば、勘違いやミス、見逃しなどは起きにくいと思いますが、私という第三者が提供する以上、まずはトレードのルールそのものを正しく理解して頂くことが欠かせません。

そんな理解の度合いに関しては、どうしても実践者側のトレード経験値によって左右されるので、個人差が出ることは仕方ないと思います。

だからこそ、質問・相談を取り扱う総合サポートに加え、実際のトレードやバックテスト、フォワードテストの結果に対して1件ずつフィードバックを行うトレード添削を「無制限」に実施して各個人の理解度を高めていました。

特にトレード添削は、1件1件のトレードを図解で添削していくため、それぞれのデイトレ手法を習得するスピードが早まったと言って頂くことが多くなっています。

ただ、このようなデイトレ手法の提供やサポート、トレード添削をきっかけとして、先ほども少し触れた「私の資金を運用してくれるパートナー」を1人でも多く増やしていくことが私の目的になっていました。

そんなパートナーがより多く増えることで、私自身の長期的な「利」が見込めるからです。

また、それは収益的な面だけではなく、人生の充実度を高めるような、長い付き合いができる人間関係の構築にも繋がっています。

そのために質の高い(利益率が高い)デイトレ手法の提供、そして習得して頂くためのサポートや添削を徹底していくことを、何よりの最優先としていた次第です。

そんな教材やサポート・添削を付けている、この記事で紹介した先行テクニカルと重複点テクニカルに関しては、下記の公式メールマガジン1通目にて案内ページを配布させて頂いておりました。

どちらの案内ページとも、エントリーから決済までの詳しいロジックを、実際のチャート図を使って図解しており、1つの参考資料としても有益にご利用頂けると思いますので、ぜひご覧頂ければ幸いです。

杉原。

教材のQA~スプレッドが広いボーナス口座で練習は有りか?~

杉原です。

XMなど、ボーナスに優れている業者で、まだ相応のボーナスが残っている・・・というトレーダーの方は割と少なくありません。

ただ、入金ボーナスなどが使える口座タイプは、どうしてもスプレッドが広くなっているので、私が提唱しているデイトレ手法においては不向きです。

ですが、練習の段階で、残っている余りのボーナスを使う分には、自己責任ですが、問題ないと考えていました。

まず前提として、教材で解説しているデイトレ手法はインジケーターやEAではなくご自身の手動で取り組むため、口座の強制・縛りは無く、そもそも、どこで取り組んでも問題ありません。

ただ、よりスプレッドが狭い方が、

・損切り時の損失を縮小

・利確時の利益を拡大

この2つが自然と達成され、その分だけ当然ながら取引1回あたりの利益率は遥かに向上します。

結果として、長くトレードを続けるほど、圧倒的に狭いスプレッドの口座で取り組む方が、手元に残る収益は増大することは間違いありません。

以上から、教材内でも推奨していた、Exnessのプロ口座などが理想的な口座ということです。(XMならKIWAMI極口座)

以下の記事で比較・解説していますので、必要に応じてご覧くださいませ。

>【最新の比較】Exnessのプロ口座とXMのKIWAMI極口座

以上を前提とした上で、あくまでも練習として余っているボーナスなどを利用し、少しでも利益を確保していく・・・という方針でしたらXMのスタンダード口座などでも特に問題ないと思います。

ただ、スプレッドが明らかに広い分、

・損切り時の損失が拡大

・利確時の利益が縮小

するため、利益率そのものは低下することはご了承ください。

以上、よろしくお願いいたします。

重複点と領域の『ポジション併用戦略』について

杉原です。

重複点テクニカルのロジックを1時間足に応用した「領域テクニカル」ですが、それぞれを独立させて実践(運用)するのではなく、

・重複点テクニカル

・領域テクニカル

これらを同時に「同じ口座」で取り組むことにより、相乗効果によって利益をさらに高めることも不可能ではありません。

まず、領域テクニカルはポジション保有時間が多少長めになるため、領域テクニカルでポジションを持った状態で、重複点テクニカルにおけるエントリーのタイミングが訪れることも普通にあります。

もちろん、その際に重複点テクニカル側でもポジションを持てば、万一、両方とも含み損が広がったり、損切りになったり・・・ということがあれば、リスクは大きくなりかねません。

ただ、先に持った領域テクニカルのポジションが

・すでに含み益が出てプラス

・わずかな含み損程度

このような状況であれば、重複点テクニカルのロットを「1万あたり0.1ロット(円換算)」にすれば、そこから含み損が出たとしてもリスクは広がりにくくなります。

重複点+領域の合計ロット数が低くなるからです。

その上で、両手法とも精度(勝率)は高い方なので、チャンス(取引回数)を増やせば増やすほど、全体的な利益率は大きく飛躍します。

実際に私自身、領域テクニカルでポジションを持ちながら、

・重複点テクニカル

・初動テクニカル

・先行テクニカル

・その他の短期ノウハウ

これらでもエントリーして利益を高めることも少なくありません。

領域テクニカルのポジションを決済するまでの間に、重複点テクニカルをはじめとする別の短期ノウハウで利益を上げているというわけです。

ただ万一、両方ともポジションが大きくマイナスになる際のリスクを考え、重複点テクニカルなど短期ノウハウ側のロットは最大でも「1万あたり最大でも0.1ロット」までに抑えることを注意点としていました。

(もちろん、そもそも領域テクニカルのポジションで大きな含み損が出ている場合には回避が無難です。)

ただ、繰り返しになりますが、先に持った領域テクニカルのポジションが

・すでに含み益が出てプラス

・わずかな含み損程度

このような状況ならば、後からエントリーする重複点などの短期ノウハウ側のロットを大きくしなければ、両者のポジションを同時に持つことは問題ありません。

少なくとも両者とも利確になる可能性の方が大いに高いので、当日の利益が大きく高まることに繋がります。

逆のパターン

逆に、重複点のポジションを先に持っていた際に、領域テクニカルのチャンスが来た場合はどうすれば良いかについて解説させて頂きます。

正直なところ、重複点はポジション保有時間が極めて短いので、このパターンはそれほど多くはありません。

ただ、実際に私も極稀に遭遇しますし、発生する確率は決して0ではないので、言及させてて頂く次第です。

まず、先ほども書いたように重複点は、ポジションを保有している時間が非常に短い傾向にあります。

その上で、精度を高めつつ含み損・損切り幅を抑え込むことで「ロットを大きく」していました。

そんなロットの大きさがあるため、すでに重複点の方でポジションを持っている際に、領域テクニカルでもエントリーするとリスクが大きくなります。

もちろん、後からエントリーする側となる領域テクニカルのロットを3分の1以下にすれば、それほどリスクは大きくならないかもしれません。

ただ、重複点側が決済されるまでの時間が短いので、利確/損切りのいずれかを執行するまで「待ち」、その後に通常のロットで領域テクニカルのエントリーを行う方が効率的です。

まず少なくとも、領域テクニカルの方は重複点テクニカルとは異なり、1時間足ベースなので、エントリー直後から一気に利確まで進むよりも、時間を掛けて利確に至る場合の方が多い傾向にあります。

多くの場合、領域テクニカルのチャンスが来ても、重複点テクニカル側のポジションを決済するまで待ち、その後から領域テクニカルのエントリーを行っても、すでに利確ポイント近くまで進んでいることは基本的にありません。

以上から、

先に重複点テクニカルのポジションを保有

↓

その際に領域テクニカルのチャンスが到来

この場合は、まず重複点テクニカルのポジションを決済し、その後、落ち着いて領域テクニカルのエントリーを通常のロットで行う・・・このようなスタイルが効率的となるわけです。

また、その際のコツとしては、後からエントリーする側となる領域テクニカルのエントリーは、できる限り利確の方に進んでいない状況でポジションを持つと、利幅が減らないので有効となります。

むしろ、領域テクニカルは1時間足という上位足ベースなので、ある程度の含み損が避けらないため、

「本来、丁度のタイミングでエントリーした場所から見て含み損が出た状況」

でエントリーすると、利幅が大きくなるので、その分だけ一度の取引で得られる利益率が向上するので有効です。

丁度のタイミングでエントリーしていたら含み損でマイナスになっていたところ、あえて逆行したタイミングまで「待ち」、そこでエントリーして有利な価格帯でエントリーしていく戦略になります。

この戦略であれば、

・ロングで言えば、より安い価格で

・ショートで言えば、より高い価格で

それぞれ「有利」な価格でポジションを持てるので、自然と利幅が広がり利益率が向上するわけです。

(また、万一、損切りになった場合でも、損切り幅が少なくなるメリットもあります)

もちろん、そんな有利な価格帯にならずに、そのまま利確の方向に進んでしまうケースも0ではありません。

その場合、私はエントリーを見送っていました。

利確の方向へと進んでいる場合、どんどん利幅が減っているため利益率が下がる上に、そこから損切りになった際の損切り幅が大きくなるリスクがあるからです。

ですので、丁度のタイミングでエントリーできない場合、私はあえて少しでも有利な価格帯になるまで待ってエントリーして、有利な価格帯にならなかった場合は見送るようにしていました。

ここまでの流れをまとめると以下のようになります。

重複点テクニカルでポジションを保有中に領域テクニカルでチャンス到来

↓

まずは重複点テクニカルを決済するまで待つ

↓

重複点テクニカルのポジションを決済後、領域テクニカルを丁度のタイミングでエントリーしていた時より、有利な価格帯になるまで待って領域テクニカルでエントリー

(ただし、有利な価格帯にならない場合は見送り)

まとめ

以下、本講座のまとめです。

●領域テクニカルでポジション保有中に重複点テクニカルでもエントリーする場合

後からエントリーする重複点テクニカル側のロットは最大でも「1万あたり0.1ロット(円換算)」に抑えること

→先にポジションを持っていた領域テクニカルと、後から持った重複点テクニカル側のロットを合算した上で、万一そこから逆行してもリスクを抑えられるから

→そもそも両手法とも勝率を重視しているため、取引回数を増やすほど全体的な利益率が高まるので有効な戦略となる

●重複点テクニカルのポジションを保有中に領域テクニカルのチャンスが到来した場合

まずは重複点テクニカルのポジションを決済するまで待つこと

→そもそも重複点はポジション保有時間が極めて短いので

その決済後、資金を充分に使える状態になった上で、後からエントリーする領域側は通常のロット設定でエントリー

→ただ、利確の方向に進んでいる場合は損切り時のリスクや、利幅の低下(利率の低下)に繋がるので回避

→むしろ丁度のタイミングでエントリーしていた場合から見て、逆行して含み損が少しでも出た段階でエントリーすることで、損切り幅をさらに低くしつつ利幅が大きくなるので有効

以上、参考にして頂ければ幸いです。

杉原。