杉原です。

今回の記事では少し変わった講義を行っていきます。

題して「禁欲(オナ禁)とデイトレの成功」に関する考察で、関係性や原理を含め深いところまで解説していく講義です。

まず、デイトレで安定して勝ち続け生計を立てていくためには「習得こと」「再現できること」「継続できること」・・・これらを避けることは出来ません。

そもそも継続して勝ち続けるためには、有効性が継続する普遍的な本質を「習得」、それを感覚だけでなく体系化するか体系化するか体系化したものを「再現」し「継続」していく必要があるからです。

この3つの内1つでも欠けてしまえば、短期的(数カ月〜1年ちょっとも含む)には勝てても、毎月の収支が何年も安定することは難しくなります。

そんな3つの【壁】を乗り越えるべく「有効な習慣」の中でも最も重要な習慣が「禁欲」であり、異性との性行為を除き、具体的には以下の項目を可能な限り禁じていくことを推奨していました。

- 自慰行為

射精の有無に関わらず、どこかの性感帯に対し性的な刺激を自らに与える行為

- ポルノ視聴

動画や画像に関わらず性的興奮を誘発するものを視覚や聴覚から取り入れる行為

自慰行為を抑制する、いわゆる「オナ禁」だけではなく、ポルノ自体すらも避けて性的興奮そのものを抑制する「エロ禁」を徹底していくことが、デイトレードで成功していく上での【習得→再現→継続】のプロセスに好影響を与えていくと私は実体験やコンサルの経験から確信に近いレベルで考えていました。

(そして、逆に、この性欲のコントロール(エロ禁)のレベルが弱いほど、成功は遠ざかっていくと)

まずはその原理から解説させて頂きます。

自慰行為とポルノ視聴がデイトレードに与える悪影響

そもそも性欲は子孫を残すという生物として「最大の目的」を担う欲求であることは、疑う余地がありません。

その上で、ポルノはここ最近でできたもので、万単位となる進化の過程で触れていないため、我々にとって全く耐性がないと言えるはずです。

そのため、何万年と行ってきた異性との性行為は問題ないものの、これまで先祖が未経験であるポルノ視聴を伴う性的興奮は、DNA的に考えて耐性がないからこそ、脳に多大な悪影響を与えてしまうことが避けられません。

以上を前提とした上で、画像や動画に関係なくポルノは、開発側はリピーターを獲得して利益を上げるべく「より性的な刺激を高める作り」になっており、興奮物質であるドーパミンが過剰分泌されような構成で作られています。

(人類に普遍的な性欲と関連するからこそ強力な作用があり、多くの男性に影響を与えているため、実際にご自身の体験でも思い返してみるとポルノ視聴をリピートした経験があるのではないでしょうか)

このドーパミンは本来、何かを成し遂げるなど、行動に伴って分泌されるホルモンですが、ポルノにより過剰分泌されることで、脳の萎縮が起こると報告されています。

また、何万年も前から、本来なら目の前の異性との性行為によって起こるものだった性的興奮が、ポルノにより擬似的に起こってしまうことで、本能レベルでの自己肯定感の大きな低下が生じやすいと考えられるのが実情です。

(自分には性行為を行う異性がいないためポルノで性的興奮を得てしまっていると脳に情報を与えていたり、後ろめたさなどを大なり小なり感じやすいため)

何より、ポルノが出始める前まで、何万年も前から性的興奮は性行為に伴うものであり、最終的に子孫を残すという極めて膨大なエネルギーを消費する行為に他ならなりません。

以上、

- 1.ドーパミン過剰分泌

- 2.自己肯定感の低下

- 3.膨大なエネルギー消費

これらに伴って、ポルノ視聴により以下のような、デイトレードに関連し具体的な悪影響が発生すると考えられます

脳機能低下

脳の萎縮により、脳の正常な働きが出来にくくなり、まずは習得段階の理解がずれやすくなります。

具体的には、体系化されたデイトレ手法などを学び、習得しようとする際に、記憶力や集中力の低下によって、記載事項や図解事項で解説されている内容を誤認する懸念です。

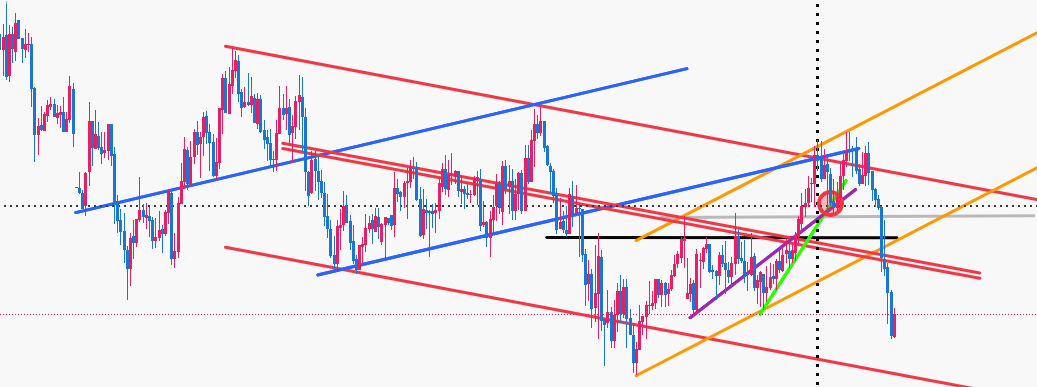

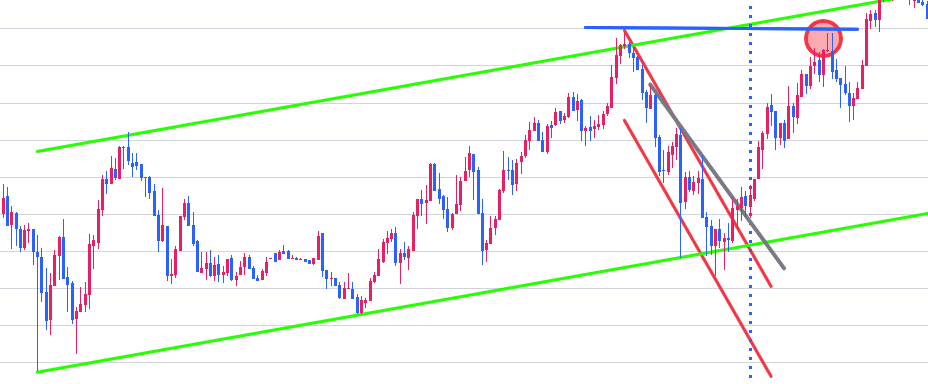

また、集中力の低下は、デイトレ手法の代表格であるラインで言えば、ラインを引く際にも気づかぬ内に頂点がズレていて不適切なラインになって、本来はエントリーすべきでない場面でのエントリーを起こすことも少なくありません。

そんな集中力の低下により、上記をはじめとするミスによる損失を膨らませ、さらにはチャンスを見逃してしまい、本来は得られたはずの利益を撮り逃してしまうという極めて重大な事態に陥るわけです。

善玉のテストステロン低下と悪玉のジヒドロテストステロンの増加

まず大前提として、このテストステロンは活力や意欲を生み出すホルモンです。

テストステロン自体は性的興奮や運動などで高まり、脳機能や行動力を高めたり良い影響を与えるものの、ポルノによって本能レベルでの自己肯定感の低下に伴う多大なストレスと合わさることで、善玉であるテストステロンが悪玉のジヒドロテストステロンに変換されてしまいます。

そんな悪玉ホルモンであるジヒドロテストステロンは、良い影響を与えるテストステロンを低下させるため、先程の脳機能低下を加速させ、行動力の低下にも繋がっていくものです。

特にジヒドロテストステロンによってストレス耐性が大きく低下してしまうことで、デイトレードにおける

「含み損」

「損切り」

「チャンスを待つこと」

「チャンスが思うように来ないこと」

などの決して避けられないストレス要因に対し過剰に負荷を感じやすくなる。

そのため、上記の赤で記した不可避のストレスが発生するたびに過剰にストレスが溜まり、ルール外のエントリーやナンピン、無理なロットでの取引などを行い、1日で資金を大きく減らすことを繰り返すという、多くのトレーダーが経験しがちな負のループに繋がりやすいのが実情です。

また、そんな負のループにハマり込んでしまい、資金を失っては繰り返すことで成功が遠のくことは避けられません。

何より、テストステロンの低下により、成功する上で不可欠な行動力、意欲が低下するため、すぐに投げ出し諦めがち落ち込みがちになり、より成功が遠のく傾向にあると考えていました。

(少なくとも、誰しも何かしらの失敗を経て成功に至るにも関わらず、途中で行動を止めてしまえば成功に近づきにくいのは明白だと思います。)

特に、投げ出す感情になると、自暴自棄になり、ギャンブルのような取引をして一気に資金を溶かすケースが非常に多いのが実情です。

自己肯定感の低下により加速する負のループ

笑いながら怒り狂うことが出来ないように、人間の仕組み上、異なる方向の感情を同時には持てない傾向にあります。

その上で、本能レベルで自己肯定感が大きく低下してしまうことで、常にマイナス方向=ネガティブ方向の感情が強まり、ミスや見逃しのイメージが浮かびやすく、本来の勝ちパターンを見逃し、失敗パターンばかりが目につき、より資金を減らす方向になる傾向があると、多くの方を見ていて感じていました。

エネルギーの消費に伴うトレード時間の縮小

先に書いたように、本来なら性欲は子孫を残すという生物にとって極めて重要かつ最大級の行為に繋がるものであり、莫大なエネルギーを消費するものに他なりません。

射精をするか否かに関係なく、性的興奮だけでも膨大なエネルギーを消費しているということです。

ゆえに、性的興奮を高める作りであるポルノを五感で取り入れてしまうだけでも、性的興奮が過剰になり、エネルギーを大きく消費してしまいます。

結果、常に疲労気味で、トレードに割ける時間も少なくなるのが避けられません。

トレードに充てる時間が少ない分だけ、チャンスでエントリーできないので、得られるリターンも比例して少なくなるのは必然です。

また、エネルギーを大きく消費するため、余計に行動力・意欲を落とし、先程も書いたような、すぐに投げ出し思考になり、ギャンブルのような取引を行い資金を溶かしやすくなったり、すぐに諦めがちになる傾向も多く見受けられます。

思考レベルで遮断し続ける必要性

ここまで書いたように、デイトレードで成功する上では、ポルノ視聴が明らかな「妨げ」になっていると確信していました。

専門家によればポルノ依存は薬物よりも抜けにくい側面があるほどで、思考レベルでしっかり遮断(オナ禁だけではなく思考から禁止していくエロ禁)が不可欠となります。

ここで見逃しがちなのが、18禁のポルノだけではなく、ゲームやアニメも注意が必要な点です。

衣服を装着しているものの、目を大きく鼻を高くなど顔を過剰にデフォルメしたり、バストを過剰に膨らませたり、声も性的興奮を誘発したり・・・ポルノ程ではないものの、無意識レベルで性的興奮を発生させているため、こうしたポルノ扱いではないゲームやアニメも出来る限り割ける方が賢明となります。

某人気アニメ(漫画)のワン◯ースは世界的な人気になっているものの、過剰にバストを大きく目や鼻を大きく描き、無意識レベルで性的興奮を与えられていることで依存になるからこそ、異常な人気に繋がっているとも考えられます。(もちろん、ストーリーの面白さも人気の要因だが、あの画が無ければ、そもそもストーリーに目も向けられず、ここまでの人気にはなっていないと思います)

否定意見の考察

射精は必要という多くの医者が、オナ禁を否定している傾向にあるのが実情です。

ですが、医者は決してポルノを容認しているわけではないのも、また実情かと思います。

実際に多くの医者が射精の必要性を説くと同時に、ポルノの危険性を力説している傾向にあり、YouTubeでもそのような主張をする医師が非常に多くいました。

そもそも射精は、性行為の果に生じるのが何万年の過程で起きていたことで、または、その性行為の経験などを想像した上での自慰行為などで、最終的に至るものです。

ゆえに、異性との性行為で生じる射精や、その経験の想像によるポルノを全く伴わない射精はそれほど問題ではないと思います。

(もちろん、やりすぎはエネルギー消費の観点から良くないので、抑えるに越したことはありません。)

ただ、想像で自慰行為を行うにしても、その想像がポルノを由来とする想像であれば、それが過剰なドーパミン分泌や自己肯定感の本能レベルでの低下などの悪影響が強まるので避けた方が賢明だと思います。

オナ禁は効果が無いという人もいますが、それは思考で遮断できていないケースが大半です。

ポルノの視聴はしたり、射精せずとも性感帯を刺激したり、性的興奮をしているから、効果が出ないのは必然だと考えられます。

オナ禁を包括する思考レベルの「エロ禁」をすべきであり、思考レベルでしっかり遮断していくことで、はじめて効果を発揮できるものです。

デイトレードへの効果

そんなオナ禁を包括するエロ禁の効果は、先程も書いたような悪影響の真逆です。

脳機能や集中力は向上しミスや見逃しの減少、スタミナ増加でトレード時間の延長によるリターンの向上、ストレス耐性の向上により自暴自棄な行動を抑制、自己肯定感の向上により諦めずに継続できるなど・・・

デイトレードにおける効果は簡潔に以上のようになり、逆にポルノを断たないと、先程も書いたような悪影響から抜け出せず何年も何年も、同じこと(負の無限ループ)を繰り返し、いつまでも成功から遠ざかる可能性が高いと思います。

ただ、今この瞬間から思考レベルでしっかり遮断していくことで、普段の思考回路が最適化され、それに伴い全ての意識的・無意識的な行動が根本からすぐに変わっていくので、上で挙げたような効力が発揮されるわけです。

言ってしまえば、ポルノを断ち思考レベルで性欲をしっかりコントロールすることは、デイトレード手法がどうこう「以前」の問題で、スタートラインと言えると思います。

思考レベルでオナ禁とエロ禁をしてデイトレの成功に繋げるコツ

とにかく思考レベルで遮断することです。

真っ赤で酸っぱい梅干しを栗に含むイメージを強く想像しただけで、唾液が溢れるように、イメージは「即座」に身体へと影響を与えます。

性的興奮に繋がる思考をしただけで、影響があるということです。

それが悪影響のトリガーになるからこそ、思考レベルでコントロールすべきであり、思考のコントロール(マインドセット)は避けられません。

また、遮断していても、突発的にポルノを見たくなるタイミングがあるかと思います。

それが突発的なストレスです。

ポルノは快楽物質であるドーパミンを即座に分泌してくれるため、ストレスを強く感じた際に、脳が今すぐにドーパミンを分泌しようとして、過去の経験から素早くドーパミンを分泌する行為へと導きます。

それがポルノというケースが多いため、ストレスへの対抗として、せっかく遮断しても、ついついポルノに手が伸びてしまい、制約と誓約を破ってしまいがちなのが実情です。

そこで有効な対症療法は「アンガーマネジメント」になります。

イラッとした時に、まずは落ち着いて数秒我慢することで、徐々に怒りが収まる習性を利用したアンガーマネジメントを利用し、ポルノを見たくなった際に、数分以上の深呼吸を続けていく流れです。

すると、トリガーになったストレスが薄まっていくため、それと比例してポルノへの意識も薄らいでいくので、そのまま深呼吸を続けていき、ポルノに手を伸ばさずに済む傾向があります。

その連続で、ストレスにより突発的にポルノに手が出そうになるのを抑制し、ポルノ断ちが習慣化していくわけです。

(このアンガーマネジメントはポルノ対策はもちろん、自暴自棄なデイトレの取引にも有効)

ただ、これはあくまでも対症療法に他なりません。

ポルノを「我慢」することもストレスの1つであり、断つ我慢よりも得られるメリットに目を向けてポジティブな過剰でポルノ断ちを行っていくのが有効です。

メリットの1つは、上で挙げていたデイトレードへの好影響など。

その他、エロ禁やオナ禁と複合して効果などの検索ワードで調べれば、先人たちが記した、あらゆる効能が山ほど出てくるので、モチベーションの向上と共に、ポルノ断ちを我慢の伴うストレス行為ではなく、多大なメリットを得られるポジティブな行為と捉えられ、自然と継続しやすくなるはずです。

効能は多々あるものの、自己肯定感や見た目の向上を筆頭に、あらゆる要素が好転していく傾向が考えられます。(当然、思考レベルでエロ禁してこその話)

ちなみに、ポルノ断ちの効果がすぐに出ているのが分かるのは、髪質と肌質と体臭です。

地肌も顔も無数の毛穴があるが、性的興奮によってジヒドロテストステロンが分泌されると悪性の皮脂が多く出て、体臭が臭くなるだけではなく、毛穴が奥から詰まり上の生え方に影響が出て髪質が乱れたり、顔がざらつきやすくなります。

ポルノを思考レベルでしっかりと断ち、そんな悪性の皮脂が出なくなると、毛穴が奥から詰まりにくくなるので、根本からスムーズに髪が生えるためサラサラになりやすく、食事やストレス由来のニキビ以外での肌荒れも消えて顔がツヤツヤになる傾向があるわけです。

そして、毛穴の奥が詰まらないと、引き締まる部分がしっかりと引き締まって見えるため、顔が端正になっていく・・・

こうした見た目の変化は、数日の内に自身の手(触覚)や目(視覚)で確認ができ、ジヒドロテストステロンを抑制できてテストステロンが高まっている証拠であると考えられます。

ポルノ断ちが上手く進んでいるかのチェックは、上記の確認で簡単にできるので参考にして頂ければ幸いです。

そして、その過程で先程も書いたようなデイトレードへの悪影響が「反転」し、好影響のループに入っていくようになります。

俯瞰の視点

その他のコツとしては、常に俯瞰で自分を見ることでです。

理想の自分は「ポルノごとき」に性的興奮を覚えてエネルギーを大きく消費する人物なのかー?

もし亡くなった親族、先祖が見ていたらー?

などと考えると、情けなくてポルノを見るなんて出来ない・・・と、大きな効果を得た人も少なくありません。

何より、あらゆる成功者はテストステロンが高いことは有名な話であり、テストステロンを低下させるポルノに手を出すほど成功から遠ざかってしまう傾向にあります。

ポルノ断ちを継続するために、2週間に一度、1時間だけ許可する・・・なども、まぁ有りかもしれません。

徐々に遮断のレベルを高める過程で、元々の依存度が高ければ、まず1週間や2週間など徐々に進めていくのも有効だと思います。

(もちろん、一気に断つのが最良であり最善)

ただ、もし徐々に進める場合、解禁する日のその時間以外は、しっかりと思考レベルで遮断し続けることが必須です。

失敗例の多くは、思考で遮断できておらず、日々、思考内で性的な興奮をしてしまい、最初の方に書いた悪影響にハマりがちなのでご注意ください。

ちなみに、思考レベルから遮断しポルノ断ちが上手くいくと、中には途中で鬱状態を感じる人もいるようです。

これは単純な話で原理があります。

まず、今までポルノを軸とした性的興奮が日々の快楽(ドーパミン)や癒やしになっていて、日常におけるストレスとのバランスを取っていた・・・

しかし、そんなポルノ由来の性的興奮が0になることで、日常のストレスを多く感じると、これまではポルノなどでストレス発散ができていたものの、その発散が無くなったためストレスの方が勝り、一時的に鬱傾向を感じやすくなるのが根本の原理だと考えられます。

ただ、そんなポルノ断ちに伴う鬱は一時的です。

というのも、思考レベルでしっかり遮断できていれば、あらゆる効果効能が現れるため、様々な面で好転が見られること自体が快感になってきます。(日常的なストレス発散が自然と行える)

そして何より、ジヒドロテストステロンの抑制とテストステロンの向上により、根底からストレス耐性が高まることも含めると、そういった鬱は一時的に感じるはずです。(今まで感じていたストレスが大した事ないと思えるため)

だからこそ、そんな一時的な鬱は途中過程であり、上手く行っている証拠でもあるので、そこで再びポルノに手を出し依存することはNGとなります。

そんな時は先程も触れた「アンガーマネジメント」をはじめとする対症療法が有効です。

その繰り返しでジヒドロテストステロンが低下しテストステロンが高まる中でストレス耐性が勝ったり、自己肯定感が向上することで、日常で今まではストレスと感じていたものが、特に大した事ないと思えるようになる可能性が高まります。

だだ、根本療法で考えれば単純な話で、人生を賭けて取り組むものに没頭し続ければ良いだで、それが本質的な解決方法だと私は考えていました。

要するに、外部刺激による外側からのドーパミン(※)ではなく、自分の内側から発する人生を賭けて取り組みたい欲によって生じるドーパミン<に沿って日々を満たし生活していくということ・・・

※ポルノ、ギャンブル、アルコール、甘い物、、、とにかく五感によって外部から受ける刺激でドーパミンが出るもの

そんな内側からのドーパミンで満たしていくことが「本来」の在るべき姿であり、それが本質的な成功であり、共通点に他なりません。

最後に、射精しないだけ、ポルノを見ないだけーでは効果はなく、性感帯を刺激しないこと、そして、思考レベルで遮断していくことで、はじめて効果が出るという点が、非常に重要な点なのでご注意ください。

途中で少し触れたように、酸っぱい梅干しを想像したら唾液が出るように、脳は「思考しただけ」でも反応し、ホルモン分泌などを「自動」で即座に行う機能があり、いくらポルノ視聴を制限しても思考レベルでポルノ依存があると性的想像を行うことがポルノ視聴を行い続けているのと同じときの反応を脳が行うからです。

デイトレードで生計を立てるべく安定的に勝ち続けるためには、

これらのために、この記事で解説したように、こうした脳機能の最適化は不可欠であり、もはや手法以前の問題であり、スタートラインと言っても過言ではありません。

こうした【制約と誓約】により、自身の器が最適化されていき、その器に応じて得られるリターンが自然と増え、成功に近づいていく・・・そういった傾向が、自身やコンサルなどの経験を踏まえ確信的に感じていた次第です。

以上、あくまでも個人の主観ですが、デイトレードでの成功と禁欲(オナ禁・エロ禁)との関連を、論理的な考察と経験を踏まえ解説させて頂きました。

1つの参考にして頂ければ幸いです。

この記事では触れて来なかった、デイトレで生計を立てるべく具体的なデイトレ手法などの解説も当ブログでは行っているので、良ければ下記の目次から、他の記事にも目を通してみてください。

(エントリー〜決済までの図解も行っています)

>ブログの目次はこちら