杉原です。

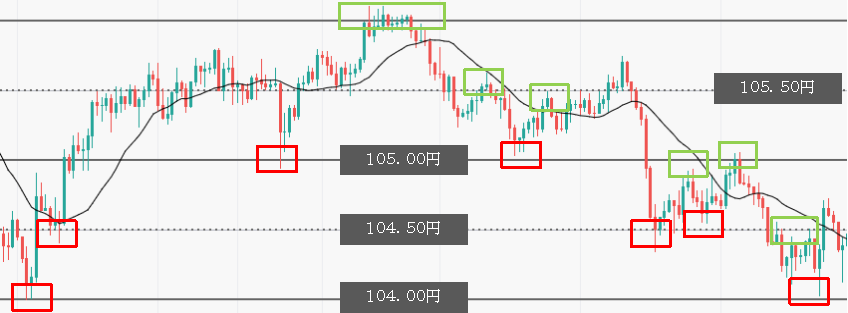

本記事では、私が得意としている下図のような「キリ番(ラウンドナンバー)」を使ったFXのデイトレード手法を解説させて頂きます。

このデイトレ手法は勝率が高さに加え、『含み損』が非常に少ないため、ロット数を上げてトレードができることが大きなメリットです。

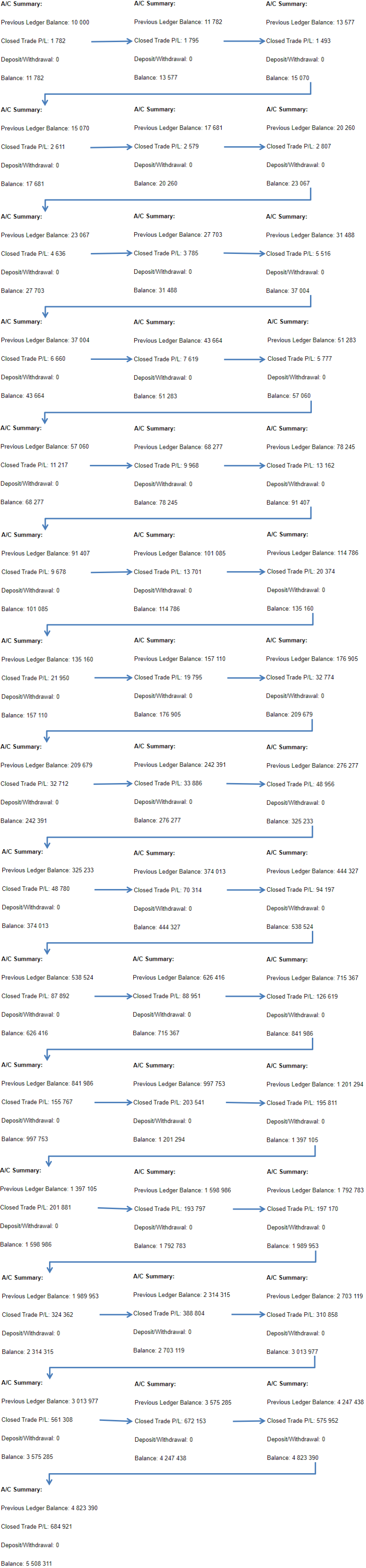

そんな今回の記事で解説する、勝率の高さを保ったまま「ロット数」を上げられるFXのデイトレ手法によって、私自身と私がFXのデイトレ手法を継承した方々が、下記のような高い利益率を1日で出せるようになっています。

今回はそんな1日10%台の利益率を出せているデイトレード手法の一部を、実際に行ったトレードを例にチャート図を用いながら、

エントリー

決済(利確、損切り)

における条件まで掘り下げて解説させて頂きたいと思います。

キリ番を使ったデイトレード手法のエントリー条件

エントリー条件の具体的な話に入る前に、キリ番を利用したデイトレ手法の有効性を感じて頂くためにも、キリ番の仕組み/ロジックを簡単に解説させてください。

FXのデイトレードにおけるキリ番(ラウンドナンバー)の仕組み

まずキリ番(ラウンドナンバー)は、デイトレーダーだけではなく、非常に多くのトレーダーが意識する価格帯である事は間違いありません。

そのため、相場(ローソク足)がキリ番付近に近付くと、そのキリ番の価格帯が、

・サポートライン(支持線)

・レジスタンスライン(抵抗線)

のように機能します。

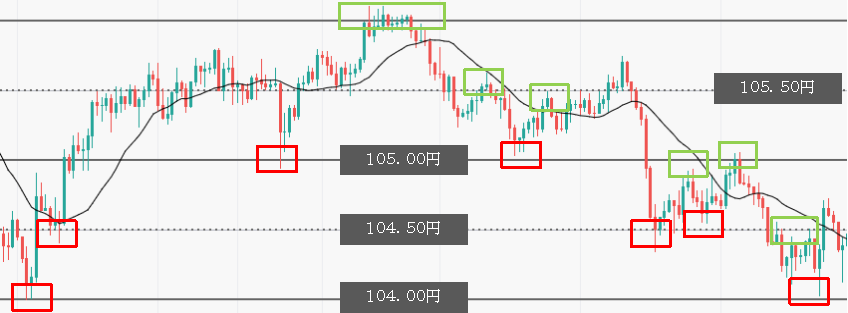

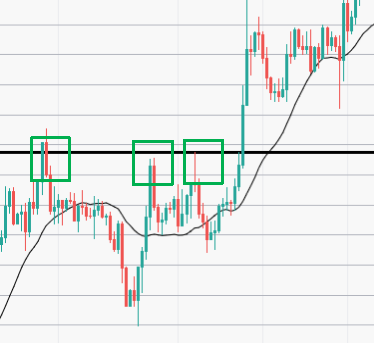

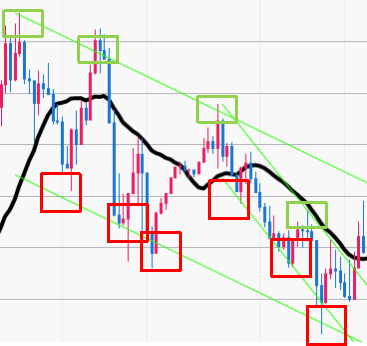

下図の赤枠がサポートライン(支持線)、緑枠がレジスタンスライン(抵抗線)として機能しているキリ番の例です。

このようにレジスタンスライン、サポートラインとしての機能をキリ番が果たしやすい事から、

・すでにポジションを持っているトレーダーは、キリ番を目安に利確を狙う

・ポジションを持っていないトレーダーは、キリ番付近で逆張りエントリーを狙う

という行動に出る傾向が非常に高くなります。

そんな性質を利用し、キリ番を使った逆張りのデイトレードを仕掛けていくのが、今回の記事で解説する、

「含み損ほぼなし。キリ番を利用した「負け知らず」の聖杯に近いFXのデイトレ手法。」

にほかなりません。

では、この先は具体的なエントリー条件や決済条件について解説させて頂きます。

「逆張り」と表現しましたが、私が主戦としている時間足は

「5分足」ということもあり、短期視点での逆張りとなっています。

中長期視点では逆に「順張り」になる事もあり、私が逆張りでロングを狙う際に、中長期視点は順張りのロングを狙うような場面にも成り得るため、このデイトレ手法が持つ有効性の高さを表せている原理です。

エントリーのロジック

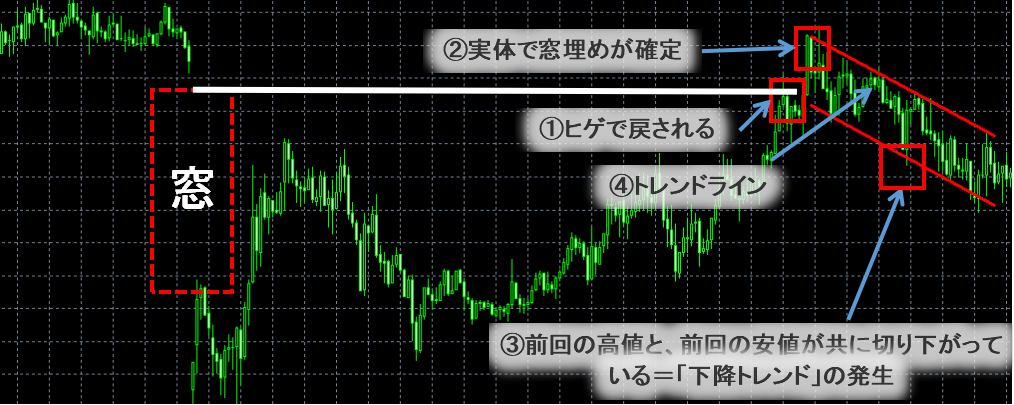

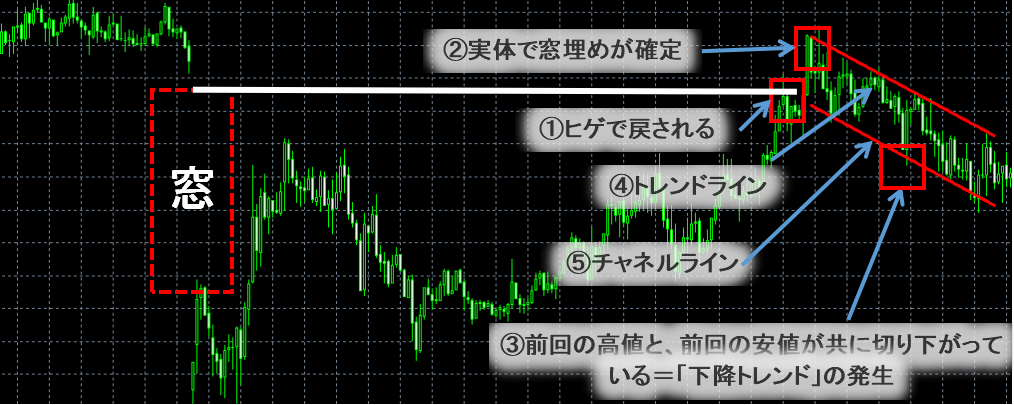

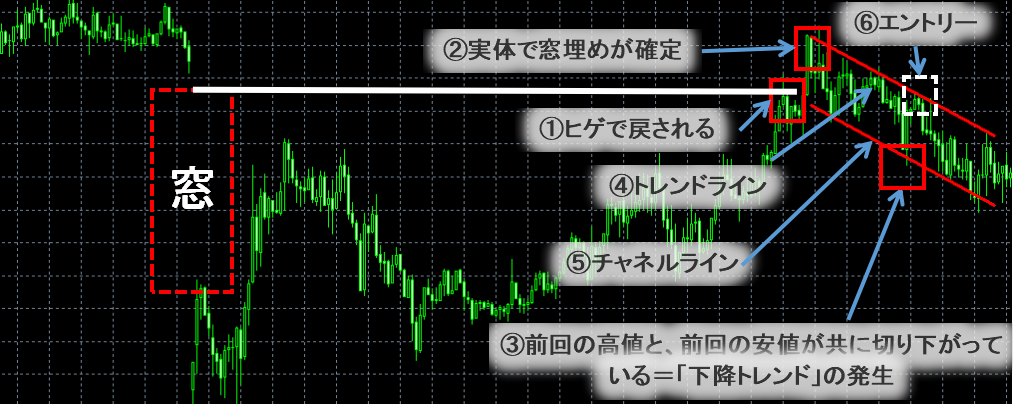

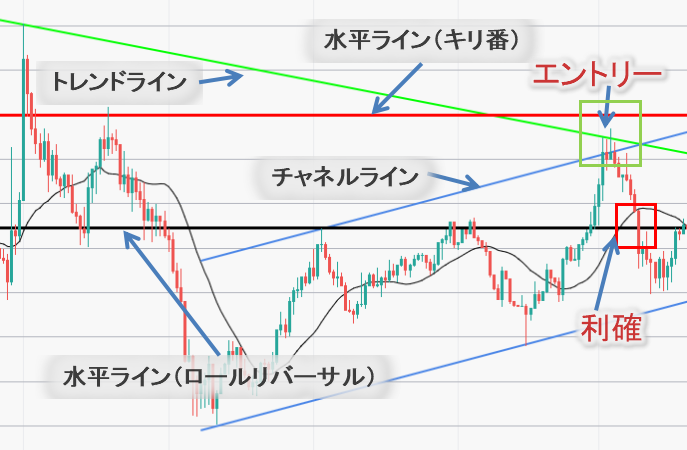

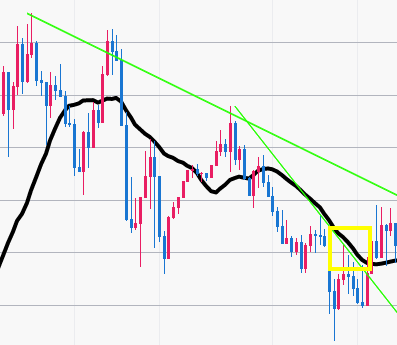

下図が、当デイトレード手法のチャート図です。

早速、まずは簡単にチャート図の説明をさせて頂きます。

上図はドル円の5分足で、チャートに描かれているテクニカル指標は以下のとおりです。

- キリ番=サポートライン(支持線)

→黒の点線

- 移動平均線

→緑、オレンジ、青の順に期間が長い単純移動平均線(SMA)

- チャネルライン

→黄緑の下降トレンドラインと対になるアウトラインの組

- エントリー場所

→黒枠で図示したローソク足

以上が5分足チャート図の簡単な説明になります。

その上で前述のとおり、キリ番にローソク足が近づく際の「逆張り」を狙っていくのが、本デイトレード手法のポイントです。

ですが、単純にキリ番のサポートライン(支持線)を頼りにするだけでは逆張りの根拠が弱い事は否めません。

そこで、

・チャネルライン(アウトライン)によるサポート

・移動平均線のサポート(チャート図の青い移動平均線)

も同時に発生している事を確認し、根拠を強めていました。

キリ番1つによるサポートだけでは、「買い(ロング)」の注文を出すトレーダーはまだ少ないと考えられるため、

・チャネルライン(アウトライン)によるサポート

・移動平均線のサポート(チャート図の青い移動平均線)

が重なり、

・逆張りのエントリーを狙うトレーダー

・損切りまたは利確を狙う売りポジション保有中のトレーダー

と言った各々のトレーダーが「買い(ロング)」の注文を出してくるタイミングを狙っていくわけです。

ちなみに、青の移動平均線は5分足チャートにおいて多くのデイトレ―ダーが意識する120本平均線となっています。

また、この5分足120本平均線は、30分足チャートになると20本平均線となり、一般的な短期移動平均線であると同時に、ボリンジャーバンドの基準線としても非常に多くのトレーダーに意識される平均線になっていることは間違いありません。

そのため、この青の移動平均線はデイトレーダーはもちろん、中長期のスイングトレードを主体とするようなトレーダーにも意識されるので、サポート(支持)として有効に機能をしやすいわけです。

以上、ここまでは、

・キリ番(黒点線)

・チャネルライン(黄緑のライン)

・移動平均線(青い移動平均線)

がサポートライン(支持線)として重なる事によって、非常に多くのトレーダーが「買い(ロング)」の注文を出す傾向が高まるので、このタイミングを狙って逆張りロングを狙うという話でした。

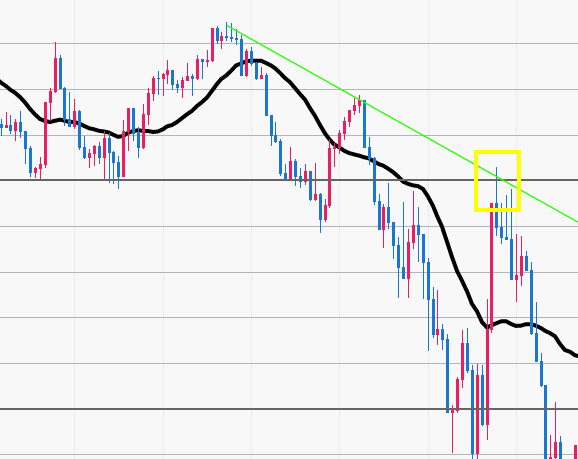

その上で、このデイトレ手法では、さらに精度を高めるためにパーフェクトオーダーも利用しています。

パーフェクトオーダー:複数の移動平均線が同じ方向に対し期間が長い移動平均線順に並んでいる状態

このパーフェクトオーダーも、本チャート図では買い方向に発動しているため、よりロングでのエントリーにおける精度を強く高めてくれているわけです。

ただ、実際のところ、上図における最も期間が長い移動平均線が、前述のとおり青(5分120本=30分20本)でした。

ゆえに、上図3本の移動平均線では、短期視点のデイトレーダーからFXのデイトレード~短めのスイングトレードまでの動向までをカバーしているに過ぎません。

要するに、長めのスイングトレードを行うような長期トレーダー勢の動向をカバーできていないわけです。

その上で、より勝率を上げるためにも、長期トレーダー勢も同時に買い(ロング)方向の意識が高い状況である方が望ましい事は間違いないと思います。

幾ら短期~中期トレーダーが買い(ロング)の注文を多く出しても、そんな長期トレーダーが売り(ショート)を強く意識するようであれば、トータルの売買バランスは拮抗してしまう可能性が否めません。

つまり、結果として買いが優先にならず、場合によっては逆行して損切りになる可能性もあります。

以上から、長期トレーダーが売り(ショート)意識していない事、その上でできる限り長期トレーダーも買い(ロング)を意識している事が望ましいというわけです。

そこで、下図のように長期の移動平均線も含めたパーフェクトオーダーが成立している場面をエントリー場所として狙っていたのでした。

上図の移動平均線は、

緑→オレンジ→青→黒→紫

の順に期間が長くなっており、短期~中期~長期すべてを網羅した5本のパーフェクトオーダーが成立しています。

よって、

・短期

・中期

・長期

という、どの視点で見ても売り(ショート)は入りにくい状況であり、むしろ買い(ロング)の注文が入りやすい状況だということです。

だからこそ、ロングでエントリーした後は逆行せず、ほぼ含み損がないストレス0のデイトレードができていました。

勝率が高い状況のまま、含み損がほぼないということは、ロット数を相応に高められるようになります。

そのため、得られる利益率もそれなりに高くなってくるわけです。

以上が、本FXのデイトレード手法におけるエントリー条件と、そのロジック解説でした。

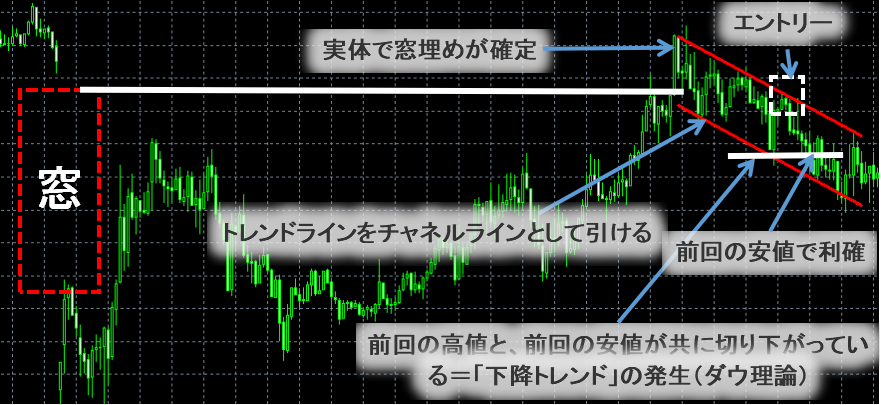

キリ番を使ったデイトレード手法の決済条件

ここからは、利確→損切りの順に、決済条件について解説させて頂きます。

利確のロジック

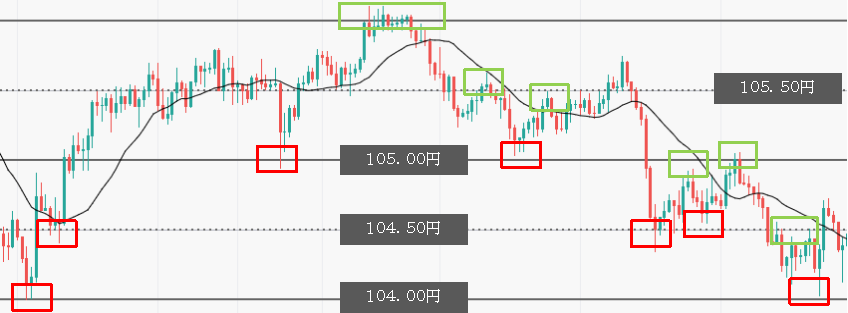

当FXのデイトレード手法では、エントリーした地点から最も直近のサポレジ(サポートラインまたはレジスタンスライン)で利確します。

今回の例ではロングでエントリーしているため、最も近いレジスタンスライン(抵抗線)にて利確するということです。

その上で、下図のようにオレンジの移動平均線が、一番近いレジスタンスラインですので、オレンジの移動平均線に触れる前に利確しました。

そのため、5分足が2本分なので、約10分以内という相応の短時間での利確でした。

この後もじわじわと上昇を続けてはいるものの、少しでも逆行の要素が出始める段階で、即座に利確をする方が「無難」「確実」だと私は考えています。

1つでも逆行の要素が現れれば、そこが逆方向のトレンドにおける「初動」、つまり大きな逆行の「スタート地点」になり、大きな損切りを被る可能性も否めないからです。

ですので、そんな危険を回避する意味でも、利幅をあえて伸ばさずに利確してしまいます。

もちろん、

「利幅を伸ばさなければ、利益もその分だけ小さくなるのでは?」

という意見もあるかもしれません。

ただ、エントリー条件で解説したとおり、当FXのデイトレード手法は、

・キリ番(黒点線)

・チャネルライン(黄緑のライン)

・移動平均線(青い移動平均線)

がサポートラインとして重なって機能しつつ、

・短期~中期~長期という5本の移動平均線でパーフェクトオーダーが成立

している状況であるため、非常に高精度(勝率)でありながら、「含み損」がほぼないようなトレードになっています。

そのため、ロット数を極めて高く設定してトレードができるわけです。

ですので、数十pipsと大きな利幅を取る事なく、得られる利益、利益率は相応に高くなっていきます。

仮に「勝率」が低い上に「含み損」も大きい傾向がある場合、少なくともロスカットや数多くの損切りに備え、ロット数を低く設定せざるを得ないと思います。

逆に、「勝率」が高く「含み損」も低い傾向であれば、十分にロット数を高められるということです。

以上から、ロット数を上げる事で高い利益率を出せるため、あえて時間を掛けて利幅を伸ばす必要はありません。

その分だけ、1回のトレードが短時間で終わるため(この例では10分以内)、別の通貨ペアなどでチャンスが来た際に、すぐにエントリーすることができます。

逆に長時間の保有をしてしまうと、証拠金が足りずに、別の通貨ペアでチャンスが来ても、エントリーができません。

ただ、本デイトレード手法のように極めて短時間で終えられる事によって、別の通貨ペアで発生しているチャンスにも飛び乗れるメリットがあります。

結果として、トレード回数が増えることで、トータルの利益率を高めていける余地があるとうことです。

以上から、本FXのデイトレード手法における利確の場所は、

エントリー地点から最も近いサポレジ

がベストとしていました。

損切りのロジック

利確に対しての損切り条件は、非常に単純です。

エントリー時の条件が成立しなくなった段階で損切りを行います。

本デイトレード手法のチャート図である上図で言えば、

・キリ番(黒点線)

・チャネルライン(黄緑のライン)

・移動平均線(青い移動平均線)

がサポートラインとして重なって機能しつつ、

・短期~中期~長期という5本の移動平均線でパーフェクトオーダーが成立

している状況がエントリー条件であるため、これらの内、どれか1つでも成立しなくなった段階で損切りをするわけです。

つまり、

黒点線のキリ番

緑のチャネルライン

青の移動平均線

のいずれかが、下方に割り込みサポートラインとして成立しなくなった状況が損切りすべきタイミングになります。

ただ、5分足チャートであるため、ローソク足が確定するまでは、仮に下方に割り込んだとしても、下ヒゲを付けて戻ってくる可能性が否めません。

そのため、最終的な損切りは5分足が確定した際に割り込んだタイミングが最適です。

また、いずれか3つのサポートラインが不成立になった場合だけではなく、パーフェクトオーダーが不成立になっても同様に損切りをします。

まとめ。キリ番を利用した「負け知らず」の聖杯に近いFXのデイトレ手法。

以上、今回の記事では、私が1日単位で10%台の利益率を出している、キリ番を使ったFXのデイトレード手法について解説させて頂きました。

改めて、エントリー条件から決済条件までを下記にまとめます。

- サポレジが重複しつつ、短期~中期~長期の移動平均線でパーフェクトオーダーが成立している際にエントリー

→今回の例では「黒点線のキリ番」「緑のチャネルライン」「青の移動平均線」がサポートラインとして重複

- エントリー地点から最も近いサポレジで利確

→例では一番エントリー地点から近かったオレンジの移動平均線

- 1つでもエントリー条件が成立しなくなった時点で即座に損切り

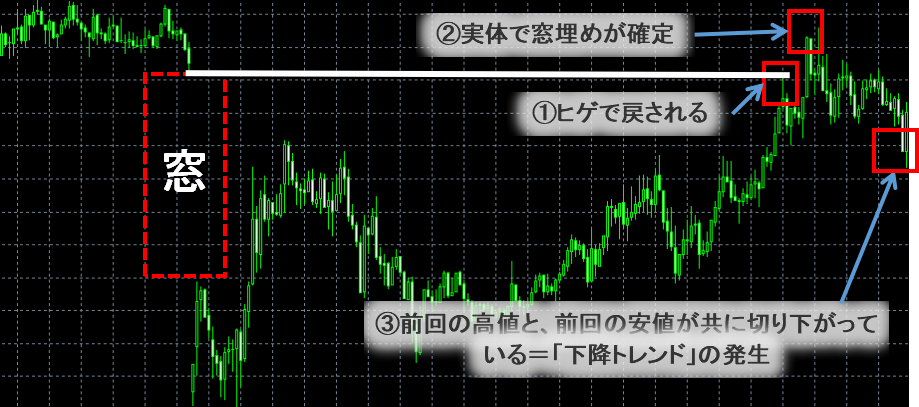

→ヒゲで戻す可能性も考慮し、5分足の確定まで待つ

以上が、エントリーから決済までの条件でした。

私自身、この記事で扱ったキリ番をはじめ、トレンドラインやチャネルラインを含めた、いわゆる『ライントレード』を追究し続けており、下で掲載したようにデイトレードで1日あたり2桁台の利率を出すに至っています。

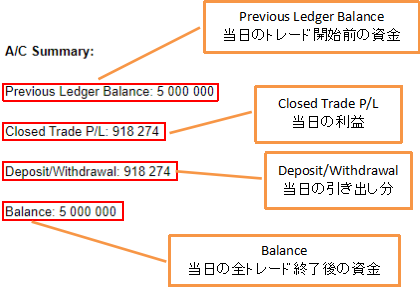

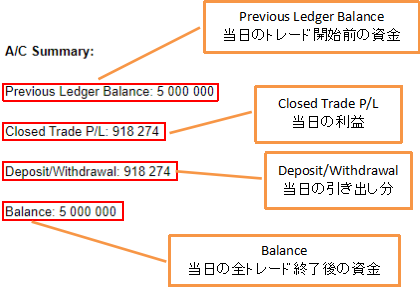

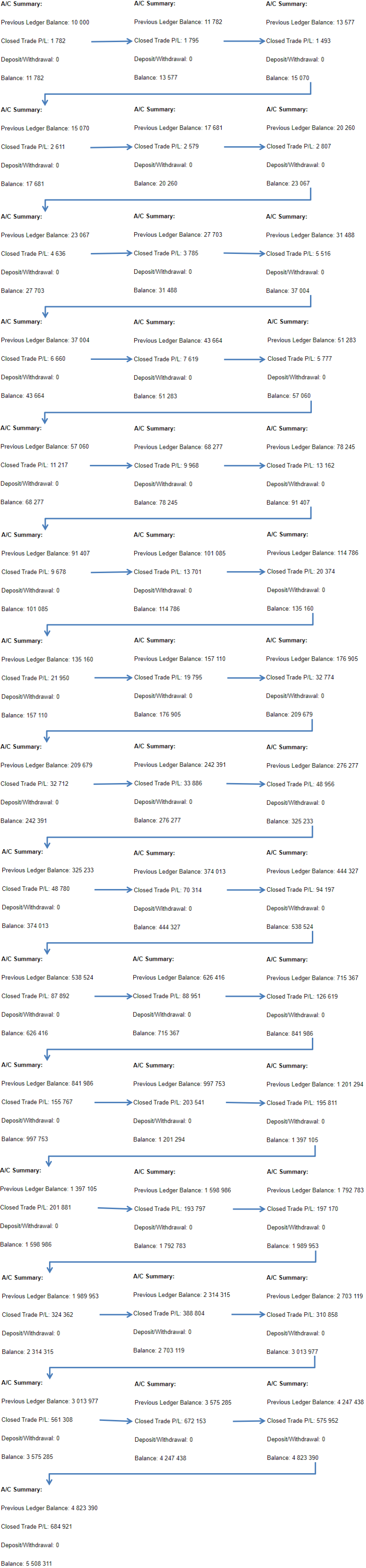

下図は1万円の資金から約500万に増やした際、1日あたり10%以上の利率を維持できた実績画像です。

MT4など取引ツール上の実績は「プログラムによる改変」という捏造や「デモ口座との見分けがつかない」との指摘があったため、取引した翌日にFX業者から送られてくる履歴メールを抜粋しています。

【実績の見方】

画像をクリック/タップすると、全画面表示が可能です。また、右側をスクロールして全部分の閲覧もできます。

▼複利運用で1万から約500万へ▼

上図のように、1日単位で2ケタ台の利益率を安定して出すに至った要因としては、本記事の基本的なロジックに加え、以下のような要点を徹底して押さえたことが挙げられます。

- より大勢のトレーダーが意識する価格帯のキリ番を適用すること

- 勝率と利益率を最大化するための、状況に応じた「損切り」と「利確」の条件を満たすこと

- 毎日必ず訪れる「テクニカルの効き目が弱まる」特定の時間を避けること

- 短期〜中長期まで、多くのトレーダーが意識しやすいラインをエントリー条件に適用すること

- 勝率が低下しやすい「特定の相場状況」を避けるエントリー回避の条件を満たすこと

- ライン以外に目視で確認できる中長期の流れに逆らわず、大きな逆行を避けて勝率の向上させること

上記の要点は一例ですが、本記事の内容とこれらを押さえた上で、2ケタ台の利益率を1日単位で出すべく、感覚的な判断を排除し再現しやすく体系化したデイトレ手法を継承しておりました。

※ラインの組み合わせや強弱によりトレード精度の向上が図れるようになり、現在は移動平均線を使わずとも、1日2ケタ台の利率を維持できるデイトレ手法にアップグレードしています。

そのデイトレード手法は無料の公式メールマガジンを通して、エントリー場所を含む細かなロジックを実際のチャート図を使って解説していました。

メルマガ登録直後にお送りする1通目で、特設資料を使ってエントリーから決済のロジック、実践者の感想や実績も公開中です。

(デイトレ手法の継承企画などのご案内も1通目のメルマガ内でご覧頂けます。)

ぜひ一度、以下より公式メールマガジンの案内ページをご覧頂ければ幸いです。

>『専業FXデイトレーダーの会』無料の公式メールマガジン

【関連記事】

>専業なら知っている。FXでライントレードが勝てる原理。

>極小の含み損。キリ番を使った『逆張り』デイトレ手法をオシレーター無しで実演。

>【図解】水平ラインで1日10%以上の利益率を出すFXのデイトレ手法

>Tradingviewでキリ番を自動描画する便利なインジケーターの紹介

>ブログの目次はこちらから