杉原です。

以前の記事では、

FXのデイトレで「常勝」を実現するテクニカル分析の四大原則

と題して、テクニカル分析で日常的に勝ち続けるための原則を解説させて頂きました。

そんなテクニカル分析に関して、

・時間帯

・銘柄

によって、テクニカル分析が、

・効きやすい(機能しやすい)

・効きにくい(機能しにくい)

という場合があります。

この、テクニカル分析が効きやすい(機能しやすい)とは、値動きの予測が当たりやすくなるため、そのまま「勝率」が高まるということです。

その反対に、テクニカル分析が効きにくい(機能しにくい)場合は、値動きの予測が外れやすくなるからこそ、逆に「勝率」は高まりません。

つまり、テクニカル分析が効きにくい時間帯や銘柄でFXのデイトレを行えば、勝率が低くなる事により、利益率に悪影響が出てしまうわけです。

ですので、勝率を上げて利益率を高めるためには、テクニカル分析が効きやすい、

・時間帯

・銘柄

でFXのデイトレードに取り組むという考えが欠かせません。

そこで今回は、そんなテクニカル分析が機能しやすく、実際に私がFXのデイトレードに取り組んでいる、

・時間帯

・銘柄

を紹介/解説させて頂ければと思います。

その上で、まずは「時間帯」「銘柄」に共通し、テクニカル分析が効きやすい条件を簡潔に解説させてください。

テクニカル分析がしっかり効きやすい共通の条件

まず、テクニカル分析が効きやすい絶対的な条件としては、

「参加トレーダーが多い事」

にほかなりません。

そもそもテクニカル分析は「統計」であり、参加人数が少なければ統計の精度は非常に低くになってしまいます。

アンケート結果などが、その事例です。

たとえば、

「1日の睡眠時間は何時間ですか?」

というアンケート(統計)があったとして、

・5人に聞いた場合

・10,000人に聞いた場合

を考えてみましょう。

5人に聞いたアンケートでは、偶然にも短眠の人が多く、

「1日4時間」

と4人もいるかもしれません。(私も短眠なので、その1人です)

そうなると、残りの1人が7時間と答えたとしても、この5人に聞いたアンケート(統計)の結果は、

「平均の睡眠時間は4.6時間」

という非常に偏った信じにくい統計結果になってしまいます。

実際、ご自身や周囲の方々を平均しても、先ほど挙げた5人の統計における、「平均の睡眠時間は4.6時間」という極めて短い時間には成り得ないのではないでしょうか?

調べて見ると、OECDという調査対象の人数を膨大にして世界の統計調査を行う団体が発表した、日本人における平均の睡眠時間は、

「7.3時間」

でした。

また、そのほかの統計機関で見ても、日本人の平均した睡眠時間は約7時間前後となり、最初に挙げた5人の統計で出た「4.6時間」が、あまりに信ぴょう性の低い統計結果かお分かり頂けるかと思います。

以上のように、統計は母数(調査対象)が少ないと精度が低くなり、逆に母数が多いほど精度が高まっていくわけです。

その上で、FXのデイトレードにおけるテクニカル分析も「統計」であるため、

母数が多い程テクニカル分析が効きやすい=機能しやすい

ということに繋がってきます。

そんなテクニカル分析の「母数」は、実際にトレードを行っている投資家/トレーダーの数にほかなりません。

ここまで説明したとおり、

・「統計の精度」は母数の多さ

・統計であるテクニカル分析の「母数」は投資家/トレーダーの数

であるため、実際に相場に参加している、

「投資家/トレーダーの数が多い」

ということが、テクニカル分析が効きやすい条件になるわけです。

以上を踏まえた上で、テクニカル分析が効きやすい、「時間帯」「銘柄」を解説させて頂きます。

テクニカル分析が機能しやすい時間帯

まずは「時間帯」の解説から進めていきます。

FXのデイトレードであれば、「三大市場」と呼ばれる下記3つの市場が、より多くの投資家/トレーダーが参加する時間帯です。

- 東京市場→9時頃~17時頃

- ロンドン市場→15時頃~翌2時頃

- ニューヨーク市場→21時頃~翌6時頃

その上で、率直に答えを申し上げますと、最もテクニカル分析が機能しやすい時間帯は、ロンドン市場とニューヨーク市場が重複する時間帯の『日本時間における21時頃~翌2時頃』です。

まず、

・ニューヨーク市場(アメリカ圏)

・ロンドン市場(ヨーロッパ圏)

は、それぞれ人口の多さに比例し、投資家/トレーダーの数も膨大になります。

その上で21時頃~翌2時頃は、

・ニューヨーク市場(アメリカ圏)の午前

・ロンドン市場(ヨーロッパ圏)の午後

にあたり、上記2つの大きな市場に属する投資家/トレーダーが相場に参加するため、必然的に統計における「母数」が多くなるわけです。

また、上記のように参加者が多くなる時間帯ということもあり、

アメリカ圏

ヨーロッパ圏

以外に属する投資家/トレーダーも、この日本時間における21時頃~翌2時頃に合わせて数多く参加している傾向にあります。

以上から、日本時間における21時頃~翌2時頃こそが、最も「母数」=投資家/トレーダーの数が多いため、統計の精度が高まってテクニカル分析が機能しやすい時間帯となるわけです。

そして、テクニカル分析が機能しやすいということは、値動きの予測が成功しやすくなるため、同じトレード手法を行っても、ほかの時間帯に比べて結果として「勝率」が高くなり利益率の向上に繋がってきます。

ゆえに、

日本時間における21時頃~翌2時頃

という時間帯こそが、テクニカル分析の精度が最高潮になり、利益率を高められる時間帯だということです。

もちろん、私のデイトレ手法は、勝率100%というわけではありません。

その上で、実際にすべての市場24時間で、

・バックテスト

・フォワードテスト

を行ってみると、やはり母数(投資家/トレーダー数)が多い、21時頃~翌2時頃の勝率が極めて高くなっていました。

そのようなデータがあったからこそ、あえて勝率が下がる時間帯でトレードすることは非効率と考え、この21時頃~翌2時頃でトレードしていたわけです。

ちなみにですが、この時間帯は参加している投資家/トレーダーの数が多くなる分、必然的に

「値動き」も大きくなっています。

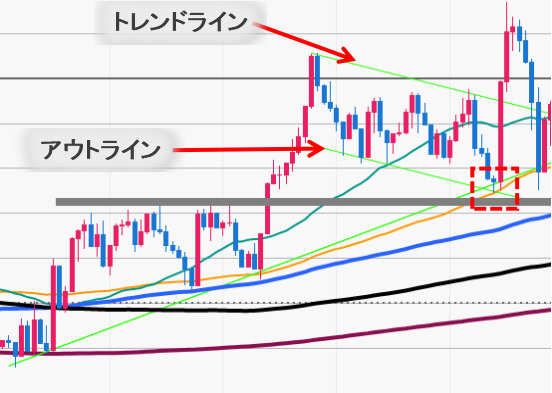

実際チャートをご覧になると、基本的に21時頃~翌2時頃が、ほぼすべての日で平均的に「値動き」が大きくなっていると確認ができるはずです。

前述のとおり母数が大きいので「勝率」が高まる事もあり、値動きの大きさから得られる利幅も増えるため、この時間帯のみでも十分な利益が得られるわけです。

以上、日本時間における21時頃~翌2時頃が、最もテクニカル分析が効きやすいため、利益率を高められる時間帯という解説でした。

テクニカル分析が機能しやすい銘柄

ここまでの時間帯に関する解説に続いては、テクニカル分析が機能しやすい銘柄を説明させて頂きたいと思います。

まず前述のとおり、テクニカル分析が効きやすい条件は「母数=投資家/トレーダーの数が多い事」でした。

この考え方は先ほど説明した時間帯と同様、トレードする銘柄の場合も特に変わりません。

つまり、より多くの投資家/トレーダーが実際にトレードしている銘柄こそが、テクニカル分析が効きやすい銘柄だということです。

為替通貨で言えば、

・ドル円(USD/JPY)

・ユーロドル(EUR/USD)

・ポンドドル(GBP/USD)

などが、多くの投資家/トレーダーにより取引される事で、テクニカル分析が機能しやすい銘柄にほかなりません。

そのほかの通貨ペアとしては、

・ポンド円(GBP/JPY)

・ユーロ円(EUR/JPY)

・オージードル米ドル(AUD/USD)

・ユーロオージー(EUR/AUD)

なども該当します。

逆に、下記のような、エキゾチック通貨ペアと称される、取引される数が少ない銘柄は、扱う投資家/トレーダーが少ないため、テクニカル分析が効きにくくなるわけです。

・EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ)

・EUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)

・USD/CNH(米ドル/中国の人民元)

FXの通貨ペアには、

・メジャー通貨ペア

・マイナー通貨ペア

・エキゾチック通貨ペア

という3分類があり、各FX業者によって定義が若干異なるものの、基本的にエキゾチック通貨ペアに関して、テクニカル分析が効きにくい事は間違いありません。

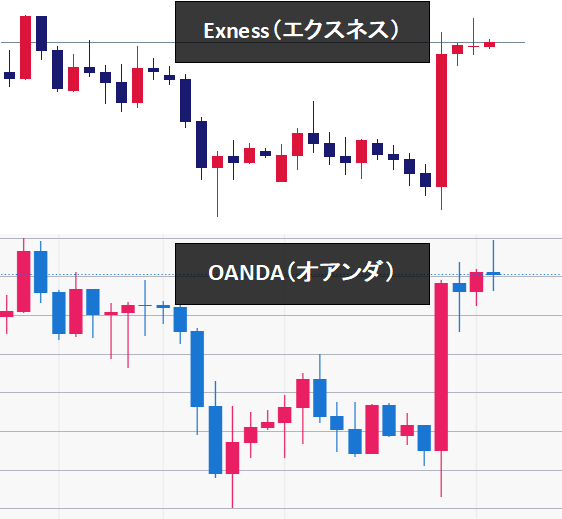

実際にエキゾチック通貨ペアである、

・EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ)

・EUR/RUB(ユーロ/ロシアルーブル)

・USD/CNH(米ドル/中国の人民元)

などのチャートを見ると、規則性に乏しく、見るからにテクニカル分析が機能していないことがお分かり頂けるかと思います。

マイナー通貨ペアに関しても、名前のとおり「マイナー(少ない存在)」という意味であるため、このマイナー通貨ペアに関しても、取引量が少な過ぎる通貨ペアはテクニカル分析の精度があまり高くはありません。

とは言え、メジャー通貨ペアではなくマイナー通貨ペアに属される、

・ポンド円(GBP/JPY)

・ユーロ円(EUR/JPY)

・ユーロオージー(EUR/AUD)

などは、それなりの取引量があり、扱う投資家/トレーダーも相応数いるため、私の中では十分にテクニカル分析が効きやすい銘柄としてとらえていました。

以上から、私自身がFXのデイトレ対象としていた「FX」の銘柄は

・ドル円(USD/JPY)

・ユーロドル(EUR/USD)

・ポンドドル(GBP/USD)

・オージードル米ドル(AUD/USD)

・ポンド円(GBP/JPY)

・ユーロ円(EUR/JPY)

・ユーロオージー(EUR/AUD)

になります。

ただ、デイトレの対象となる銘柄は、為替通貨ペアだけに限りません。

実際のところ、今挙げた通貨ペアは、私のデイトレ手法におけるメインの銘柄ではないんです。

実際に上記の通貨ペアは、日々出している総利益の「4割程」にしか過ぎません。

残りの6割以上は、別の銘柄から実現していました。

その銘柄が、金=ゴールドです。

多くのトレーダーが見逃がしている「ゴールドの優位性」

書店やネットで情報を見ると、FXのデイトレードと言えば

・株

・FX

・仮想通貨

などが長年の間、代表として挙げられていました。

そのため、株やFX、仮想通貨をトレード対象として解説する書籍や、ブログ/サイトも多くなっています。

ただ、私がメインにしているゴールドは、非常に多くのトレーダーによって、投資目的はもちろんのこと、投機の目的でも非常に多く取引されています。

つまりゴールドは、扱う投資家/トレーダーの数が多いので、テクニカル分析が効きやすい銘柄ということです。

そもそも金(ゴールド)は、元々が金という「物」であるため、

・株

・FX(為替通貨)

・仮想通貨

のように価値が0になることはありません。

そのような背景から、金(ゴールド)はどんな世界情勢にも強い資産として、多くの投資家から長年に渡って支持されてきました。

また、

・株のような会社に存在する業績

・通貨ペアのような経済指標や政治

・仮想通貨のような各通貨に存在するニュース材料

のような「ファンダメンタルズ要素」が、特に金(ゴールド)にはありません。

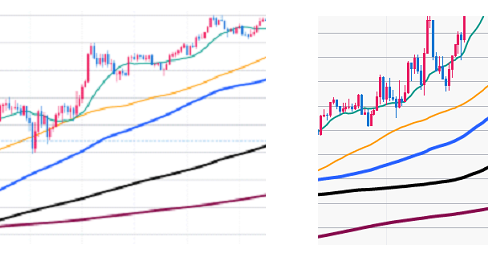

そのため、必然的にテクニカル分析が機能しやすい銘柄として目を付け、投機(トレード)目的で取引するトレーダーが世界中に数多く存在しています。

以上から、

・投資目的

・投機(トレード)目的

でゴールドを扱う投資家/トレーダーが多いため、

ゴールドは極めてテクニカル分析が機能しやすい銘柄

と言っても過言ではありません。

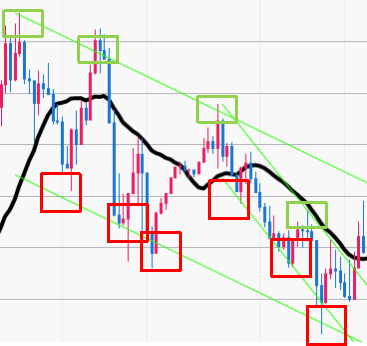

つまり、ゴールドはテクニカル分析が効きやすいため、勝率が高まるので、必然的に利益率の向上に繋がる銘柄ということです。

また、ゴールドはポンド円の2,3倍以上の値動きが特徴となっています。

そのため、トレード1回あたりの利幅も大きくなるので、その分だけゴールドをトレードする際の利益率も大きくなるわけです。

以上のような背景があるため、私はFXのデイトレ対象の銘柄として、金=ゴールドを筆頭にしており、自身が日々出している総利益率の内、6割以上をこのゴールドが占めている程でした。

書店に行っても、

・株

・FX

・仮想通貨

の書籍ばかりが並んでいるため、私がゴールドをトレード対象とする事に驚かれる人が少なくありません。

ゴールドを扱うブログ/サイトも、株やFX、仮想通貨に比べて極めて少ないことも、ゴールドに対する認知度の低さがあると思います。

ちなみに、ゴールドには、

XAU/USD→ドル建て

XAU/EUR→ユーロ建て

XAU/GBP→ポンド建て

XAU/JPY→円建て

などのシンボル(名称)があるものの、「XAU/USD」以外は取引量が少なく、扱う投資家/トレーダーも少ないため、この「XAU/USD」を実際にトレード対象の銘柄としています。

取引量が少ないということは、必然的に扱う投資家/トレーダーの数が少ないため、テクニカル分析が効きにくい銘柄となるからです。

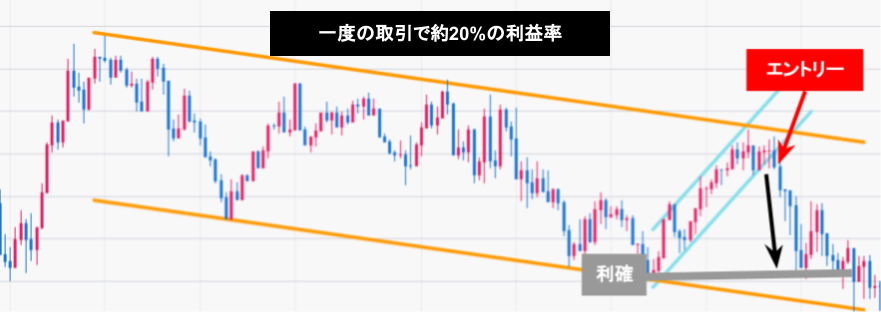

そんなゴールド(XAU/USD)に関しては最もFXのデイトレードに適した銘柄として、特徴や注意点を細かく解説した記事、実際のデイトレ手法を用意していますので、ぜひ下記もあわせてご覧になってみてください。

>「最もデイトレに適した銘柄」ゴールドの特徴と注意点。

>【17事例】1回で10%以上の利率も。fxやゴールドの勝ち方で『チャネルライン最強』デイトレ手法の図解。

総括~テクニカルが効きやすく勝率が劇的に高まる「時間帯」と「銘柄」~

以上、今回のメルマガ記事では、テクニカル分析が機能しやすくなることで、「勝率の向上→利益率の上昇」へと繋がる「時間帯」と「銘柄」について実際に私がFXのデイトレードをしている環境を解説させて頂きました。

テクニカル分析は「統計」であり、そんなテクニカル分析が効きやすい条件としては、母数=参加する投資家/トレーダーの人数が多い事を挙げたかと思います。

その上で、時間帯に関しては、「日本時間の21時頃~翌2時頃」と解説させて頂きました。

対して銘柄は、FXの為替通貨ペアで言えば、下記のような銘柄を挙げた次第です。

- ドル円(USD/JPY)

- ユーロドル(EUR/USD)

- ポンドドル(GBP/USD)

- オージードル米ドル(AUD/USD)

- ポンド円(GBP/JPY)

- ユーロ円(EUR/JPY)

- ユーロオージー(EUR/AUD)

ただ、上記のような為替通貨ペア以上にテクニカル分析が効きやすいことで勝率が高く、結果として利益率を高めやすい銘柄として、金=ゴールド(XAU/USD)を紹介いたしました。

実際のところ、私の総利益における約6割以上がゴールドから生まれており、残りの4割前後が、

・ドル円(USD/JPY)

・ユーロドル(EUR/USD)

・ポンドドル(GBP/USD)

・オージードル米ドル(AUD/USD)

・ポンド円(GBP/JPY)

・ユーロ円(EUR/JPY)

・ユーロオージー(EUR/AUD)

などの為替通貨ペアとなっています。

以上、今回はテクニカル分析が効きやすく、勝率が高まる事で利益率の向上が実現されるので、実際に私がトレードしている「時間帯」「銘柄」を解説いたしました。

当ブログでは、fxやゴールドで10%前後の利益率を数分〜数十分で出しているデイトレ手法を公開しています。

以下の記事ではエントリーから決済まで、実際のチャートでいくつも事例を挙げながら図解しているので、ぜひご覧になってみてください。

>【17事例】1回で10%以上の利率も。fxやゴールドの勝ち方で『チャネルライン最強』デイトレ手法の図解。

>ブログの目次はこちらから